Mann mit Fahrrad

Ein Mann steht stumm mit seinem Fahrrad am Straßenrad. Er schweigt. Dabei hätte er viel zu sagen. Touristen ziehen vorbei, fotografieren ihn. Oder sie knipsen sich, am besten ein Selfie mit dem stummen Radfahrer. Der Mann mit Mütze und skeptischem Blick steht in Oslo. Direkt an der Karl Johans Gate, dem Kurfürstendamm der norwegischen Hauptstadt. Wartet er? Ist er verabredet? Was hat er vor? Er kann nichts sagen. Er ist aus Bronze. Ich bewundere den stillen Zeitzeugen. Ein Freund hatte mir den Tipp gegeben, ihn in Oslo zu besuchen.

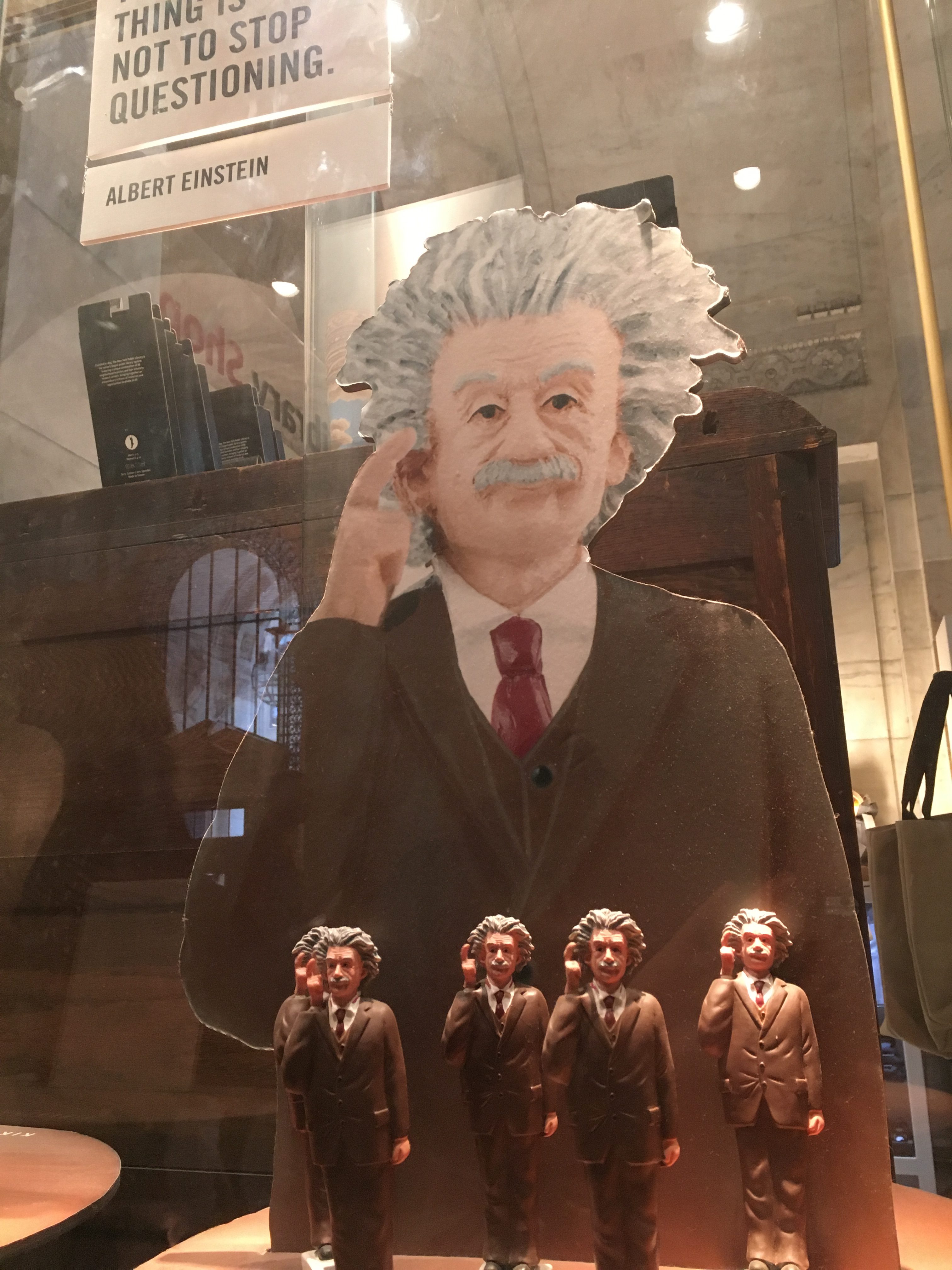

Mann mit Fahrrad in Oslo. Touristen fotografieren gerne den Mann mit der Schiebermütze. Wer weiß schon, wer dieser Unbekannte wirklich ist?

Gunnar Sonsteby heißt der unbekannte Radfahrer mit der kecken Schiebermütze. „Freiheitskämpfer 1940-1945“ ist auf einem Schild vermerkt. Während ich die schlichte Skulptur betrachte und gleichfalls fotografiere, nähert sich ein älterer Osloer. „Wissen Sie, wer das ist?“ fragt er freundlich auf Englisch. „Nein. Nicht wirklich. Ein Widerstandskämpfer?“ – „Ja. Er heißt Gunnar. Ein Arbeiterjunge aus einer Industriestadt in der Provinz. Beim Einmarsch der Deutschen 1940 stand er genau hier – mit seinem Fahrrad.“

Der Mann kommt in Schwung. Er berichtet, die deutschen Truppen seien gerade siegesstolz über den Boulevard Richtung Schloss marschiert. Gunnar sei „total schockiert“ gewesen. In diesem Moment habe er sich entschlossen, in den Widerstand zu gehen. 23 Jahre sei er gewesen. Alles habe er riskiert, sein Leben, um die Freiheit Norwegens wiederzuerlangen. „A National Hero“, betont der Osloer. Jedes Schulkind kenne seine Geschichte.

Die Karl Johans Gate in Oslo. Morgens früh um sieben Uhr. Hier zogen im Frühjahr 1940 die siegreichen deutschen Truppen zum Schloss. Gunnar stand stumm am linken Straßenrand.

Plötzlich fragt er mich, wo ich herkomme. Aus Berlin, antworte ich. Pause. Er runzelt seine Stirn. Seine Augen bleiben freundlich, sagen wohl, ist ja interessant. Viele Deutsche, die er kennengelernt habe, hebt er an, fühlten sich „guilty“. Das sei Unsinn. Verantwortlich, das sei okay, aber nicht schuldig. Er sei Jahrgang 1948, habe in seinem Leben nichts anderes als Frieden, Wohlstand und Fortschritt erlebt. Keine Kriege. „Wir sind Glückskinder. Unsere Generation. Nicht wahr?“

Er fragt, wie alt ich sei. Jahrgang 1958 antworte ich. „Auch ich bin ein Glückskind. Keine Kriege, keine Not, kein Mangel.“ Nur Alltagssorgen kenne unsere Generation, ergänzt meine Zufallsbekanntschaft und mustert den Mann mit dem Fahrrad, vor dem wir stehen. Der ältere Norweger lächelt mich an. „Wir gehören zusammen. In unserem Europa.“ Er gibt mir die Hand. Ich bin gerührt, schlage dankbar ein. Er geht, ich bleibe zurück. He made my day. Was kann jetzt noch passieren? – Ich grüße noch einmal den Mann mit dem Fahrrad. Mir ist, als würde er zurückwinken. Aber er bleibt stumm.

Nur ein paar Meter von Gunnar entfernt befindet sich Oslos führender Jazz-Club Nasjonal. Hier das Espen Eriksen Trio live im Club an der Karl Johans Gate in Oslo.