Von guten und bösen Mächten

Haben wir noch Vorbilder, denen wir vertrauen? Heldinnen und Helden? – Na, klar. Einfach mal genauer hinschauen. Vielleicht in der Notaufnahme, im Freundeskreis oder in der Nachbarschaft. Ja, aber es stimmt: In unserer TikTok-Talkshow-Demokratie mit ihren Eintagsfliegen und Dauererklärern fällt die Wahl schwer. Ach, und das aktuelle Führungspersonal von Erdogan über Trump bis Putin? Eine einzige Katastrophe. Heutzutage gibt nur noch wenige Lichtgestalten, auf die sich Menschen verständigen können: Ja, Sophie Scholl von der Weißen Rose, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela oder Dietrich Bonhoeffer.

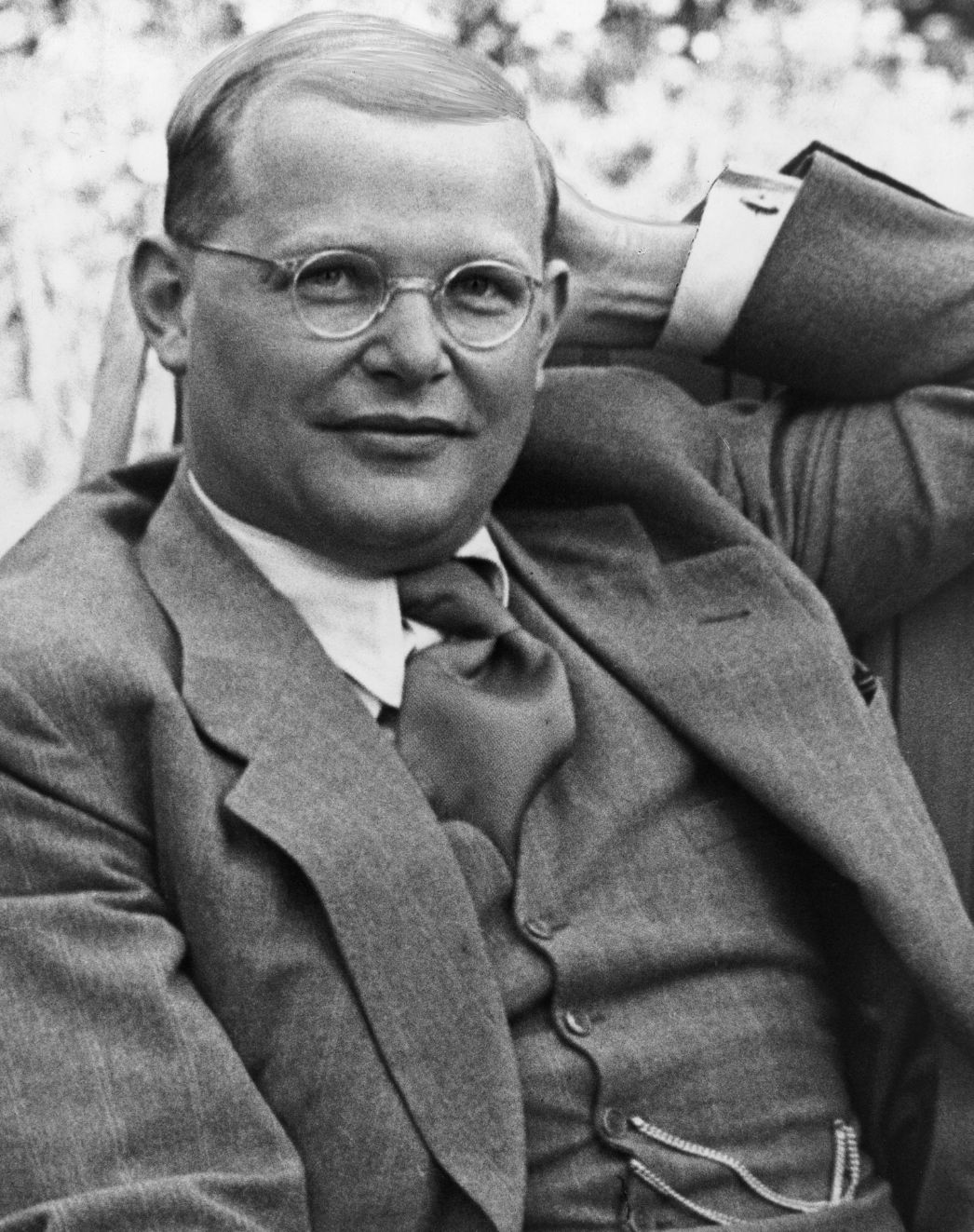

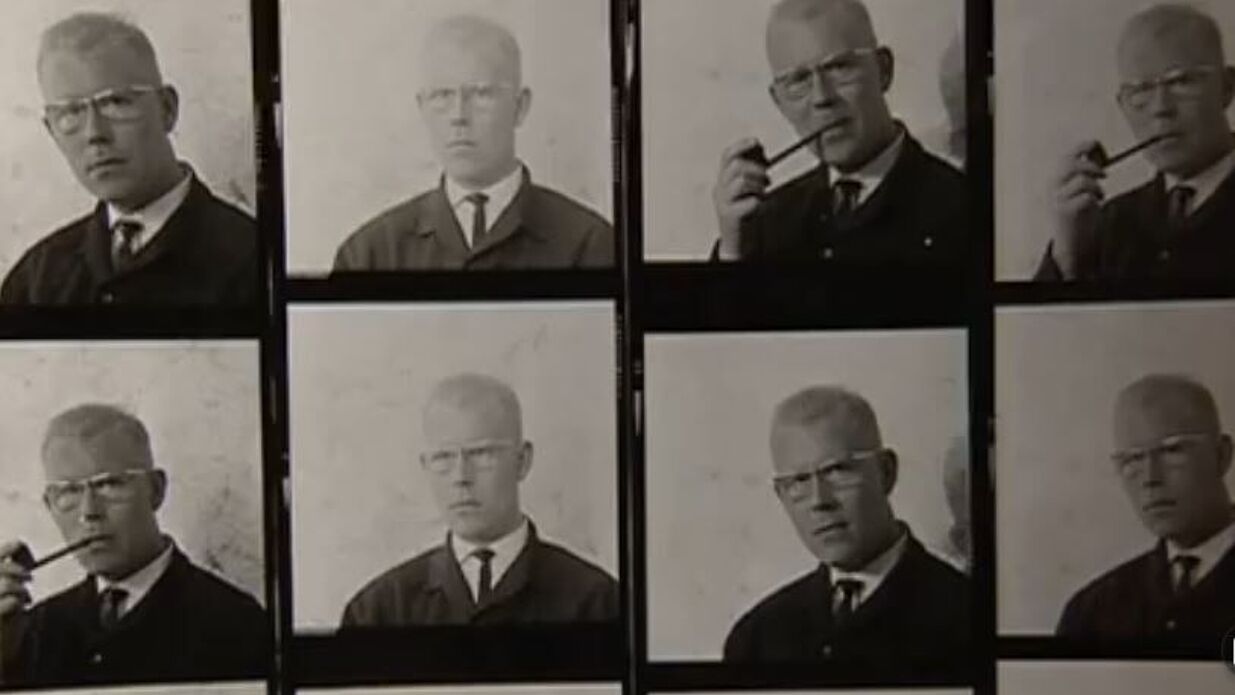

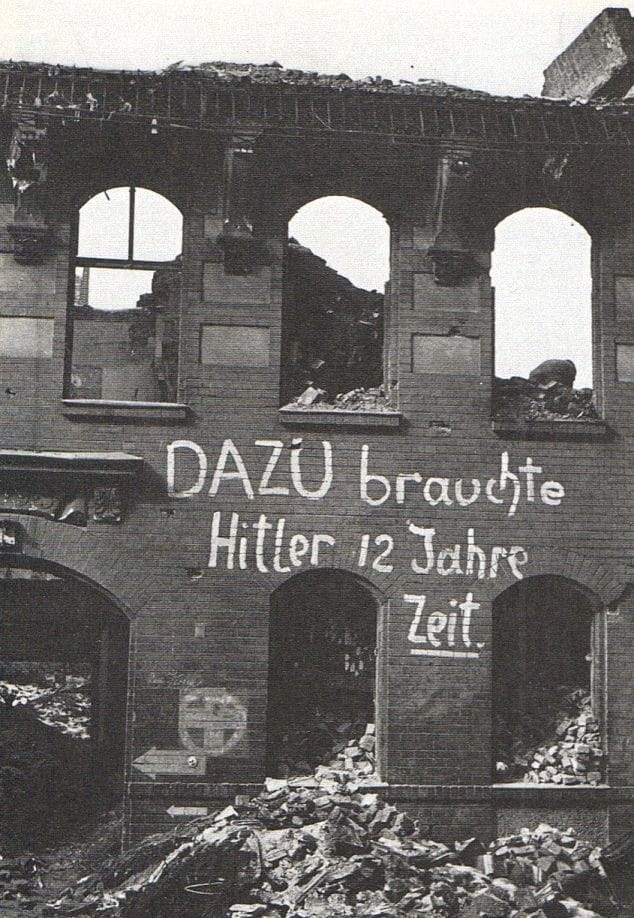

Genau: Dietrich Bonhoeffer, dieser protestantische Pastor mit der randlosen Brille aus großbürgerlichem Hause. Dieser mutiger Mann der Bekennenden Kirche, klar und unbeugsam im Widerstand. Vor genau achtzig Jahren wurde der 39-Jährige im KZ-Flossenbürg grausam nackt stranguliert. Kurz nach sechs Uhr morgens im Nebelgrauen am 9. April 1945 –auf ausdrücklichen „Führerbefehl“. Die Nazis nahmen ihn kurz vor ihrem Untergang mit in den Tod. Keinen Monat später war der Hitler-Alptraum vorbei.

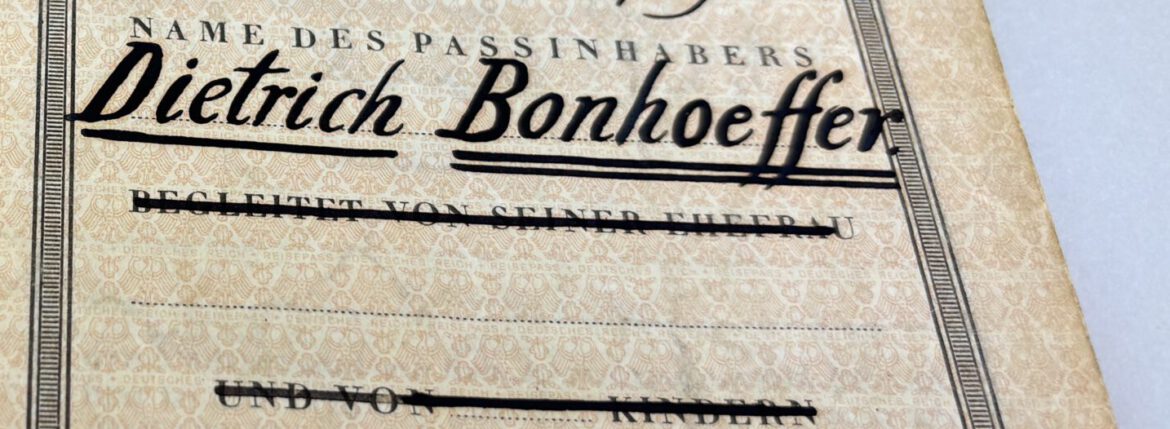

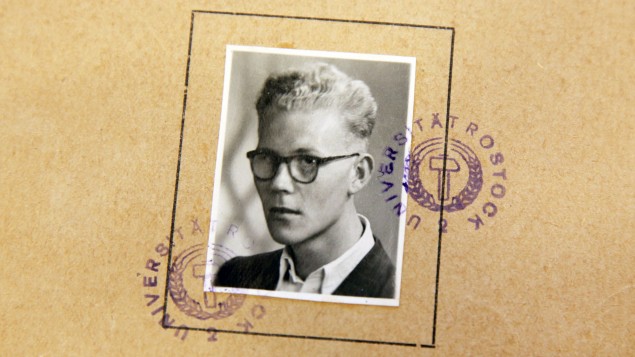

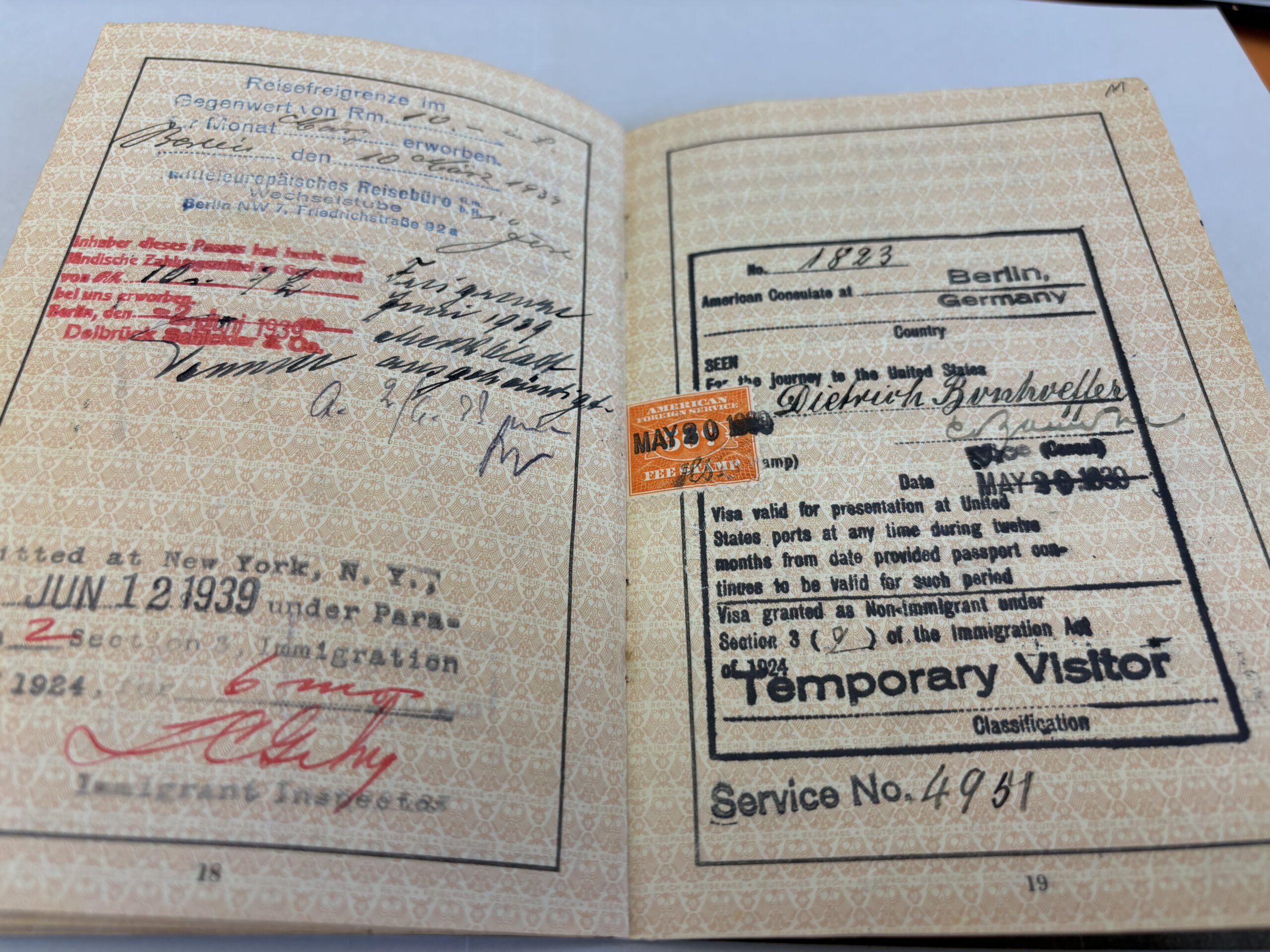

Original-Reisepass Dietrich Bonhoeffer. Im Sommer 1939 wird ihm in New York eine feste Stelle in der Flüchtlingsbetreuung angeboten. Er lehnt ab. Die Lage in der Heimat verbiete ein Fernbleiben. Bonhoeffer kehrt nach Deutschland zurück. Quelle: Staatsbibliothek Berlin

In den USA ist der Deutsche Bonhoeffer schon lange ein Superstar. Warum? „Was diesen Pfarrer auszeichnete, war eben nicht sein Ja zum Tyrannenmord“, betont US-Pastor William Schweiker, „sondern sein Mut, dem eigenen Gewissen zu folgen – christlich zu handeln, als es darauf ankam. Und nicht als es bequem war.“

Bonhoeffers konsequentes Eintreten für verfolgte Minderheiten und sein praktischer Widerstand wurden und werden weltweit anerkannt. Ob im Anti-Apartheid-Kampf Südafrikas oder von drangsalierten Kirchengruppen der DDR. Für den chinesischen Nobelpreisträger Liu Xiaobo ist der Theologe sein großes Vorbild, einer der wenigen „von guten Mächten“.

Doch die Sache mit dem „Märtyrer des Widerstands“ wird leider etwas komplizierter. In den letzten Jahren haben religiöse US-Fundamentalisten Bonhoeffer als ihren „evangelikalen Heiligen“ im Kampf gegen das liberale, woke US-Establishment vereinnahmt. Einer von Trumps Einflüsterern ist der Bonhoeffer-Bestsellerbiograf Eric Metaxas. Der Fox News-Mann propagiert im Kampf um die Macht erfolgreich den „Bonhoeffer-Moment“: „Jetzt können wir endlich klar erkennen, dass Biden unser Hitler ist. 1933-34. Siehe mein Bonhoeffer-Buch für Details. Die Parallelen sind atemberaubend und werden immer offensichtlicher. Betet für diese Nation. Betet.“

Bonhoeffer als Leitstern für die Make America Great Again-Bewegung. „Anders als Martin Luther King Jr., der vor allem von Linken und Moderaten bewundert wird, gilt Bonhoeffer auch bei Konservativen und Rechten als Heiliger“, bestätigt der liberale Theologieprofessor William Schweiker von der Uni Chicago. Diese Instrumentalisierung sei unerträglich, protestiert die große Bonhoeffer-Familie in einem offenen Brief. Die rund hundert Nachkommen wehren sich vor allem gegen den neuen US-Film „Bonhoeffer“ und dessen aggressive US-Vermarktung durch die Evangelikalen.

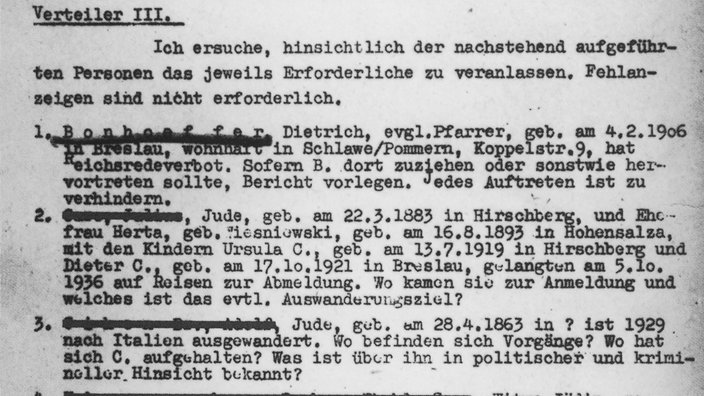

Wem gehört Bonhoeffer? Im Nachkriegsdeutschland galt der streitbare Protestant als Provokation. Er störte die neue Wirtschaftswundergesellschaft mit ihren vielen unbehelligten Alt-Nazis und Mitläufern. Der SS-Richter, der Bonhoeffer zum Tode verurteilte, erklärte vor Gericht: „Befehl ist Befehl“. 1956 konnte der Karriere-Jurist nach seinem Freispruch vor dem Bundesgerichtshof unbeschadet weiter als Rechtsanwalt arbeiten.

Wie umgehen mit der aktuellen Trump-Strategie der feindlichen Übernahme von Bonhoeffers „guten Mächten“. Was tun, wenn die aggressive Umdeutung der Welt eines der Hauptmerkmale der Trumpisten ist. Tarnt sich das Böse erfolgreich als „gute Macht“? Wird die Erde wieder zur Scheibe?

Ort der Hinrichtung. Innenhof des Arrestbaus KZ-Flossenbürg. Am 9. April 1945 sterben im Morgengrauen Dietrich Bonhoeffer und fünf weitere „Hochverräter“ um Abwehrchef Canaris qualvoll am Strang. Aufnahme vom Juli 2024.

Dietrich Bonhoeffer erkannte vor über achtzig Jahren: „Die große Maskerade des Bösen hat alle ethischen Begriffe durcheinandergewirbelt. Dass das Böse in der Gestalt des Lichts, der Wohltat, des geschichtlich Notwendigen, des sozial Gerechten erscheint, ist für den Christen, der aus der Bibel lebt, ist es gerade die Bestätigung der abgründigen Bosheit des Bösen.“

Diese Warnung notierte der weitsichtige Bonhoeffer in seinem Text „Nach zehn Jahren“ (Hitler-Diktatur). Er schrieb diese Sätze zum Jahreswechsel 1942/43, als die bösen Mächte der Nazis Triumphe feierten.

Zu empfehlen ist der Besuch des Bonhoeffer-Hauses in Berlin-Westend. Ein Ort der Ruhe, Begegnung und Aufklärung. Hinweis: Unbedingt vorher anmelden.

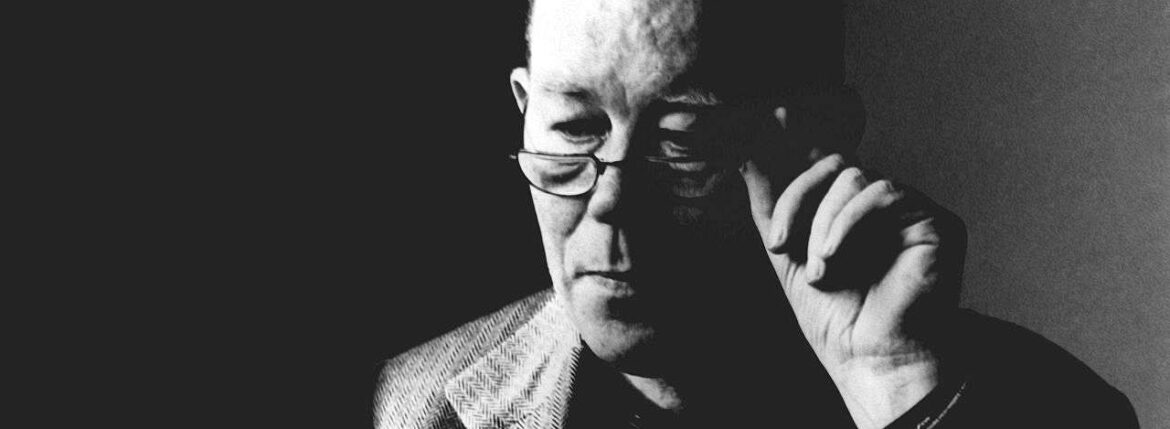

Hier noch eine filmische Alternative zum US-Streifen. „Dietrich Bonhoeffer. Die letzte Stufe.“ Regie: Eric Till (UK). 2000. Ulrich Tukur als Bonhoeffer.