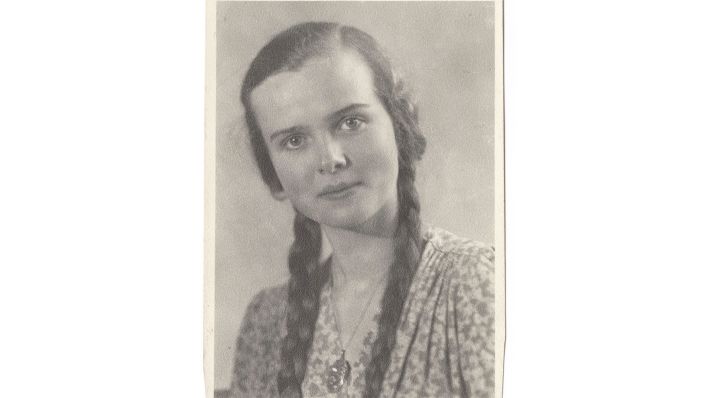

Die erste große Liebe der Eva Braun

Im Herbst 1944 verliebt sich die vierzehnjährige Eva Braun in den zwei Jahre ältere Hans-Georg Deichmann. „Hansi“ genannt. Eine Jugendliebe im märkischen Kleinstädtchen Neuruppin. Die beiden lesen gemeinsam Rilke. Sie tauschen Goethe-Zitate aus. Zum Beispiel das „Mailied“: „Wie herrlich leuchtet mir die Natur!“ Doch die raue Wirklichkeit holt sie unerbittlich ein. Der von Hitler entfesselte Weltkrieg rückt immer näher. In den letzten Kriegsmonaten meldet sich Hans-Georg Deichmann an die Front – freiwillig. Am 6. April 1945 schreibt Hansi als „Scharführer“ diesen Feldpostbrief an „Fräulein Eva Braun“ in Neuruppin, Prinzenstr. 2:

„Liebes Evchen,

Du fehlst mir sehr, Eva. Wie sehr würde ich gerne wieder mit Dir spazieren gehen. (…) Die Lage ist erschreckend ernst. Beinahe möchte ich verzagen. Es kann nur noch ein Wunder Deutschland retten, aber an dieses Wunder glaube ich! Eva, wir haben dem Führer die Treue geschworen und werden ihm unseren Eid halten. Gott möge mir helfen, dass ich im entscheidenden Moment das schlechte Ich überwinden kann. Und wenn ich dann falle, dann habe ich das Recht, zu den vielen unbekannten Toten, zu der großen Garde, einzugehen. Dann dürft Ihr, dann darfst Du auf mich stolz sein. (…)

Eva, wir beide haben wir die Gewissheit, dass eine den anderen liebt. So sind wir schon um vieles reicher als mancher andere. Wir wollen dem Herrgott danken, dass wir ein so schönes Leben gehabt haben. Immer in Treue Dein Hansi“

Eva Braun antwortet am 28. April 1945:

„Mein lieber, guter Hansi!

Morgen ist es einen Monat her, dass ich den Menschen Hansi Deichmann, den ich so liebe, zum letzten Mal sah. Heute vor vier Wochen aber nahm ich Abschied von Dir, doch Du bist zur Stunde immer bei mir geblieben. Ich habe die Kraft, Dich körperlich neben mir zu sehen, mit Dir zu sprechen, es ist alles wie früher. (…) Allein, dass man nach mehr als 14 Tagen wieder etwas von Dir hört, dass Du vielleicht wieder an mich geschrieben hast, die Gewissheit, dass Du wieder oder noch an mich denkst, das ist alles so schön, dass man dafür nicht dankbar genug sein kann. Ich weiß jetzt, dass ich mit dem, was ich Dir am letzten Abend sagte, dass ich immer auf Dich warten werde, Recht habe.

Ich weiß, dass Du das Lebensnotwendigste für mich bist. Hansi, ich weiß, dass Du das gleiche fühlst, wie ich. Dass Du mich liebst und dass ich Dich lieben darf, ist wie ein schöner Traum in aller Schwere der Zeit.

Ich grüße Dich! Und bleibe immer in Treue. Dein Eva.“

„Scharführer“ Hansi Deichmann stirbt Ende Mai 1945. Er war bei der Schlacht auf den Seelower Höhen Mitte April 1945 schwer verletzt worden. Der Siebzehnjährige schleppte sich noch nach Berlin. Dort starb er einen Monat später.

Eva Braun (8. Februar 1930 – 3. Januar 2011) wurde als Eva Strittmatter die erfolgreichste Lyrikerin der DDR. Mit ihrem zweiten Ehemann Erwin Strittmatter („Der Laden“) waren die beiden das berühmteste Schriftstellerpaar der DDR. Sie selbst bilanzierte 1968: „Ich hab wenig geschrieben, wenig veröffentlicht und werde weiter so verfahren.“ 1973 erschien ihr erster Gedichtband „Ich mach ein Lied aus Stille“. Dieser verkaufte sich in der DDR 700.000 Mal. Schreiben bedeutete für sie Heilung. Trost suchte und fand sie in der Natur.

Das junge Schriftstellerpaar Eva und Erwin Strittmatter beim Einzug im Schulzenhof 1958. Quelle: Aufbau-Verlag

Eva Strittmatter: „Die guten Dinge des Lebens sind alle kostenlos/die Luft, das Wasser, die Liebe. Wie machen wir das bloß, das Leben für teuer zu halten, wenn die Hauptsachen kostenlos sind.“

Noch bis 5. Mai 2025. Museum Neuruppin. Eva Strittmatter in Neuruppin. „Stadt, die ich liebte, die mich liebte.“