Mein Opa, der Nazi

Posted on: 5. Oktober 2025 /

Was tun, wenn der eigene Großvater Teil des NS-Regimes war? Unabdingbar stellen sich Fragen. War er in Verbrechen verstrickt oder einer der vielen Mitläufer? Wie konnte es dazu kommen? Was war seine Rolle? In vielen Familien wird die Geschichte der Vorfahren bis heute eher beschwiegen. Einige wenige haben sich dieser Frage gestellt: Albert Speer-Tochter Hilde Schramm oder Niklas Frank, Sohn der NS-Größe Hans Frank. Ein zum Tode verurteilter Kriegsverbrecher, genannt der „Schlächter von Polen“. Jetzt wagt sich Unternehmer Dominik von Ribbentrop mit seinem lesenswerten Buch „Verstehen. Kein Verständnis“ auf vermintes Gelände. Joachim von Ribbentrop war sein Großvater und Hitlers Außenminister. Er fädelte 1939 den Hitler-Stalin-Pakt ein. Persönlich kannten sie sich nicht. Der Großvater wurde 1946 in Nürnberg hingerichtet.

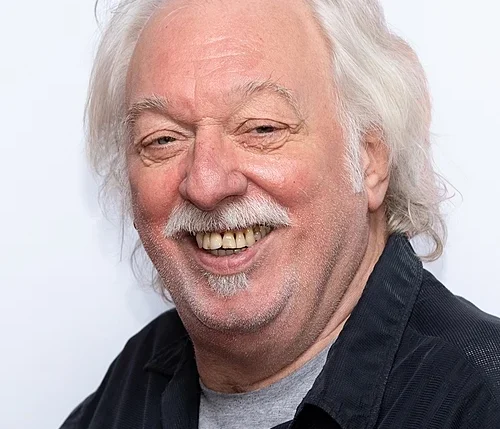

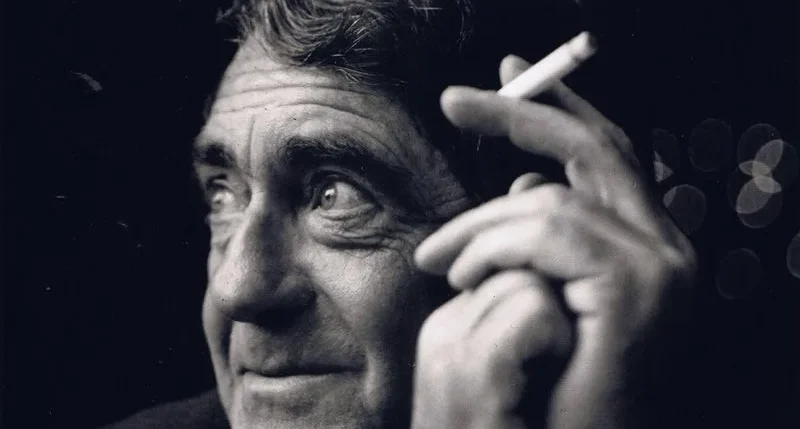

Ribbentrops letzte Worte auf dem Schafott: „Gott schütze Deutschland!“ Enkel Dominik versucht auf 336 Seiten eine Annäherung an einen Diplomaten, den Hitler als „besten Außenminister seit Bismarck“ lobte. Die Geschichte sieht in ihm einen „Erfüllungsgehilfen, Vasall, Schergen und Lakai“ Hitlers. Ein Hardliner und Karrierist. Eisig, arrogant und abweisend. Getrieben von einer Eitelkeit, die stets mehr verlangte.

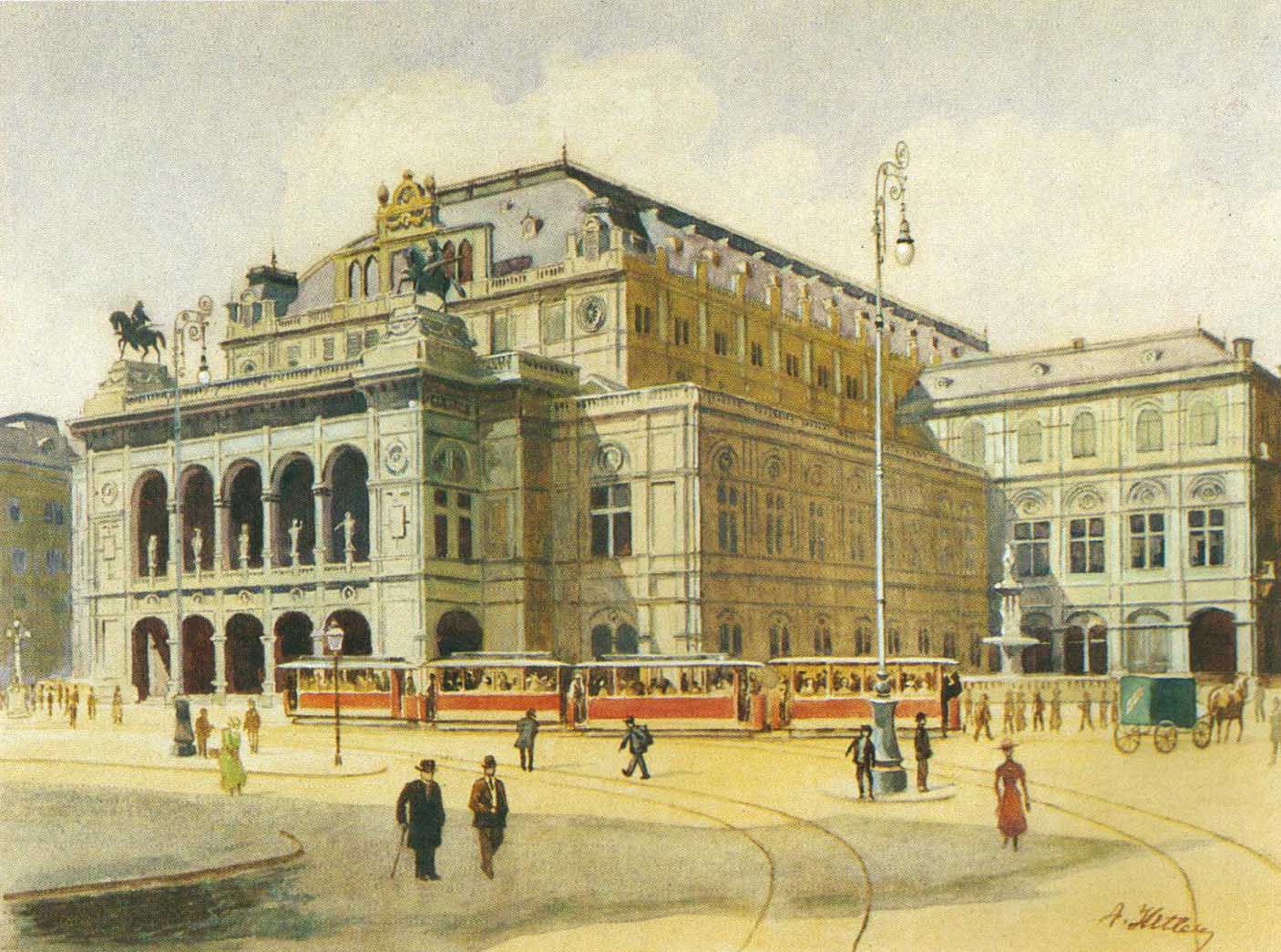

Joachim von Ribbentrop (1893 – 1946) NS-Außenminister. Er fädelte 1939 den Hitler-Stalin-Pakt ein. Die Aufnahme entstand in Nürnberg, nach Kriegsende am Rande des Kriegsverbrecherprozesses.

Enkel Dominik beschreibt seinen Großvater als sprachbegabten Abenteurer. Ein preußischer Offizierssohn aus Wesel. Geigenspieler mit englischem Hauslehrer und Auslandsaufenthalten in Kanada und der Schweiz. Er heiratet nach dem I. Weltkrieg in die Familie des Sektkonzerns Henkell ein. Kurzum: Ein „Feingeist, und empathischer Romantiker“, im turbulent-nervösen Babylon Berlin Schaumwein- und Whiskeyhändler. Wohlhabend mit Luxus-Villa in Dahlem. Fünf Kinder, sorgenfrei und eher unpolitisch. In der Weltwirtschaftskrise sympathisiert er mit der aufsteigenden nationalen Rechten. 1932 stellen sich entscheidende Weichen.

Der Unternehmer und Kommunistengegner Ribbentrop lernt im August 1932 Hitler auf dem Berghof kennen. Er sieht in seine „hypnotisch beschriebenen blauen Augen“. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. 1932 Eintritt in die NSDAP, wenig später SS-Standartenführer. Hitler wird Patenonkel von Ribbentrop-Sohn Adolf, der Vater des Buchautors Dominik. Im Januar 1933 treffen sich im Ribbentrop-Anwesen in der Dahlemer Lentzeallee Teile des künftigen Hitler-Kabinetts. Dort wird die Machtübernahme vorbereitet, deren drei Voraussetzungen „tiefgreifende nationale Kränkung, wirtschaftliche Abstiegsängste und ein mitreißender Demagoge“ waren, so Enkel Ribbentrop.

Vom unpolitischen, wohlhabenden Schaumweinhändler zum überzeugten Nazi in der ersten Reihe. Ribbentrop (vorne) 1941 im Reichstag.

Sein Großvater macht als Sondergesandter Hitlers Karriere. Er schließt 1935 ein Flottenabkommen mit den Briten, wird 1938 Außenminister. „Der Führer“ ist längst sein Mephisto, sein „gewissenloser Verführer“. Wie lässt sich diese Radikalisierung erklären? Im Großvater würden sich „typisch deutsche Eigenschaften wie Idealismus und Angst, auch Genialität, Naivität und Radikalität auf schicksalhafte Weise“ verdichten. Ribbentrops Coup: Der „Hitler-Stalin-Pakt“ vom 23. August 1939, wenige Tage vor Ausbruch des II. Weltkrieges.

Ein großer Deal der beiden Diktatoren, „ein Ereignis welthistorischen Formats“, so der Enkel. Das Abkommen in Moskau über die Teilung Polens sei mit viel Wodka und einem schlecht gespitzten Bleistift besiegelt worden, „so dass der Strich auf der Landkarte in der Realität zwei bis drei Kilometer entsprach“. Ribbentrop fragte Stalin, wie er so viel Wodka vertragen könne. „Der lachte verschmitzt und antwortete, dass er seinen Dienern befohlen habe, sein Glas immer nur mit leichtem Wein zu füllen“.

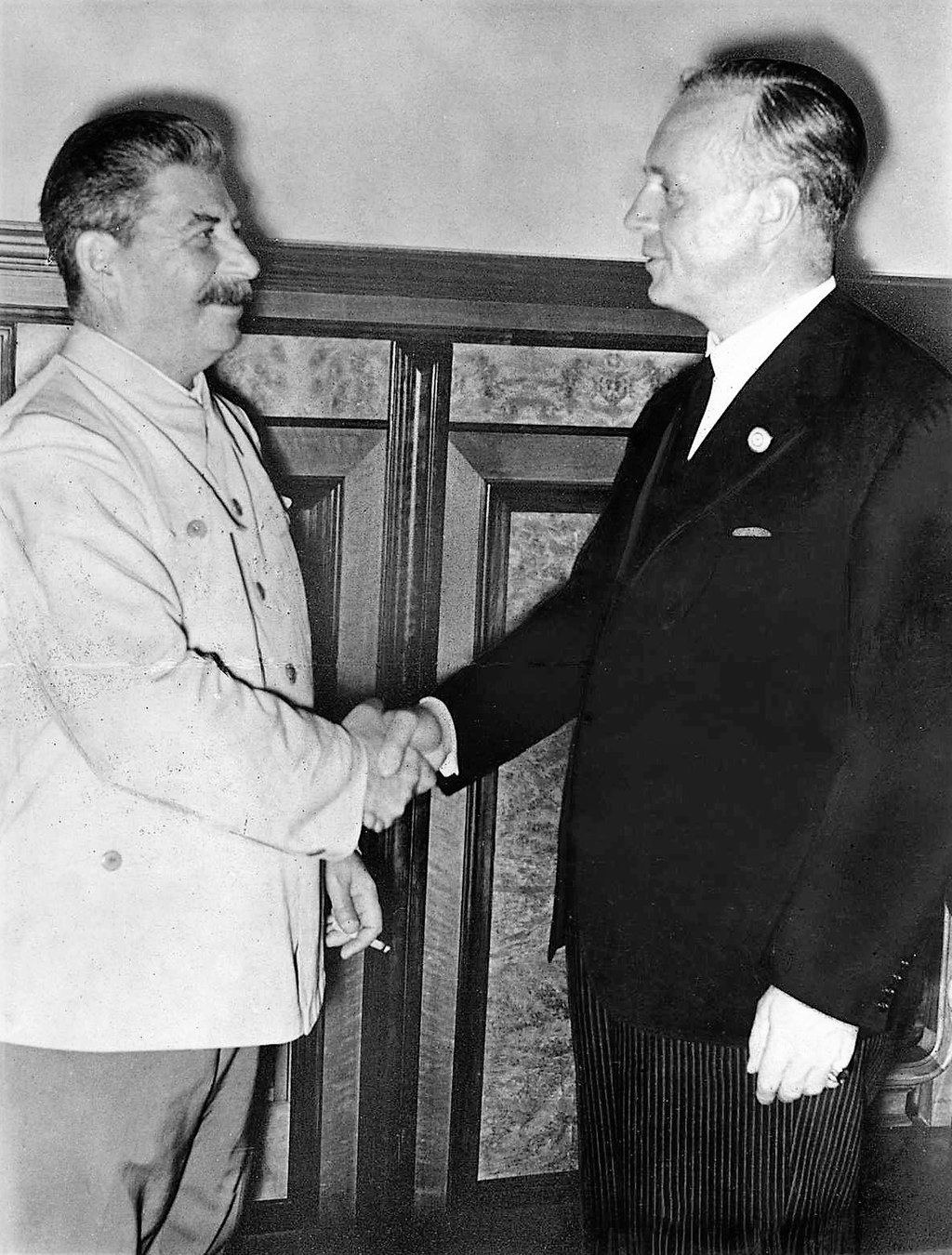

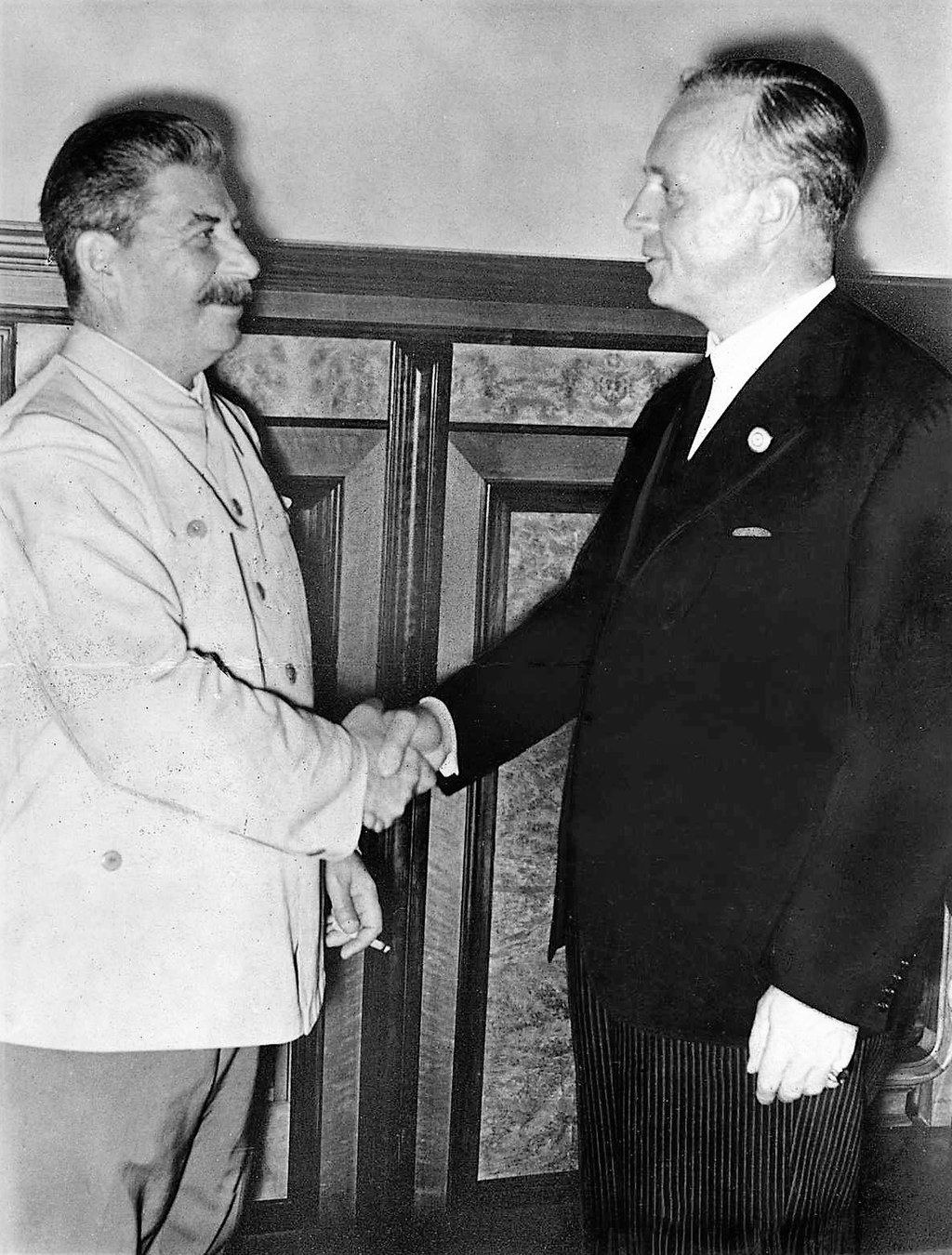

Der Händedruck von Moskau besiegelt im August 1939 den Hitler-Stalin-Pakt. Danach beginnt der II. Weltkrieg. Rechts: Joachim von Ribbentrop.

Joachim von Ribbentrop war nicht Organisator der „Endlösung“, aber Mitmacher und Zuarbeiter. Sein Auswärtiges Amt war für Vorbereitung, Mitwirkung und Abschirmung des Holocaust verantwortlich. In den Jahren 1942 bis 1945 wird der großbürgerliche ehemalige Schaumweinhändler Ribbentrop kaltgestellt, er gilt im innersten Zirkel der Hardcore-Nazis als bürgerlicher Sonderling. „Für mich sind sein Gesichtsausdruck und seine verkrampfte Körperhaltung in den späten Kriegsjahren vielsagend“, meint der Enkel. Doch sein „Schweigen … ausblenden, ignorieren, wegsehen waren zentral für das Funktionieren dieses Regimes“.

In seiner Rechtfertigungsschrift, verfasst in der Nürnberger Gefängniszelle, schreibt Joachim von Ribbentrop: „Mit wem soll ich eigentlich noch über außenpolitische Fragen im Ausland reden? Alle in Fragen kommenden ausländischen Gesprächspartnern gehörten irgendwelchen Gruppen an, denen wir auf die Füße treten. Es war nicht nur die Judenfrage, die eine große Belastung für eine deutsche Außenpolitik darstellte. Zu den weiteren ideologischen Gegnern gehörten Sozialisten, Liberale, Kapitalisten, Freimaurer, Monarchisten, bestimmte Rassen, bestimmte Kunstrichtungen und Künstler, nicht zuletzt die Kirchen, Rotary Clubs und andere mehr.“

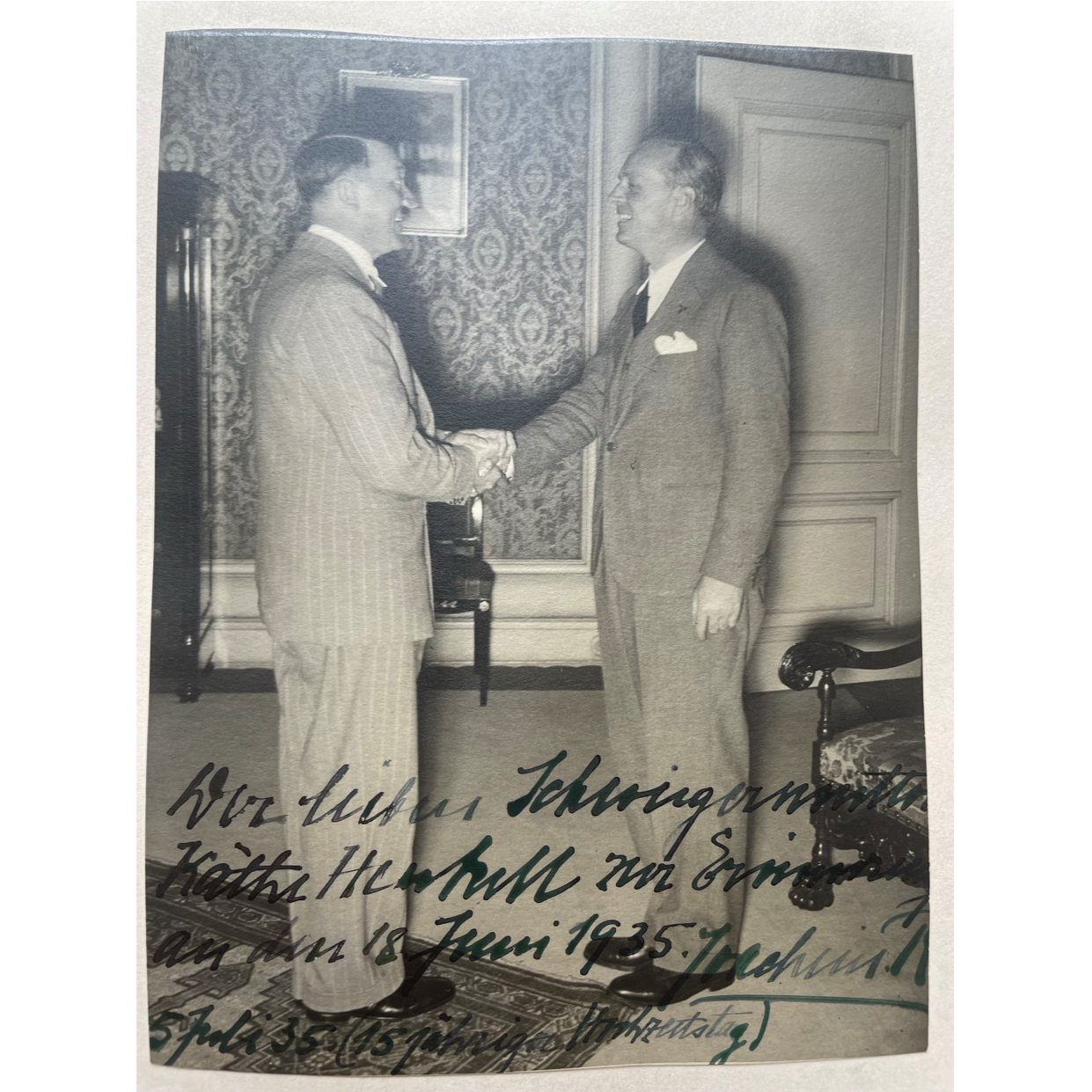

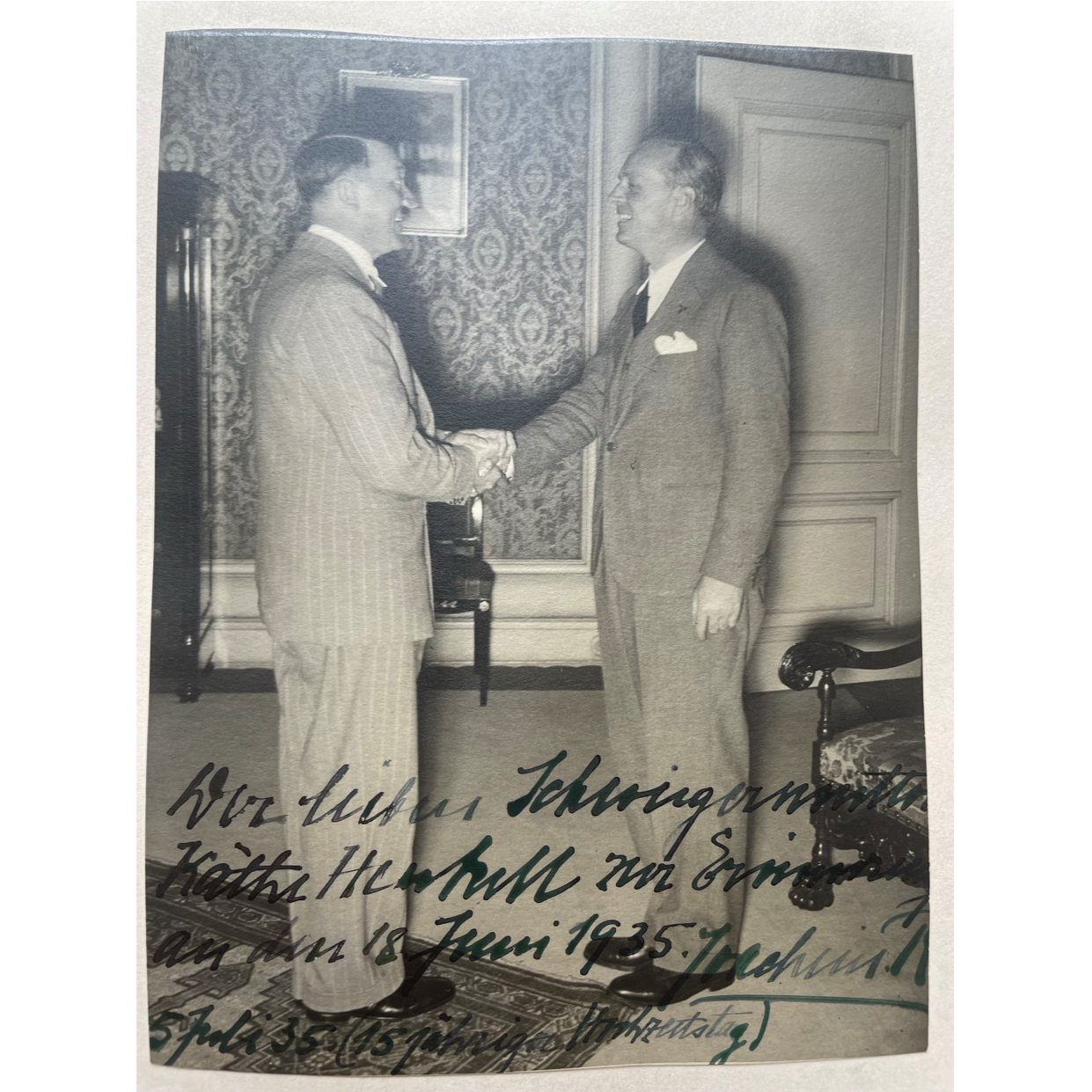

Adolf Hitler und Joachim von Ribbentrop. 1935. Quelle: Familienarchiv Ribbentrop

Großvater Ribbentrop hält an seiner Nibelungentreue bis zum Untergang fest. Im Januar 1945 ein letzter Versuch. Er bietet Hitler an, mit seiner Familie als Pfand nach Moskau zu fliegen, um Friedensgespräche mit Stalin zu führen. Hitler lehnt ab: „Ribbentrop, machen Sie mir keine Sachen wie Heß!“ Im Mai 45 taucht er mit falschem Namen unter, wird denunziert und rasch festgenommen. Die eigene Nazi-Geschichte verstehen, heißt nicht Verständnis zeigen, ist das Mantra des Buches. Enkel Dominik: „Der Spagat zwischen das Gute doch wollen und das Böse mitmachen, war ein teuflisches und unüberwindbares Dilemma für den Außenminister und vermutlich für einen Großteil seiner Generation.“

Wiederholt sich Geschichte? Nein, aber sie reimt sich, meinte Mark Twain. Dominik Ribbentrop versucht sich am Ende seines Buches mit Anmerkungen eines Enkels. Seine Schlussfolgerungen für heute – stabile Wirtschaft, Selbstverantwortung, „pazifischer Realismus“ – lesen sich wie eine gut gemeinte Bergpredigt. Hilfreicher wäre es gewesen, mehr über „die Banalität des Bösen“ in der eigenen Familie zu erfahren. Was tun, wenn der Opa ein Nazi war, noch dazu in herausragender Position?

Dominik von Ribbentrop. Verstehen. Kein Verständnis. Anmerkungen eines Enkels. Inkl. eines Dialogs mit Rüdiger Safranski. Westend-Verlag. 2025.