Der Kunstmaler vom Heldenplatz

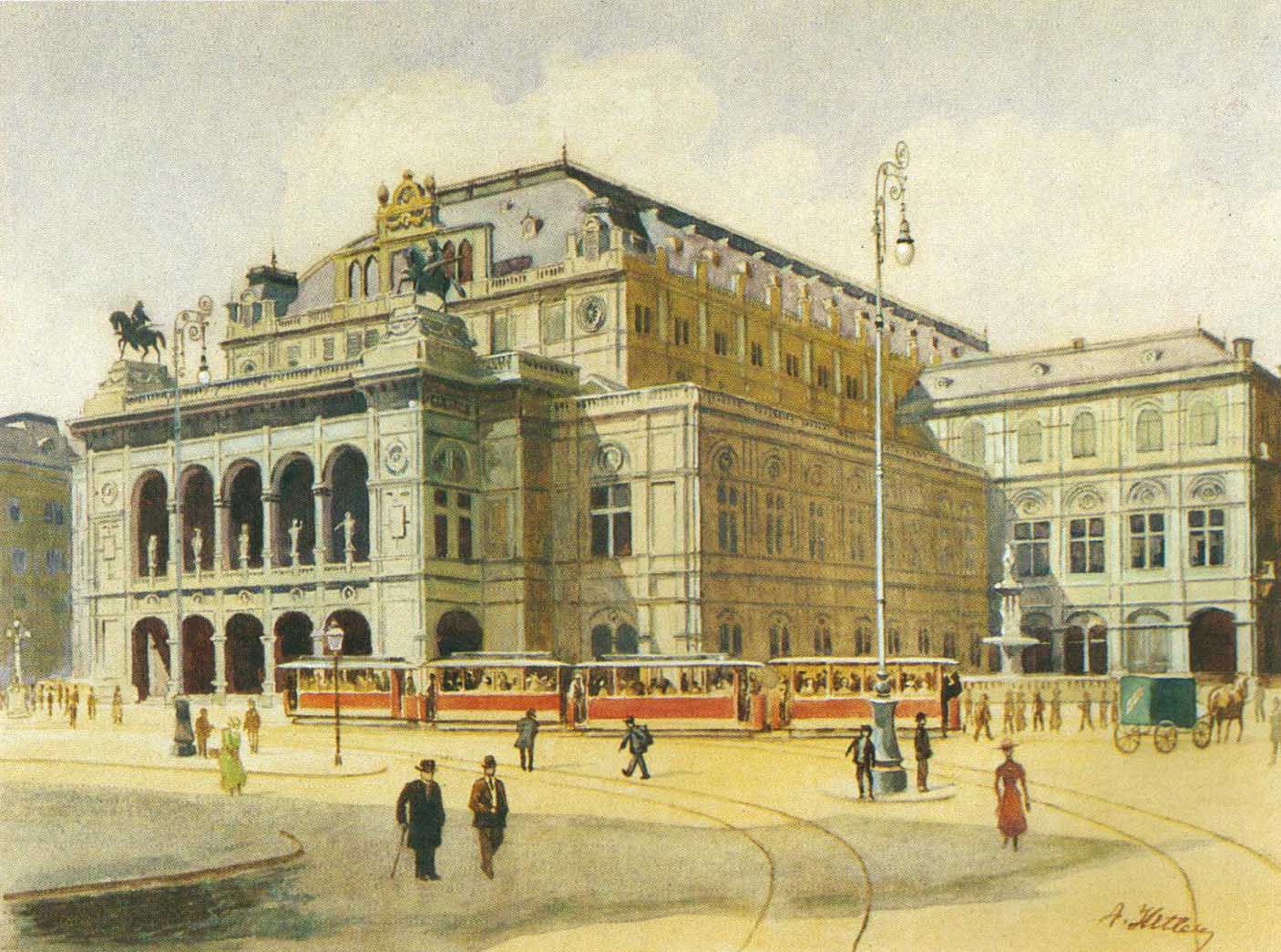

Wien. Anfang des 20. Jahrhunderts. Das Habsburger Reich versprüht Prunk und Pomp. Kaiser Franz Josef schenkt seinem Volk imperialen Glanz und Gloria. Auf gut vier Kilometern und in sechzig Meter Breite reiht sich am Ring ein Monumentalbau am anderen: Börse, Universität, Rathaus, Burgtheater, Parlament, Hofburg, Kunst- und Naturhistorisches Museum, Staatsoper. Eine perfekt inszenierte Selbstdarstellung der k.u.k. Monarchie, heute von Millionen Touristen bestaunt. Im Zentrum Wiens die Hofburg. Residenz und Herzkammer des Habsburger Reiches. Heute Sitz von Museen mit Schatzkammer, Hofreitschule, Hof- und Volksgarten. Maria Theresa und Mozart-Denkmäler. Doch der unübersehbare Blickfang ist der Altan. Heiligtum der Habsburger und bis heute toxische Tabuzone der Republik. Das hat einen Grund.

Blick auf Altan und Heldenplatz in Wien. Der Name Altan hat verschiedene Bedeutungen: Er bedeutet „Gold“ auf Mongolisch und „rote Morgendämmerung“ auf Türkisch.

Die 200qm-große Terrasse mit dem grandiosen Blick auf den Heldenplatz heißt im Wiener Volksmund nur „Hitler-Balkon“. Hier verkündete am 15. März 1938 der Mann mit dem Schnauzer einer jubelnden Masse den „Anschluss“ Österreichs an Nazi-Deutschland. Noch ein Jahr zuvor war auf dem Balkon probeweise eine große Holzschablone mit einem geplanten Denkmal für Kaiser Franz Josef platziert worden. Es kommt radikal anders! Auf die Habsburger Herrschaft folgt nach kurzer Republik das Hakenkreuz-Reich.

An der Balkontür heißt es: „Betreten verboten!“ Zunächst verfügte Hitler selbst, der Altan dürfe nicht mehr genutzt werden. Nach seinem Ende 1945 blieb die Terrasse weiter gesperrt. Eine No-go-Area bis heute. Offiziell aus baulichen Gründen, die Balustrade sei zu niedrig. Vermutlich wohl eher, um eine Wallfahrtsstätte zu verhindern. Erlaubt ist daher nur, durch die verriegelte Balkontür zu blinzeln.

Soll der Zugang zum „Hitler-Balkon“ geöffnet werden? Oder soll die Tür zum Altan in der Wiener Hofburg weiter geschlossen bleiben?

Was wäre, wenn? „Tja, wäre wohl besser gewesen, wenn’s ihn damals genommen hätten“, sagt die Museumsfrau im schönsten Wienerisch an der nicht weit entfernten Kunstakademie am Schillerplatz. Hier hatte sich 1907 der achtzehnjährige Adolf H. an der Malschule beworben. Die Akademie ist ein weiterer Habsburger Prachtbau. Italienische Hochrenaissance, im Innern eine beeindruckende Aula mit Deckenbildern von Anselm Feuerbach. Im Obergeschoss eine Galerie, prallvoll mit Meisterwerken aus fünf Jahrhunderten. Von Cranach dem Älteren über Rembrandt bis Rubens. Adolf H., der Junge aus der Provinz und Schulabbrecher, dessen Mutter Clara mit Brustkrebs im Sterben liegt, scheitert zweimal. Das Prüfungsprotokoll von 1907 vermerkt sinngemäß: „Die Zeichnungen zeigen keinen ausreichenden Sinn für figürliches Gestalten.“

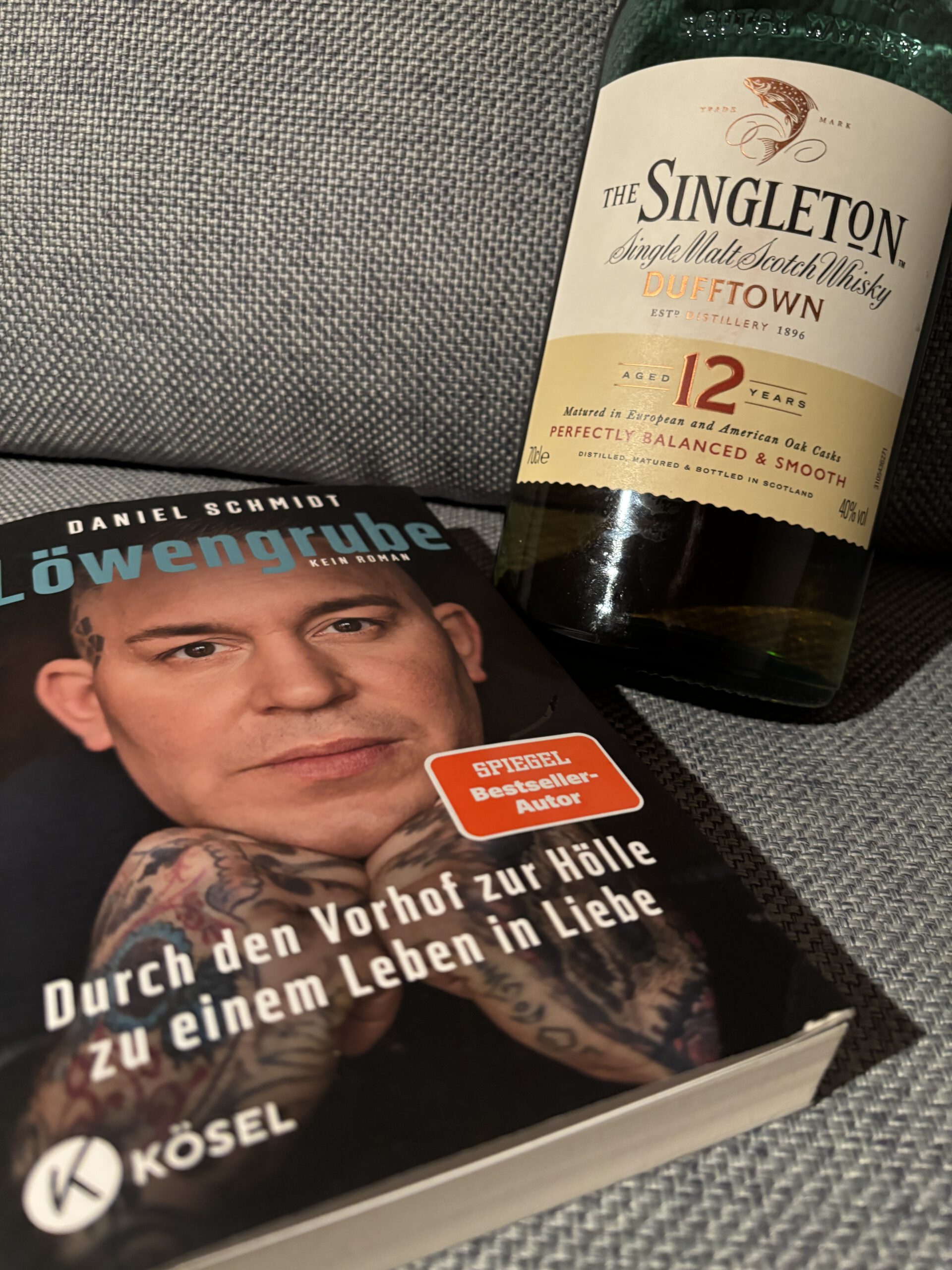

Die Herren Professoren bescheinigen dem Kunsteleven immerhin eine gewisse „architektonische Begabung“. Tief enttäuscht zieht sich der abgelehnte Kunstmaler zurück, wohnt in einfachen Zimmern, zuerst in Mariahilf im 6., später im 15. Bezirk. Als die Mutter stirbt, reicht die winzige Waisenpension kaum zum Überleben. Von Februar 1910 bis Mai 1913 bezieht Hitler im 20. Bezirk in der Meldemannstraße in einem Männerheim eine Schlafstelle mit Gemeinschaftsküche. Heute wirbt dort das Pflegeheim „Seniorenschlössl“ mit dem Motto „Wie daham“ und einer Regenbogenfahne vor der Eingangstür.

Ehem. Männerwohnheim in der Meldemannstraße 27, Wien-Brigittenau, im 20. Bezirk. Einst eine Art Obdachlosenheim, heute ein Pflegeheim.

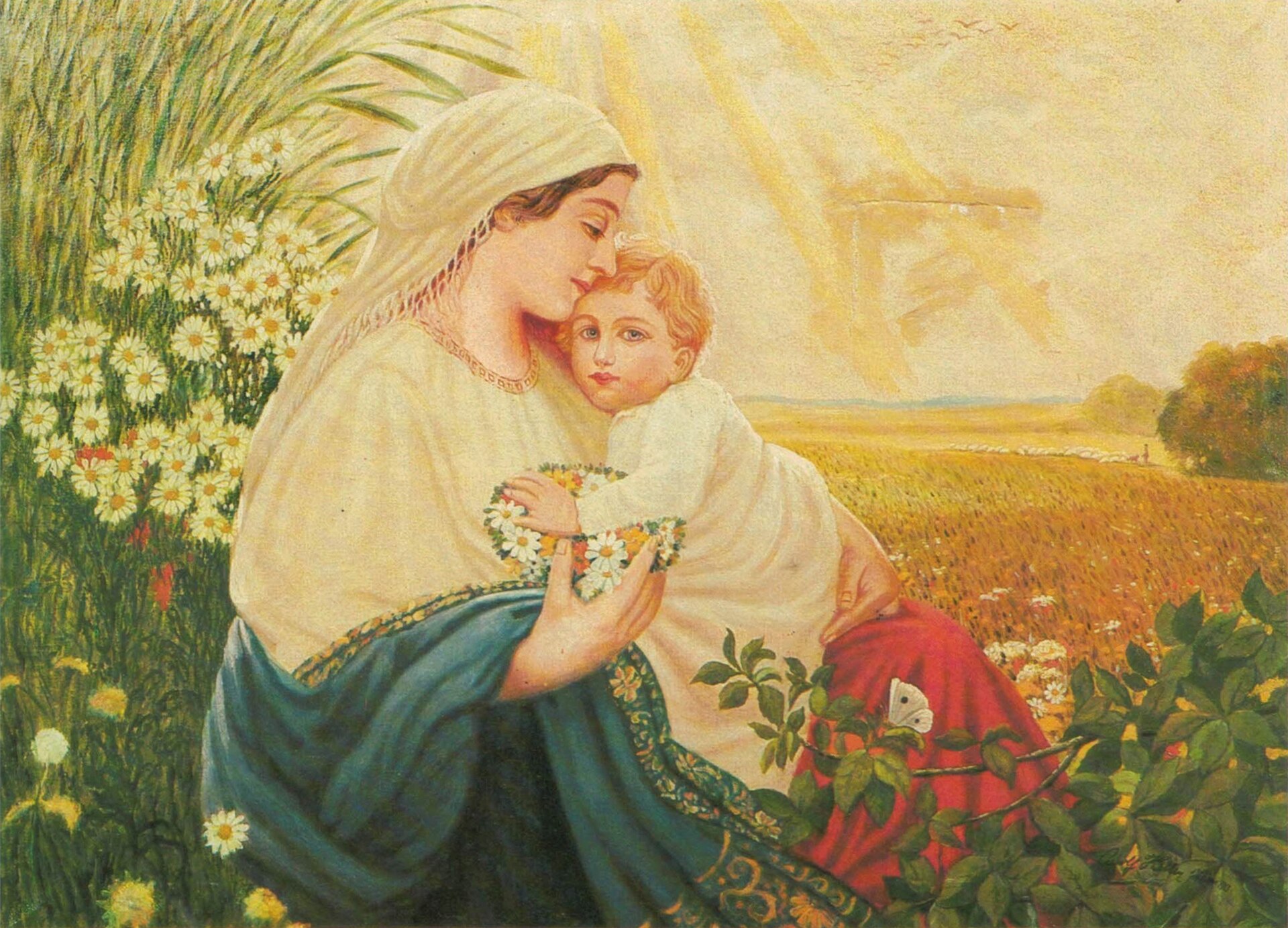

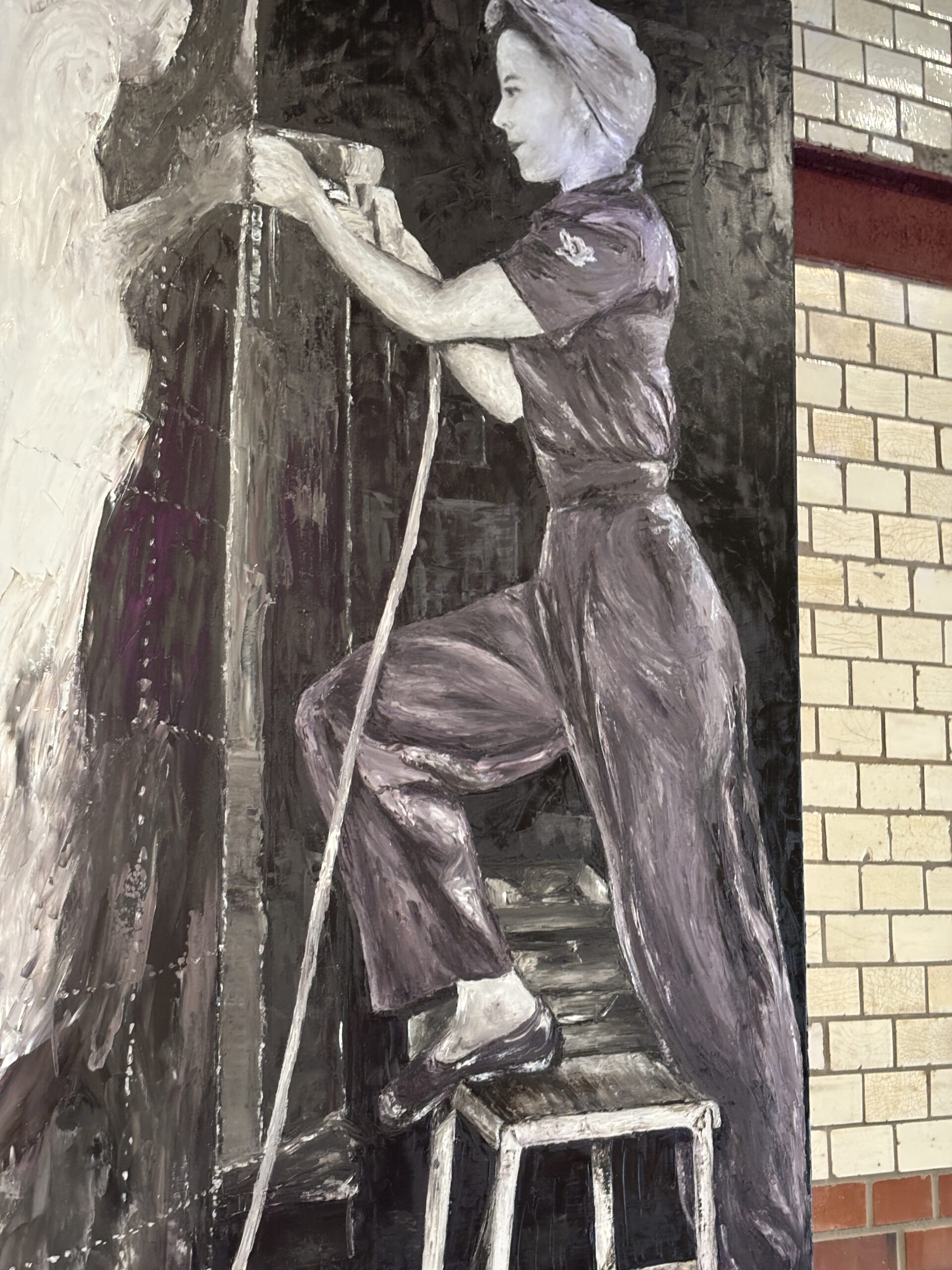

Kunstmaler Adolf fertigt in seinen Hunger- und Künstlerjahren selbstgemalte Postkarten und kleine Aquarell-Stadtansichten. Hunderte, gar tausende Bilder malt er wie am Fließband, alle zum schnellen Verkauf. Von der Wiener Staatsoper bis zum Bergbauernhof, auch einmal Porträts wie das „Mutter Maria“-Motiv. Seine Käufer seien in der Mehrheit Juden gewesen, berichten Biografen. Ein Rechtsanwalt namens Josef Feingold, habe eine ganze Reihe von Bildern Hitlers gekauft, die das alte Wien darstellen. Von Pracht und Pomp des kaiserlichen Wiens mit glanzvollen Opernbällen, Sachertorte und Dreiviertel-Takt ist Kopist Hitler selbst Lichtjahre entfernt. Der Postkartenmaler malt, um zu überleben und das, was sich verkaufen lässt.

Im August 1939, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, als Hitler im Zenit steht, vertraut er dem britischen Botschafter Nevile Henderson in Berlin an: „Ich bin Künstler und kein Politiker. Sobald die polnische Frage geklärt ist, möchte ich mein Leben als Künstler beenden.“

Die Aula der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Immer einen Besuch wert. In der Gemäldegalerie werden Tradition und Moderne gepflegt. Hier wurde Hitler zweimal abgelehnt.

„Ach, es wäre uns viel erspart geblieben, hätten sie ihn an der Akademie aufgenommen“, betont noch einmal die aufgeweckte Wienerin, die in der Kunstakademie Rubens, Rembrandt und Hieronymus Boschs berühmtes „Weltgericht“ mit Himmel und Hölle beaufsichtigt. Währenddessen bleibt in der nahen Hofburg der „Hitler-Balkon“ weiter fest verschlossen. Auch achtzig Jahre danach. An einer Informationssäule auf dem Weg zum Balkon kann abgestimmt werden, ob der Altan gesperrt oder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. Das Ergebnis ist eindeutig. Die Befürworter für eine Öffnung liegen Ende Oktober 2025 bei über 200.000 Stimmen, die Gegner bei rund 26.000. Und? Was denken Sie?