Nur nichts verpassen

Dating-Ladys in schickem Outfit. Drohnenbilder von der ukrainischen Front. Eine stilgerechte Tischdecke. Hungernde Kinder in Gaza. Strandbilder aus Teneriffa. ICE-Agenten-Schüsse auf eine Mutter in den USA. Eine Schafsherde im Supermarkt. Die Hochzeit der Nachbarin. Martenstein bei seiner AfD-Rede. Wir scrollen uns unermüdlich in rasendem Tempo durch unsere Schöne Neue Digi-Welt. Bis die Augäpfelchen brennen und unsere Texthälse schmerzen, bis wir Handarthrose, Nackenstarre oder es am Rücken bekommen. Immer länger beten wir unseren kleinen Handy-Freund an, anstatt uns zu bewegen. Viele betrachten eher Bilder vom „Waldbaden“ als im echten Wald unterwegs zu sein.

Keine Sorge. Kein erhobener Zeigefinger, nur ein paar Alltagsbeobachtungen. Als neulich eine Frau in der vollen U-Bahn ihren Handschuh verlor, war ich der Einzige, der es bemerkt habe. Handschuhe fallen leise. Alle Mitreisenden starrten auf ihr Smartphone. Mittlerweile ist das neue Normal in Konzerten, Kinos, Galerien, Lesungen, Sporthallen, Elternabenden oder Vorträgen immer wieder das Handy zu checken, selbst bei Berlinale-Premieren oder auf dem Bundespresseball. Ohne das Ding geht nichts mehr. Es muss eine Urangst geben, irgendetwas zu verpassen. Für dieses Massenphänomen gibt es bereits die passende englische Abkürzung: „FOMO = Fear of Missing Out“.

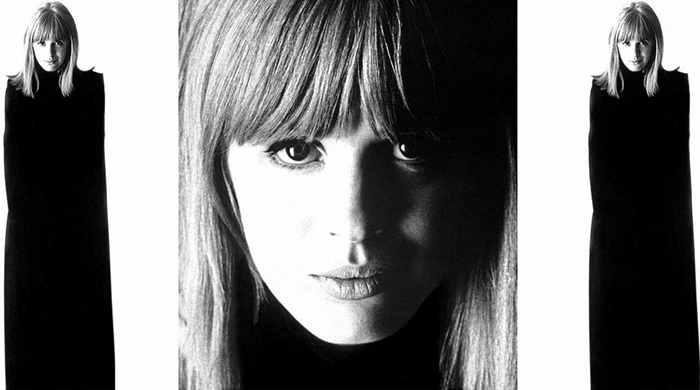

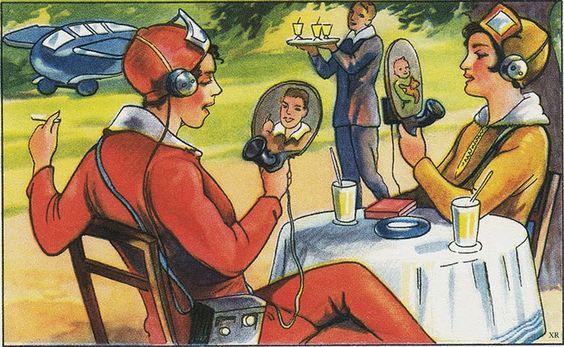

Bloß nichts verpassen. Als die Zukunft vielversprechend war. Das Tischtelefon der Zukunft. Berlin. 1925.

Wer steuert wen? Der Mensch die Maschine? Oder umgekehrt? Das US-Portal Substack verhandelt moderne Zeitgeistfragen. Vor kurzem erschien ein flammender Text: Have Fun in the Apocalypse. Die Botschaft: Es sei „dringend und unabdingbar, dauerhaft“ Instagram (TikTok, X, Facebook oder was auch immer) zu verlassen. Wörtlich heißt es: „Hören Sie mit der toxischen Satan-Verdummungsmaschine auf. Bitte.” Ist das eine neue Massen-Exodus-Bewegung aus den USA oder einfach nur naiv, nostalgisch und weltfremd?

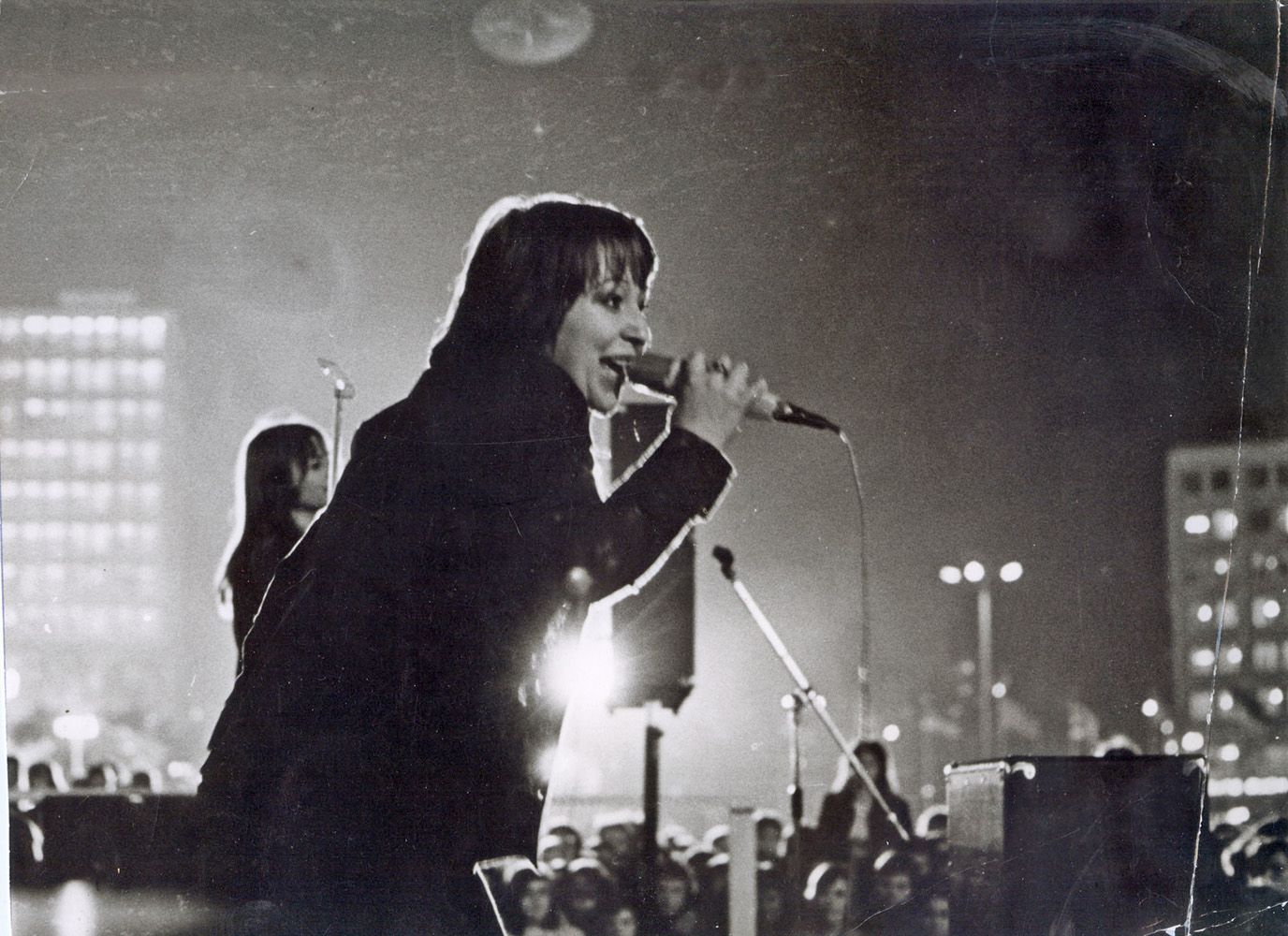

Instagram sei das Werkzeug der Millennial-Mittelschicht. Durchschnittlich würden Menschen pro Tag sechs bis sieben Stunden freiwillig auf der Plattform verbringen, ist zu lesen, einen Arbeitstag lang. Insta und Co. seien all inclusive: Partner, Plattform für Aktivitäten und Organisation, Nachrichtenmedium, Ersatzwelt (safe space) und Arbeitsplatz. Du willst etwas verkaufen oder bewerben? Deine Kreativität, Dein Buch oder ein Live-Auftritt? Blöd nur, heißt es da, ohne mehr als dreißigtausend Follower läuft nichts. Folglich musst du ständig mehr posten. Der Algorithmus mag keine Pausen und ersetzt Dich sonst durch gekaufte oder gesponserte Beiträge.

Insta & Co vertreiben Langeweile und Leerlauf. Insta verschlingt Zeit. Lebenszeit. Und wer verdient daran? Richtig! Meta, TikTok, Google, Amazon und Co. Wir füttern Tech-Konzerne mit unseren Daten und die werden minütlich mächtiger. Besonders Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) habe eine lange Tradition, auffällige Aktivisten an autoritäre Regierungen zu melden oder Kritik zu zensieren. Die US-Autorin Zoe Keziah Mendelson: „Ich bin zunehmend besorgt, dass Trump eines Tages Zuck(erberg) um eine Liste von „radikalen linken Terroristen“ bitten wird und Zuck einfach alle unsere Daten übergeben wird, ohne zu zögern.”

Ist ein Ausstieg noch möglich? Substack benennt das eigentliche psychische Problem: Insta, TikTok und Co entwickeln ein hohes Suchtpotential; der Digi-Junkie leidet an Dopaminabhängigkeit. Die Droge gegen Langeweile, Krisen, Katastrophen und eigenen tristen Alltag. Der Preis: Wir leben mit Dauerempörung, Shitstorms und einem Verlust an Mitgefühl und sozialer Kontrolle. Zudem: Was ist in KI-Zeiten noch echt, was gefälscht?

Vor zwanzig Jahren versprach Google eine bessere Welt. Heute finden wir diese nur noch, wenn wir das Gerät ausschalten. Wenn wir das Gras draußen berühren und nicht auf dem Screen neue Bilder wischen. Wenn wir mit Freunden, Familie oder am Lagerfeuer zusammen sind, ohne dass es pausenlos Alarm piept. Ist altmodisch, ich weiß, aber ein echtes Erlebnis, das lohnt. Die Apokalypse, sollte sie wirklich kommen, würde sowieso niemand verpassen.

KI übernimmt die Macht. Der Berlinale-Film 2026 zum Plot. Good Luck, Have Fun, Don´t die. Trailer.