Einer wie keiner

Der Gundermann auch Erd-Efeu ist eine krautige, in Europa weit verbreitete Pflanze. Aufgrund der ätherischen Öle und Bitterstoffe ist der Gundermann früher als Gewürzpflanze verwendet worden. Die Pflanze fand bei den germanischen Völkern als Heil- und Zauberpflanze Verwendung. Ende des 20. Jahrhunderts verzauberte ein Liedermacher namens Gundermann seine Mitmenschen mit mutmachenden Liedern. Gundermanns Verbreitungsgebiet beschränkte sich besonders auf die Lausitz, ein armer Landstrich im Südosten der DDR. Ein kleines Land, das es nicht mehr gibt. Sein vollständiger Name: Gerhard Gundermann, genannt Gundi. In diesen Tagen wird in der Heimatstadt Hoyerswerda sein 70. Geburtstag gefeiert. Der Singer-Songwriter wurde 43 Jahre alt.

Im Sommer 1998 wollte oder konnte Gundi nicht mehr. Eine Woche vor seinem Tod am 21. Juni zitierte er bei seinem letzten Konzert eines seiner Lieder:

„Meine Mutter ist so tot wie auch mein Vater, so muss ich einsam durch die Lande ziehen.

Zum Geldverdienen spiele ich Theater, die Leute nennen mich den Harlekin.“

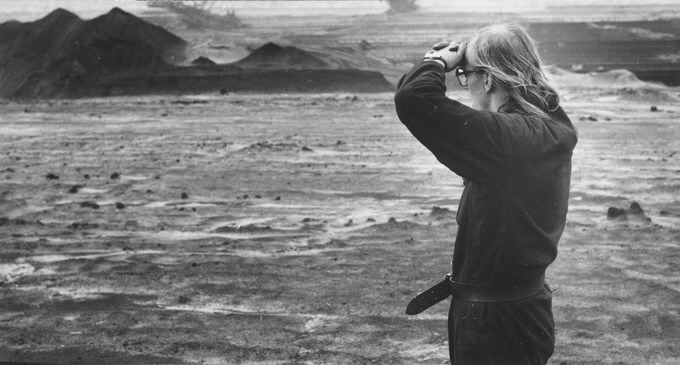

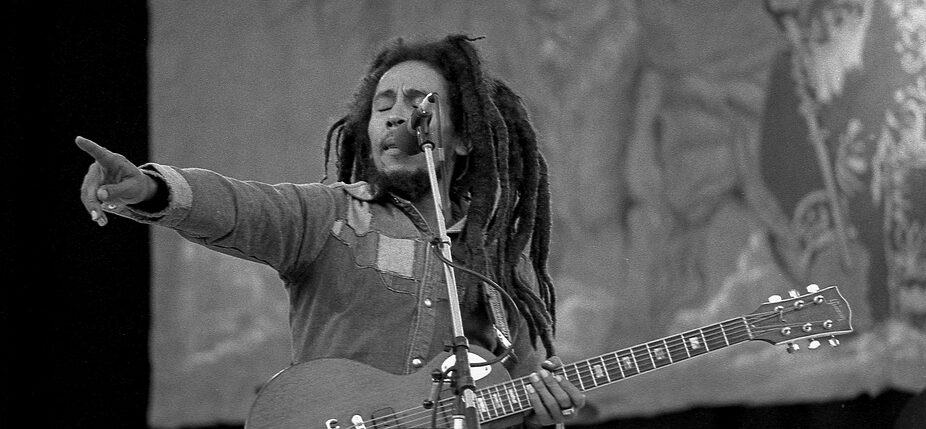

Heute ist Gundermann im Osten Kult, im Westen weiter nur in wenigen Feinkostabteilungen der Musikszene bekannt. Der Baggerfahrer, der rastlos mit Fleischerhemd, Hosenträger und Klampfe unterwegs war. Ein Musiker mit bittersüßen Liedern über Heimat, Verlust und Vergänglichkeit. Mit seiner Band Seilschaft tourte er vor vollen Sälen im gebeutelten Nachwendeland. Die Medien nannten ihn Springsteen des Ostens. Dylan des Tagebaus oder Rio (Reiser) des Ostens.

„Irritation“ wäre wohl ein passender, zweiter Vorname. Gundermann war zu Lebzeiten ein wandelnder Widerspruch auf zwei Beinen: Baggerfahrer und Liedermacher. Offiziersschüler und Befehlsverweigerer. Spitzel und Bespitzelter. Ein zerrissener Weltverbesserer und unverbesserlicher Idealist. Er wollte verändern und eckte ständig an.

„Immer wieder wächst das Gras/Wild und hoch und grün/bis die Sensen ohne Hass/ihre Kreise ziehn

Immer wieder wächst das Gras/klammert all die Wunden zu/manchmal stark und manchmal blass“/so wie ich und du.“

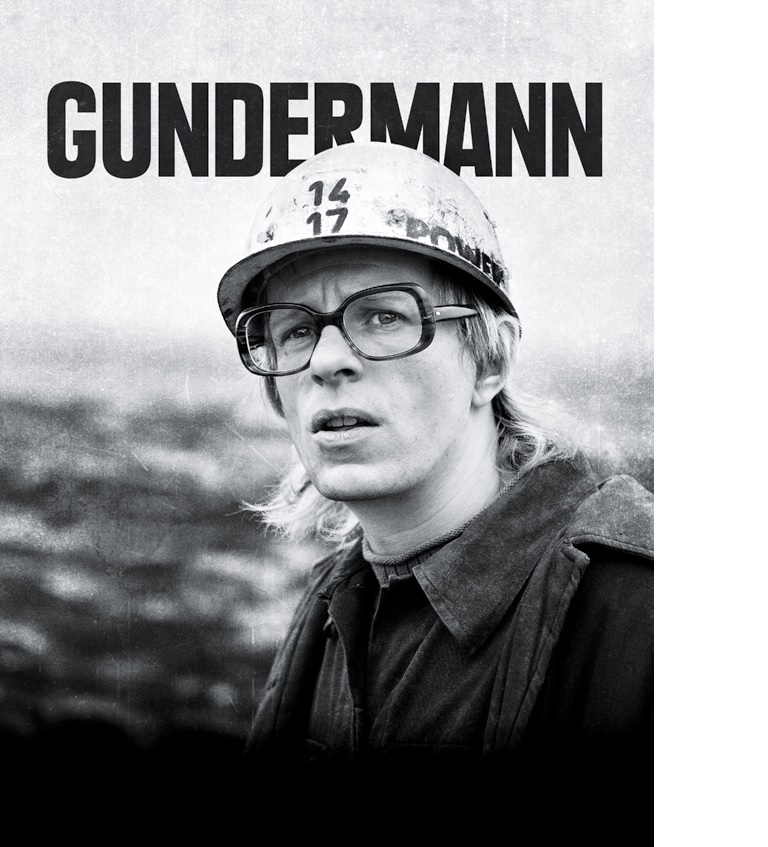

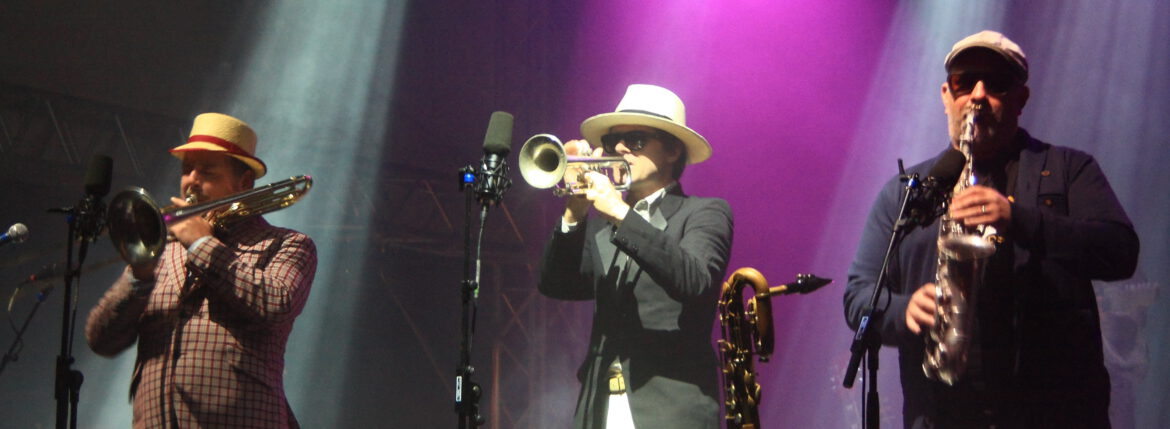

2018 adelte Regisseur Andreas Dresen mit seinem Spielfilm Gundermann den Mann aus dem Lausitzer Tagebau. Auf einen Schlag wurde Gundi bundesweit bekannt. In der Hauptrolle Alexander Scheer. Er setzte sich sogar Gundis starke Kassengestell-Brille auf, wird heute noch erzählt, um jede Faser seines realen Vorbildes nachempfinden zu können. Selbst der Spiegel schwärmte damals: „Gundermann“ ist einer der reichsten, differenziertesten, tollsten Filme über die DDR. Und vielleicht der beste, den Dresen je gemacht hat, weil sich dessen Menschenfreundlichkeit hier am Ende nicht auf dem Parkplatz der Versöhnung abstellen lässt.“ Seit dem großen Erfolg covern Alexander Scheer und Andreas Dresen mit ihrer Band Gundis Songs. Die Konzerte sind regelmäßig ausverkauft.

Mittlerweile sind Gundermanns Songtexte in Schulbüchern verewigt. So leben seine Geschichten von Menschen aus den „Braunkohle-Badlands“ weiter. Seine sehr poetische wie politische Annäherung an Arbeitslose und Abgehängte, an Enttäuschte und Verzweifelte aus der abgewickelten DDR. Besonders diesen Menschen wollte er mit seinen Liedern Mut machen. Auffallend, wie zeitlos aktuell seine Texte sind.

Happy Birthday zum 70ten, Gundi!