Der eiserne Gustav

Der Volksmund warnt: „Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.“ Gustav Hartmann aus Berlin-Wannsee ist Droschkenfahrer mit Leib und Seele. Er setzt auf Pferdestärke, PS genannt. Doch der knorrige Alte setzt stur aufs falsche Pferd. Autos hasst er. Sie sind laut, stinken und eine Zeiterscheinung, die bald vergeht. Gustav ist sich sicher: „Mit solchen Benzinstinkern mache ich mich nicht gemein! Das sind doch alles bloß Todeskandidaten, und in zehn Jahren weiß kein Mensch mehr was von ihren Töfftöffs. Da ist die Mode vorbei“. Der kauzige Gustav weigert sich, die neue benzingetriebene Konkurrenz ernst zu nehmen. Warum? Ich bin “immer pünktlich auf die Minute, und dann im schlanken Trabe durch, und dabei kein Gejachter mit Peitschengeknall und Gejohle, und vor allem nie Streit mit diesen neumodischen Automobilen!“ Auch wenn Gustav nur noch Urinproben vom Krankenhaus ins Labor kutschieren darf.

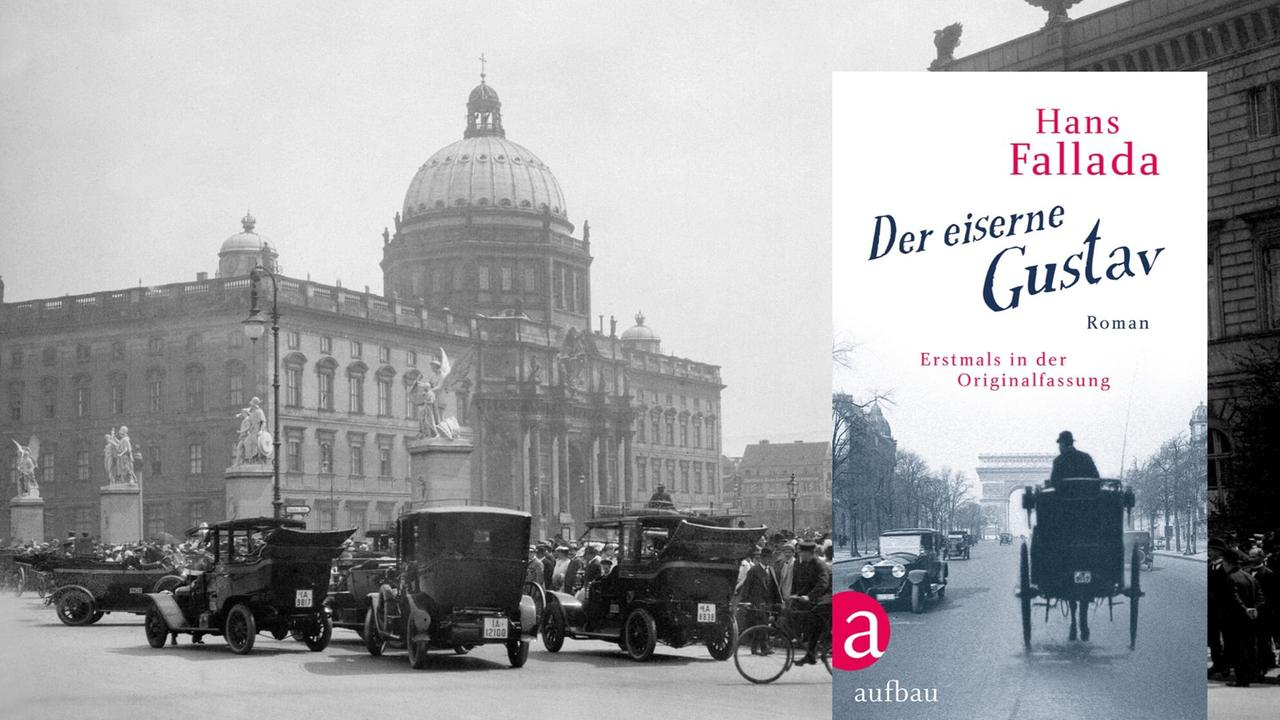

„Der eiserne Gustav“ (1938) von Hans Fallada. Es brauchte fast achtzig Jahre, bis der Roman unzensiert erscheinen konnte.

Wir schreiben das Jahr 1928. Die Motorisierungswelle überrollt das Land. Das Pferd verkommt zum Kollateralschaden der Moderne. Schriftsteller Hans Fallada setzt dem unbeugsamen Kutscher im „Eisernen Gustav“ 1938 ein Denkmal: „Man muss nur in sein Gesicht sehen, dieses faltige Gesicht wie ein scholliger Acker, Jahr um Jahr säte neue Enttäuschung, schlimmere Niederlage, bitteres Entbehren ein. Aber die Augen sind hell geblieben, der Mund findet immer noch ein Witzwort. Alles, was geschah, hat ihn nicht weichschlagen können, er ist wahrhaft der eiserne Gustav, er hat das Hoffen nicht verlernt.“

Es kommt, wie es kommen muss. Der echte Gustav geht pleite. Er muss sich mit einem Kneipenjob durchschlagen. Plötzlich hat er eine Idee: Ich zeige allen noch einmal, was ein Pferdekutscher kann. Am 2. April 1928 bricht er mit Wallach Grasmus und Reporter Hans Hermann Theobald zu einer Marathontour nach Paris auf. Die französische Hauptstadt erreicht er nach gut tausend Kilometern Anfang Juni 1928. Mit seiner Protestfahrt will er sich gegen den Niedergang des Droschkengewerbes stemmen. Das macht ihn als Don Quichote des 20. Jahrhunderts berühmt. Seine Rückkehr nach 165 Tagen wird zum Triumphzug. Es scheint als könne er die Zeit anhalten, wenn auch nur für einen Moment.

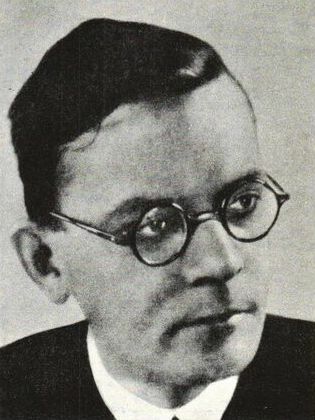

Hans Fallada. Kurz vor 1936. Erfolgsautor in Weimarer- und NS-Zeit. „Kleiner Mann – was nun“; „Bauern, Bonzen, Bomben“ uva.

Die tragisch-kuriose Geschichte des Kurzzeithelden Gustav gießt Volksschriftsteller Fallada in ein 800-Seiten-Epos. Sein Roman „Der Eiserne Gustav“ wartet 1938 mit Figuren aus Zilles Milieu auf, gespickt mit Aufsteigern, Hasardeuren und traurig-gescheiterten Existenzen. Berlin aus erster Hand: vom dritten Hinterhof über Nachtklubs bis hoch zum Reichstag. Doch Bestsellerautor Fallada, bürgerlicher Name Rudolf Ditzen, zahlt für seinen Erfolg einen hohen Preis. Um unter den Nazis veröffentlichen zu können, muss er den Schluss NS-freundlich umschreiben. Joseph Goebbels besteht auf Änderungen. Ihm fehlen Juden, die an allem schuld seien. Zudem verlangt der Propagandaminister ein Happy End, sonst könne der Roman nicht erscheinen. Zumindest den Schluss, den sogenannten „Nazi-Schwanz“, ändert Fallada. Der Sohn des Kutschers wird im Finale zum SA-Mann.

War Fallada ein feiger Opportunist? In seinen geheimen Tagebüchern, geschrieben in der Gestapo-Zelle 1944 rechtfertigt er den Kotau: „Ich liebe nicht die hohe Geste vor Tyrannenthronen, mich sinnlos, niemandem zu nutzen, meinen Kindern zum Schaden abschlachten zu lassen, das liegt mir nicht; nach drei Minuten Überlegung nahm ich den Zusatz-Auftrag an. Was ich dann freilich mit mir zu Hause abzumachen hatte, das steht auf einem andern Blatt. Der Monat, durch den ich an diesen n.[ationalsozialistischen] Schwanz schrieb, steht mit schwarzer Tinte umrandet in meinem Kalender, die Welt kotzte mich an, ich mich selbst aber noch mehr.“

Falladas Eiserner Gustav wird nach Kriegsende in der DDR ein weiteres Mal umgeschrieben. 1962 streicht Herausgeber Günter Caspar den „Nazi-Schwanz“. Doch auch weitere Passagen fallen einer neuen, zweiten „Umschreibung“ zum Opfer. Nur ein Beispiel: Eine Episode in der November-Revolution 1918. Fallada lässt den Eisernen Gustav sagen: „Die Matrosen? Diese Herren mit der nackten Brust bilden sich ein, sie haben die Revolution gemacht! Weil sie es nicht abwarten konnten? Weil sie eine Woche zu früh losgeschlagen haben? Die sind kein Problem, das sind alles Dummköpfe!“ Er schnippte verächtlich mit den Fingern. „Ich war heute früh bei ihnen im Schloss! Wie das da aussieht! Saufen, plündern, huren.“ Das wird gestrichen.

So gerät der Eiserne Gustav zum dreifach gehäuteten Roman. Erst vor vier Jahren erscheint Falladas 832-Seiten-Werk unverfälscht und unzensiert. Zweimal wird die Geschichte verfilmt. 1958 mit Heinz Rühmann und 1979 mit Gustav Knuth in der Hauptrolle.

Eine Frage bleibt: Wer erzählt die aktuelle Geschichte von Gustav oder Gustava? Stoff gebe es genug. Künstliche Intelligenz, Profitstreben und Chatbot-GPT gefährden laut seriöser Studien demnächst drei Millionen Arbeitsplätze. Menschen, die überflüssig werden. Wie einst Kutscher Gustav. Auf Ihr Angehörigen in den Maschinenräumen der Datenverarbeitung, Dienstleistungs- oder Medienbranche. Wann wagt jemand wie Gustav eine Protesttour? Triumphal begleitet, glanzvoll gescheitert, doch möglicherweise dank eines packenden, zeitlosen Romans unvergessen. Das Pferd ist gesattelt.