„Holt uns raus!“

An einem Sonntag im August liest ein Achtzehnjähriger das Neue Deutschland. Damals hatte das SED-Parteiorgan noch eine Sonntagsausgabe. Die Grenze ist geschlossen, heißt es, die Kriegspläne der Bonner Ultras sind durchkreuzt. Die Geburtsstunde des antifaschistischen Schutzwalls, weltweit nur Mauer genannt. Peter Joachim Lapp ist entsetzt. Er sitzt mit der Gefangnenennummer 1373/60 im Kommando 1 des sächsischen Zuchthauses Waldheim. Verurteilt wegen staatsfeindlicher Hetze. Mit seinen Zellenkameraden diskutiert er deprimiert, was die Grenzschließung zu bedeuten hat. „Es gibt Krieg“, sagt einer. Andere lachen höhnisch. „Die Westmächte werden wieder nichts tun, wie am 17 Juni 1953“, dem Tag des DDR-Volksaufstandes. Andere fantasieren, dass „demnächst Hubschrauber der Amerikaner im Gefängnishof landen und uns rausholen“.

Nichts passierte an diesem Sonntag, den 13. August 1961 hinter den Mauern des Zuchthauses von Waldheim – vor sechzig Jahren. Kein Hubschrauber landete. Keiner der rund 1.200 Insassen wurde befreit. Der heute 79-jährige Lapp erinnert sich genau: „Wir waren im Schichtbetrieb auch am Sonntag. Ich war zur Nachtschicht eingesetzt und da liefen verstärkt Offiziers-Patrouillen mit Tränengaspatronen durch die Gänge. Die Wachen auf den Türmen rund um die Anstalt waren normalerweise durch einen Posten besetzt, diesmal mit zwei. Sie patrouillierten mit Hunden. Es war erhöhte Alarmbereitschaft. Die Volkspolizei war verstärkt überall und man spürte die allgemeine Nervosität.“

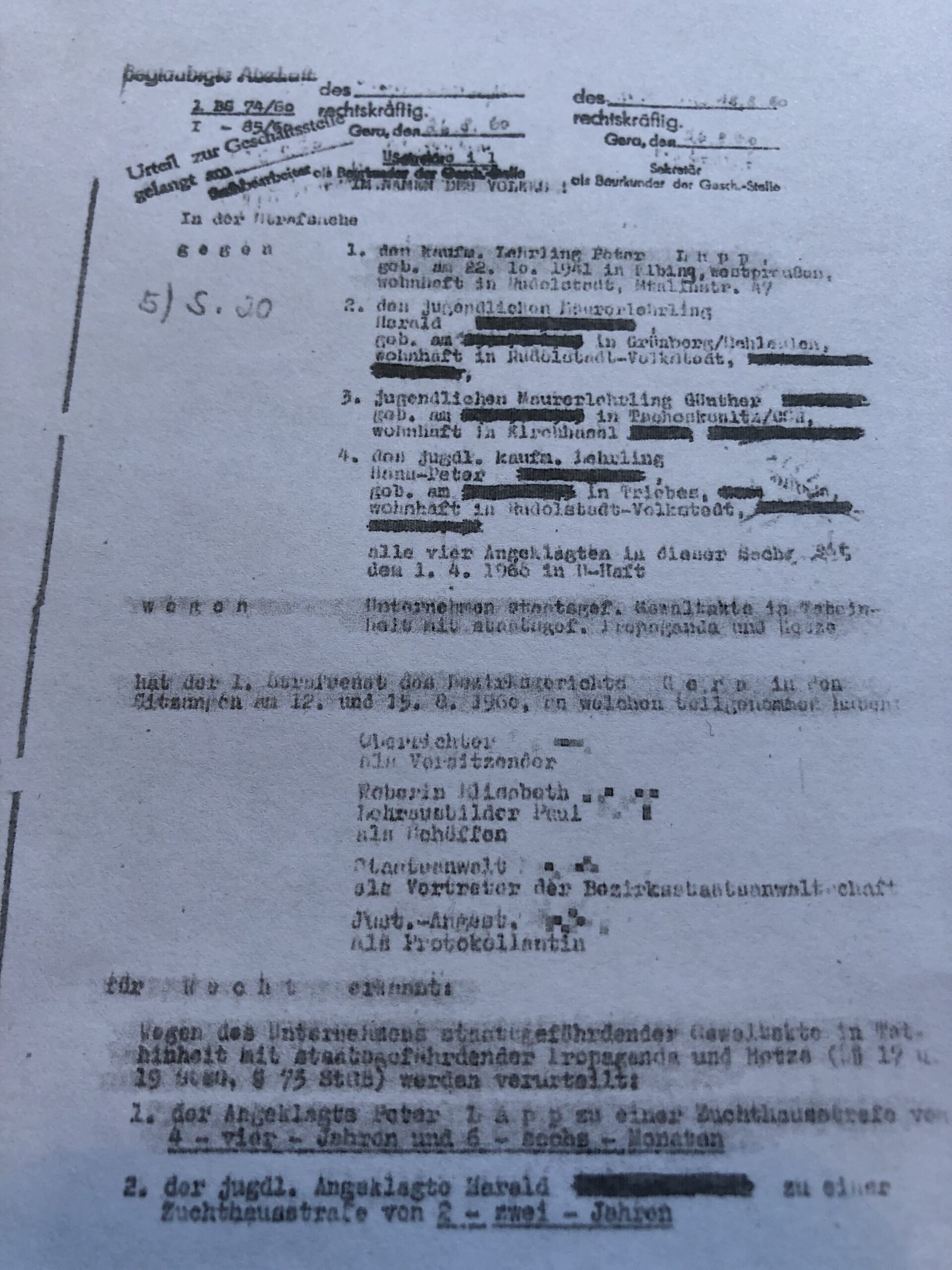

Urteil vom 18.08.1960 wegen „staatsgefährdender Gewaltakte in Tateinheit mit staatsgefährdender Propaganda und Hetze“. Der Gewaltakt bestand in einem Stück Papier mit 13 Artikeln für eine vierkköpfige „Deutsche Widerstandsbewegung“, die im März 1960 vier Wochen existierte.

Immerhin gab es kein Krieg. Kaufmannslehrling Lapp durfte in Waldheim als Dreher in einer zugigen Lagerhalle schuften. Damit konnte er sich ein paar Kleinigkeiten im „Knast-HO“ leisten, dem Anstaltsladen. Er saß vier Jahre und sechs Monate ab, wegen „Kindereien“, wie er betont. Seine Schülerclique in Rudolstadt hatte auf dem Papier eine „Deutsche Widerstandsbewegung“ gegründet. Der Name wirkte mächtig, die Ziele waren romantisch-pubertär. Die Schüler forderten die Abschaffung des DDR-Regimes und eine demokratische Erneuerung nach Vorbild der USA. Spitzel meldeten die „Untergrundgruppe“. Die DDR-Behörden nahmen die vier Teenager ernst und sperrten sie wegen Gesellschaftsgefährlichkeit als Feinde des Arbeiter- und Bauernstaates ein. Der achtzehnjährige Peter Joachim Lapp saß seine Strafe bis zu seinem Freikauf in den Westen 1964 nahezu komplett ab.

Das Einmauern 1961 gilt als zweiter Gründungsakt der DDR. Der Schutzwall sollte dem SED-Sozialismus eine zweite Chance geben, Imperialisten, Geschäftemachern und Schiebern in die Schranken weisen, wie es offiziell hieß. Im Zuchthaus Waldheim sank die Stimmung kontinuierlich auf den Nullpunkt. Lapp: „Als dann im Herbst 1961 die Zellen statt mit dreien mit sechs Gefangenen belegt wurden, da hatte die Revolutionäre Justiz zugeschlagen. Alle Kritiker am 13. August kamen zu uns.“ Viele der „Politischen“ in Waldheim waren verzweifelt und hoffnungslos. „Was uns vor allem abgestoßen hat, war diese irre Propaganda, die diese ganze Geschichte als Erfolg der DDR oder des Sozialismus vorstellte. Das Gegenteil davon war der Fall. Wer die eigenen Leute im Lande mit Gewalt halten musste, der konnte nicht sagen, dass das der Humanismus des 20. Jahrhunderts war.“

Die DDR-Führung feierte den 13. August als Akt der Stärke und Tag des Friedens. Peter Joachim Lapp sagt: „Das war der soziokulturelle Geburtstag der DDR. Seitdem konnte dieser Staat sichtbar nicht ohne Befestigung der Grenzen leben und das ist natürlich ein Armutszeugnis gewesen bis zum Schluss.“ Lapp wurde 1992 vom Bezirksgericht Gera rehabilitiert. Das Urteil vom 18.08.1960 wurde aufgehoben.

„Alles, was ich bin, wurde ich durch die DDR. Ich bin ein Kind des Kalten Krieges“. Peter Joachim Lapp. Autor, Publizist.

Peter Joachim Lapp lebt heute in der Eifel. Der Politologe und Publizist war von 1977 bis 1997 beim Deutschlandfunk. Er ist Autor zahlreicher Bücher zur DDR und einer der Zeitzeugen in meiner ZDF-Dokumentation „Am Todesstreifen“. Seine Zeit im Zuchthaus Waldheim hat er in „Zuchthausjahre“ (2019) veröffentlicht.