Ein Fest fürs Leben

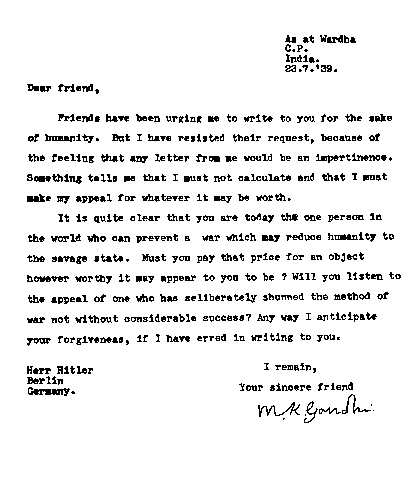

Posted on: 21. November 2015 /

Den Kragen hochgeschlagen, die Schritte beschleunigt. Wer ist derjenige, der mir gerade entgegenkommt? Ein Blick. Ein Zögern. Dieses Misstrauen. Wann ist es wieder verschwunden? Wo führt die Reise hin? Trotzig steckt sich ein Passant seine Zigarette an. Ein Mopedfahrer knattert die enge Straße entlang. In der Ferne ertönt eine Polizeisirene. Es beginnt zu regnen.

Alle, die in den letzten Tagen in Paris waren, berichten von kleinen, unmerklichen Nuancen. Von einem Gefühl der verlorenen Unschuld, obwohl der Verstand nicht müde wird, das Denken in Richtung Stolz und Unerschütterlichkeit zu lenken. Ernest Hemingway war in seinem Leben zweimal für längere Zeit in Paris. Als es keine Selbstmordattentäter, Terrorkommandos oder Drohnen gab. Er schilderte eine große, fremde Stadt zwischen Lebensgier und Melancholie.

1956 kehrte der US-Schriftsteller für einige Zeit an die Seine zurück. Aus dem Keller des Hotels Ritz ließ er sich alte Koffer voller Notizen, Tagebücher und Aufzeichnungen bringen. Sein persönliches Hab und Gut aus den Zwanzigern. Er wühlte in den Papieren, setzte sich in die Cafés, beobachtete das Leben, und begann zu schreiben. Daraus wurde eine hinreißende Liebeserklärung an die französische Hauptstadt. Eine kleine Kostprobe:

Robert Doisneau. La ballata di Pierrette d’Orient, 1953

EIN GUTES CAFÉ AN DER PLACE SAINT-MICHEL

„Dann begann das schlechte Wetter. Es kam eines Tages, als der Herbst vorbei war. Nachts musstest du wegen des Regens die Fenster geschlossen halten, und der kalte Wind streifte das Laub von den Bäumen auf der Place Contrescarpe. Die Blätter lagen durchnässt im Regen, und der Wind trieb den Regen gegen den großen grünen Autobus an der Endstation, und das Café des Amateurs war überfüllt, und drinnen beschlugen die Fenster von Wärme und Rauch.

Es war ein trauriges, schlechtgeführtes Café, Sammelplatz der Trinker des Viertels, und da es dort nach schmutzigen Leibern und den säuerlichen Ausdünstungen der Trunkenheit roch, hielt ich mich fern davon. Die Männer und Frauen, die regelmäßig ins Amateurs kamen, waren immer betrunken, oder jedenfalls immer, wenn sie es sich leisten konnten; hauptsächlich von Wein, den sie halbliter- oder literweise kauften. Viele Aperitifs mit seltsamen Namen wurden angepriesen, aber die konnten sich nur wenige Leute leisten, höchstens als Fundament, auf das sie ihren Weinrausch bauten. Die Trinkerinnen nannte man Poivrottes, was so viel wie weibliche Schnapsnasen bedeutet. (…)

Der junge Ernest Hemingway in Paris. März 1928. Kennedy Presidential Library and Museum, Boston.

Ich ging am Lycée Henri Quatre und der alten Kirche Saint-Étienne-du-Mont vorbei, überquerte die windgepeitschte Place du Panthéon, bog schutzsuchend nach rechts ein, gelangte schließlich auf die Leeseite des Boulevard Saint-Michel und kämpfte mich dort weiter voran, vorbei am Cluny und dem Boulevard Saint-Germain, bis ich an der Place Saint-Michel ein gutes Café erreichte, das ich kannte.

Es war ein angenehmes Café, warm und sauber und freundlich, und ich hängte meinen alten Regenmantel zum Trocknen an die Garderobe, legte meinen abgewetzten verwitterten Filzhut auf die Ablage über der Bank und bestellte einen café au lait. Der Kellner brachte ihn, und ich nahm ein Notizbuch aus der Manteltasche und einen Bleistift und begann zu schreiben. Ich schrieb über die Gegend oben in Michigan, und da der Tag wild und kalt und stürmisch war, war auch in der Geschichte so ein Tag. Das Ende des Herbstes hatte ich bereits als Kind, Jugendlicher und junger Mann kommen sehen, und an einem Ort konnte man besser darüber schreiben als an einem anderen.

Robert Doisneau. Eine Frau in den dreißiger Jahren.

Sich verpflanzen nennt man das, dachte ich, und das kann bei Menschen genauso notwendig sein wie bei anderen wachsenden Dingen. Doch in der Geschichte tranken die Jungen, und davon bekam ich Durst, und so bestellte ich mir einen Rum St. James. Der schmeckte herrlich an diesem kalten Tag, und ich schrieb weiter, fühlte mich prächtig und spürte, wie der gute Rum aus Martinique meinen Körper und Geist durchwärmte.“

Mehr bei Ernest Hemingway. Paris – ein Fest fürs Leben. Rowohlt. 2014.