Geld oder Leben!

Der Mann ist einunddreißig Jahre alt. Frisch verheiratet. Nachwuchs ist unterwegs. Die Miete in Berlin-Mitte ist hoch. Sehr hoch. Der Job dürftig entlohnt. Einnahmen nach Auftragslage. Woher die Miete nehmen, wenn nicht stehlen? Der Besitzer drängt. Der junge Mann sucht in seiner Not einen Untermieter. „Stube und Kammer für fünf bis sieben Taler.“ Den Mittagstisch für „höchstens fünf Silbergroschen“. Spätestens jetzt wird klar. Diese Geschichte ist zwar hoch aktuell, doch fast 200 Jahre alt.

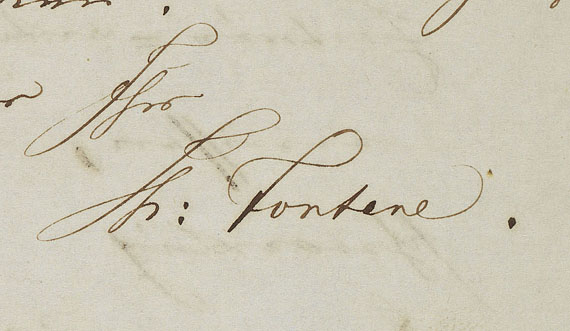

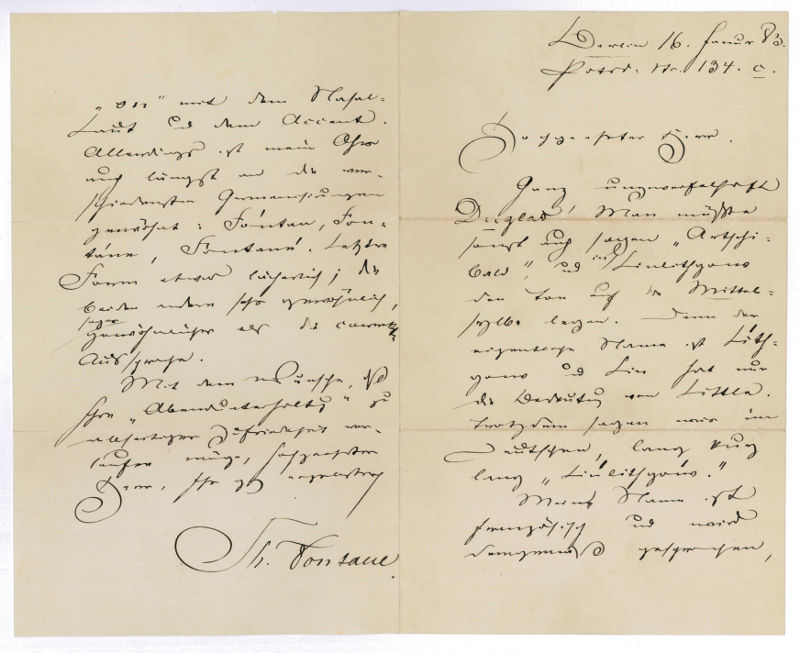

Der klamme Mieter ist der junge Theodor Fontane. Wir schreiben das Jahr 1851. Der freie Schriftsteller weiß nicht, wie er seine geräumige Wohnung in der Luisenstraße 35 bezahlen soll. „La bourse ou la vie! klagt der Mann, der vom Schreiben leben will. Geld oder Leben! Doch das Zeilengeld ist verdammt gering. Fontane jammert in feiner blassblauer Schrift auf acht Bögen „über das Buchhändlergesindel“ und seinen „Dummkopf von Verleger“. Fontane ballt schriftlich die Faust: „Ich bin fest entschlossen, mich nicht zu verkaufen.“

Theodor Fontane weiß nicht, wie er seine Miete zahlen soll. „Sie wissen, dass ich nicht über Krösusschätze verfüge.“

Not macht erfinderisch. Stets knapp bei Kasse suchte Fontane bei seinen Recherche-Reisen später vorzugsweise wohlhabende Adelshäuser und Offiziersfamilien auf. Die Mahlzeiten waren dort üppiger, der Wein süffiger, die Konversationen angenehmer. Dennoch hat Fontane mit seinen Wanderungen rund um das aufstrebende Berlin ein literarisches Denkmal gesetzt. Er schreibt über Glanz und Elend des Adels und die märkische Streusandbüchse. Vor ihm hatte die flache Landschaft einfach nur „als uninteressant, öde und hässlich gegolten“, notierte 1990 Günter de Bruyn.

Heinrich von Kleist, selbst ein Brandenburger, hatte in einem Brief über seine sandige Heimat die Vermutung geäußert, ihr Gestalter sei über die Arbeit an ihr eingeschlummert. Der Franzose Marie-Henri Beyle besser bekannt als Stendal hatte es als unsinnig empfunden, Städte wie Berlin oder Potsdam in solcher Einöde zu gründen. Für Friedrich von Cölln war die Mark die Sandwüste Arabiens, und Jean Paul verglich sie mit der Sahara, fügte aber hinzu: Immerhin Oasen darin!

Kunst, wo man sie nicht vermutet. Im Oderbruch, Brandenburg. Das Bild ist von Lothar Maertins. Das Foto von Nick Becker.

Dass die Sandwüsten den Geist eintrocknen ließen, meinte auch Gottfried Keller. Doch als Fontanes ‚Wanderungen‘ zum Allgemeingut wurden, war es mit diesen Vorurteilen vorbei. Um die ruhige Schönheit märkischer Landschaft würdigen zu können, muss der Reisende, wie der Dichterfürst erklärte, Vorurteile vergessen und falsche Vergleiche unterlassen können. Er darf nicht „grobe Effekte wie Gletscher oder Meeresstürme“ verlangen, sondern muss „einen feineren, empfindsameren Natursinn“ entwickeln.

Der Erfolg kam mit sechzig, im Zenit seines Lebens. Nun konnte er vom Schreiben leben. Die Geldsorgen waren verschwunden, dafür quälten ihn jetzt die Zipperlein des Alters. Was Glück sei, wurde er einmal gefragt. „Eine Grießsuppe, eine Schlafstelle und keine körperlichen Schmerzen – das ist schon viel“ So viel Bescheidenheit. Was will man mehr?

Der achtseitige Original-Brief des armen Poeten aus dem Jahre 1851 ist mittlerweile verkauft worden. Für 2.400 Euro. (entspricht ungefähr einer Monatsmiete in Berlin-Mitte)