Guten Morgen, Berlin

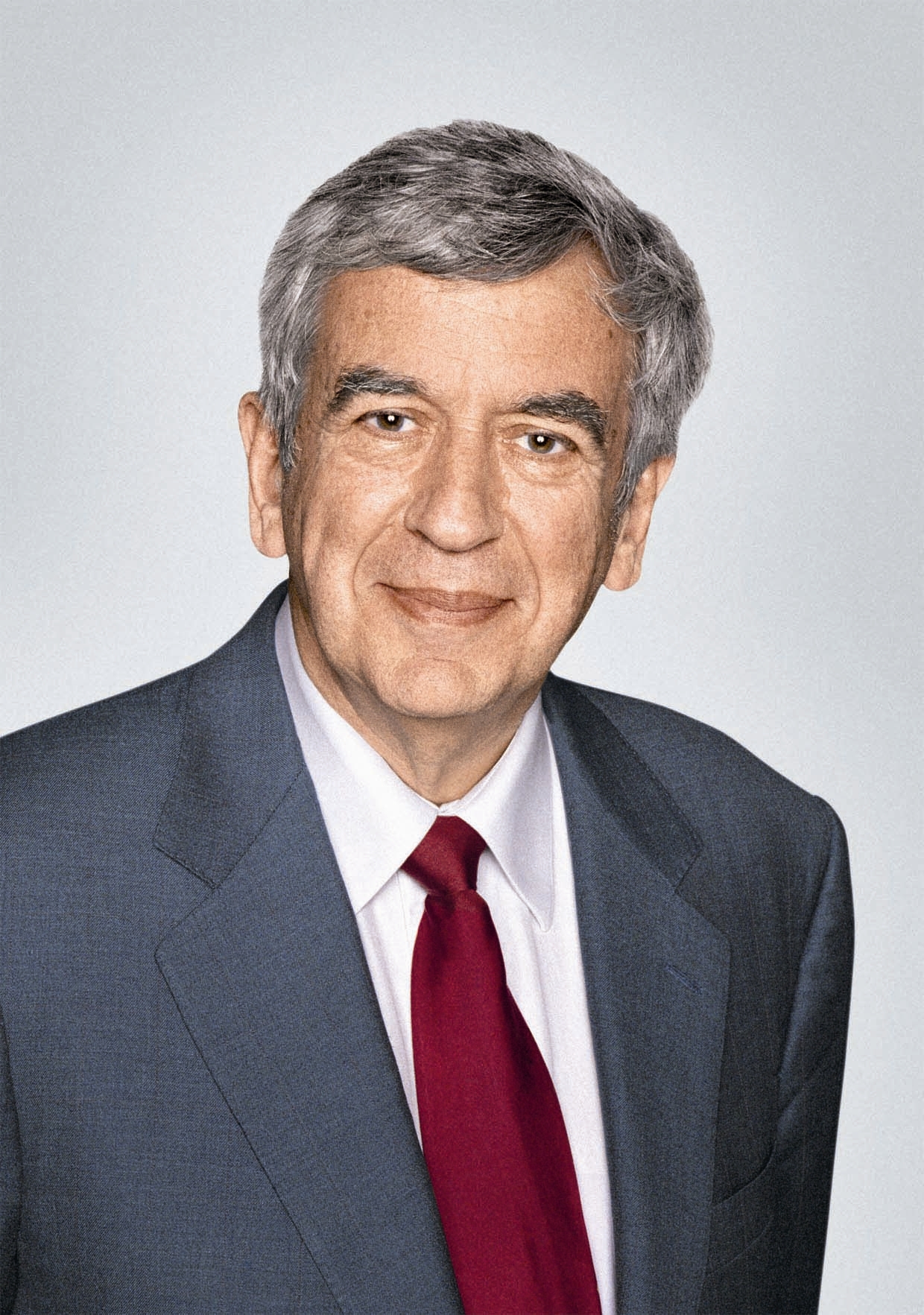

„Guten Morgen!“ Er grüßt freundlich, wünscht einen guten Tag und lächelt auf seinem Stammplatz am Berliner Savignyplatz. Einer der vielen Bettler in der Hauptstadt. Die Menschen eilen an ihm vorbei durch die Passage von oder zur S-Bahn. Ich bleibe stehen, frage endlich einmal, wie er heißt. Zu oft habe ich ihn schon gesehen, ab und zu eine Münze in den Blechnapf geworfen, um dann weiter zu hasten. Gefragt hatte ich ihn noch nie. Der Mann antwortet. „Ciprian!“ – Mmh. Wie? – „Ciprian. Schöner Name. Kommt in meiner Heimat häufig vor“, sagt der Mann auf der Decke.

Heimat? Wo das sei, frage ich nach. „Rumänien.“ Jeden Morgen grüßt er mich an der gleichen Stelle. Er ist da wie der Bäcker und der Kiosk nebenan mit seinen bunten Boulevard-Schlagzeilen. Ciprian hat wache offene Augen, die Hand bereit zum Gruß. Vor ihm eilen Menschen zur Arbeit, neben ihm liegt eine Krücke, hinter ihm ist ein feines katalanisches Delikatessengeschäft. Dessen Jalousien sind noch geschlossen. Meistens trägt Ciprian eine Pudelmütze und einen grünen dicken Parka, auch im August. In seiner Hand eine Tasse aus Blech. Sein Arbeitsgerät.

Ciprian mag Mitte vierzig sein, vielleicht auch jünger. Er ist schwer zu schätzen. Tatsächlich ist er Anfang dreißig, verrät er mir. Das Leben hat sein Gesicht gezeichnet. Der freundliche Mann vom Savignyplatz erzählt mir nun mit Händen und Füßen von Pitescht. Ich verstehe ihn nicht richtig. Ich google den Namen später. Es muss wohl Pitesti sein. Eine Provinzstadt mitten in der Walachei. 160.000 Einwohner. Ciprian schaut mich fragend an. „160 Kilometer von Bukarest entfernt. Kennst Du Bukarest –unsere Hauptstadt.“ Was ihn nach Berlin verschlagen hat, will er nicht sagen. Er winkt ab. Was zählt, dass er jetzt hier sei. Ciprian ist EU-Bürger. Wie ich. Und doch trennen uns Welten. Zum Abschied lächelt er – wie jeden Morgen und wünscht einen „Guten Tag!“