Morgentau

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute 16.07.2025

Claus Peymann ist tot

Einer der Großen des Theaters hat die Bühne verlassen

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 23.05.2024

Ein Provisorium wird 75

Stimmen zum Grundgesetz

////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat Kulturzeit 23.05.2024

75 Jahre Grundgesetz – Kulturzeit extra

Demokratiefördergesetz und Meinungsfreiheit

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 12.05.2024

Wer Tuba spielt, hat mehr vom Leben

Die Tuba ist Instrument des Jahres

////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF Mittagsmagazin 10.05.2024

Erfolgsgeschichten aus dem Osten (ab 01.31.53)

Union Berlin

////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF Volle Kanne 06.05.2024

Zu Gast bei Volle Kanne (ab ca. 10.05 Uhr)

Volle Kanne vom 6. Mai 2024

////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat Kulturzeit 18.04.2024

Happy Birthday!

Jean Ziegler – Der Kämpfer gegen Hunger wird Neunzig

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal Update 10.04.2024

Premiere: „I dance, but my heart is crying“

Dokumentarfilm lässt Musik jüdischer Künstler aufleben

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 28.03.2024

Ein fulminantes Buch von Halldor Gudmundsson

Island: „Im Schatten des Vulkans“

////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat Kulturzeit 28.03.2024

Lücken schließen – Neues Erinnerungsprojekt gestartet

Stolpertexte

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 20.03.2024

Das neue Buch von Katja Riemann

„Zeit der Zäune“: Am Schmerzpunkt der Welt

////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat Kulturzeit 20.02.2024

Die Generation der Vielen

Bye, Bye Babyboomer?

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Jounal 18.02.2024

20 Millionen Deutsche

Babyboomer – Generation der Vielen

////////////////////////////////////////////////////////////////////

heute.de 18.02.2024

Millionen Deutsche vor der Rente

Boomer: Generation Glücksfall oder Sündenbock?

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal Update 12.02.2024

Gerettete Kunstwerke

Europäische Malerei – von Odessa nach Berlin

////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat Kulturzeit 07.02.2024

Konsequenzen an der FU?

Jüdischer Student angegriffen

////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF-Morgenmagazin 07.02.2024

Antisemitismus an Hochschulen

Angriff gegen einen jüdischen Studenten

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 05.02.2024

Tatort: Berlin Rosenthaler Platz

Entsetzen nach Angriff auf jüdischen Studenten

////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat-Kulturzeit 18.01.2024

Szenische Lesung

„Correctiv“-Enthüllungen um AfD am Berliner Ensemble

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal Update 17.01.2024

„Das Geheimtreffen von Potsdam“

„Correctiv“-Enthüllung als szenische Lesung

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 11.01.2024

Georgi Demidows beeindruckender Gulag-Roman

Gefängnisroman: Der Idiot

////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat-Kulturzeit 10.01.2024

Endlich! Nach über einem halben Jahrhundert: Georgi Demidow

„Fone Kwas oder: Der Idiot“ (Gulag-Roman)

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 23.12.2023

Die Kinder der Holocaust-Überlebenden

Retraumatisierung: Berliner Juden in Angst

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 17.12.2023

Tucholsky-Museum in Rheinsberg

Bedrohte Kultur in Zeiten der Sparpolitik

////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat Kulturzeit 29.11.2023

Was geschieht 2024? Was kommt auf uns zu?

Rotstift für die Kultur

////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF Moma 28.11.2023

Solidaritätsabend für Israel

Konzert gegen das Schweigen

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 27.11.2023

Soli-Abend: „Gegen Antisemitismus“

Wie bricht man das Schweigen?

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 16.11.2023

Der Superstar der Romantik wird 250

Caspar David Friedrich: „Ein Maler mit Herz“

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 14.11.2023

Der 7. Oktober und seine Folgen

Geisel-Angehörige: Hoffen auf ein Wunder

////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF heute 11.11.2023

87 Jahre und kein bißchen leise

Ausstellung Wolf Biermann

////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat Kulturzeit 10.11.2023

Neue ostdeutsche Welle – Hoyer, Rabe, Gneuß

DDR anders erzählen

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute 28.10.2023

Das Radio wird 100

Es begann in der Dachkammer

///////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 27.10.2023

Happy Birthday

100 Jahre Radio

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 26.10.2023

Vera Politkowskaja und Jelena Kostjutschenko

Russland: Heimatliebe trotz Staatskritik

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 22.10.2023

Über 200 Geiseln in Hamas-Haft

Appell an Menschlichkeit: „Bring them home“

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 17.10.2023

Juden in Deutschland

Angst um Geiseln: Hilfe aus der Community

////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat-Kulturzeit 11.10.2023

„Im Namen der Deutschen“ – neue Studie, neues Buch

„NS-Vergangenheit Bundespräsidialamt“

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 05.10.2023

Wortkarg, aber auf dem Punkt

Literaturnobelpreis 2023 für Jon Fosse

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 18.09.2023

Wer mag Regen? Wer Schirach?

Der neue Schirach

////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat Kulturzeit 11.09.2023

Jetzt auch als Schauspieler

Ferdinand von Schirach „Regen“

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 06.09.2023

„Wie ein Lichtstrahl in der Finsternis“

Stimmen von Frauen im Krieg

///////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 28.08.2023

Facing North Korea

Kunst als Waffe – Sun Mu-Ausstellung in Berlin

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 20.08.2023

Verloren, verdrängt, vergessen

Das Schicksal der Wolfskinder

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 17.08.2023

Maueropfer von 1962

Eine Straße für Peter Fechter?

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute.de 01.08.2023

Trockenheit und Wassermangel

Liegt Berlin bald nicht mehr an der Spree?

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 29.07.2023

Vor 50 Jahren: Love and Peace auf dem Alex

Ost-Berlin: Weltfestspiele 1973

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 21.07.2023

Sommerloch–Geschichten – Der Löw´ist los

Suche nach Raubtier beendet

////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat-Kulturzeit 06.07.2023

Biermann museumsreif (XL-Fassung)

Ein deutscher Rebell – Wolf Biermann

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 05.07.2023

Wolf Biermann ist museumsreif

Biermann-Ausstellung im Deutschen Historischen Museum

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 22.06.2023

Was ist im Osten los?

AfD-Aufstieg als Weckruf

////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat Kulturzeit 21.06.2023

AfD-Umfragehoch. Warum?

Abgehängt? Politikverdrossenheit im Osten

////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat Kulturzeit 16.06.2023

Volksaufstand oder faschistischer Putschversuch?

Mit Stefan Wolle (ca. 12 Minuten)

Der Aufstand vom 17. Juni 1953

////////////////////////////////////////////////////////////////////

heute journal 15.06.2023

17. Juni 1953

Vor 70 Jahren: Volksaufstand in der DDR

////////////////////////////////////////////////////////////////////

heute journal 25.04.2023

Vor vierzig Jahren: Von der Weltsensation zur Riesen-Blamage

Hitler-Tagebücher kommen ins Bundesarchiv

////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF-Morgenmagazin 19.04.2023

Benjamin Stuckrad-Barre über Macht, MeToo und toxische Beziehungen

Noch wach? – Wirbel um neuen Roman

////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF-Mittagsmagazin 14.04.23

Die Welt des Mathias Döpfner II

Empörung um interne Springer-Kommunikation

////////////////////////////////////////////////////////////////////

heute 13.04.2023

Die Welt des Mathias Döpfner

Brisante Chats von Springer-Chef aufgetaucht

////////////////////////////////////////////////////////////////////

heute journal 12.04.2023

Der Fall Domaschk

Tod in Stasi-Haft

////////////////////////////////////////////////////////////////////

heute journal 10.04.2023

„Wir haben keine Lösung. Wir haben Lieder.“

Element of Crime-Album – „Morgens um Vier“

////////////////////////////////////////////////////////////////////

heute journal 02.04.2023

Happy Birthday – ein Grund zum Feiern?

60 Jahre: Das ZDF in der Kritik

////////////////////////////////////////////////////////////////////

heute journal 27.02.2023

90 Jahre Reichstagsbrand

Wer steckte hinter dem Reichstagsbrand 1933?

////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat Kulturzeit 27.02.2023

Reichstagsbrand 1933

Neues zum Reichstagsbrand vor 90 Jahren

///////////////////////////////////////////////////////////////////

heute journal update 24.02.2023

Mit Panzern Frieden schaffen?

Botschaft vor der Russischen Botschaft

////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF-Mittagsmagazin 15.02.2023

Bau auf, bau auf – Neues im Osten

Zukunftszentrum für Deutsche Einheit

////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat-Kulturzeit 10.02.23

Über „destruktive Macht“

Schwarzbuch Putin

////////////////////////////////////////////////////////////////////

heute journal 02.02.2023

80 Jahre nach Stalingrad

Die Weltkriegsrhetorik russischer Propaganda

////////////////////////////////////////////////////////////////////

heute journal 23.01.2023

Zwischen Welten – Der neue Roman von Juli Zeh und Simon Urban

Zwei Welten im Gespräch

////////////////////////////////////////////////////////////////////

heute journal 06.01.2023

Hier reden die Menschen aus Berlin-Neukölln

Neukölln nach der Silvesternacht

////////////////////////////////////////////////////////////////////

heute journal 21.12.2022

Suppenküche Pankow – eine Berliner Institution

Wenn die Glocke läutet: Essensausgabe

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 16.12.2022

Ein neuer Dokumentarfilm über unbeugsame Frauen

Deutschlandpremiere „Oh, Sister“

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 11.12.2022

Pay what you can – Erst erleben, dann zahlen

Neue Theater-Eintrittsmodelle

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 09.12.2022

Urgestein des ZDF – ein Nachruf

ZDF-Moderator Ruprecht Eser gestorben

////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat Kulturzeit 22.11.2022

Homes.S, das Vermächtnis des Ausnahmepianisten

Neue Musik von Esbjörn Svensson

////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF Morgenmagazin 15.11.2022

Sie waren jung, wild und romantisch

Die Rebellen von Jena

////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat Kulturzeit 14.11.2022

Andrea Wulfs neues Buch: „Fabelhafte Rebellen“

Die Rebellen von Jena

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute/Heute Journal 09.11.2022

Ein unabhängiger, unbequemer und unbeugsamer Mensch

Nachruf auf Werner Schulz

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 30.10.22

Mit Kartoffelbrei gegen Monet. Obszön oder sinnvoll?

Weltschätze oder Weltrettung?

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 16.10.2022

Vor der Frankfurter Buchmesse 2022 – Friedenspreise für Kriegstagebücher

Alternativen zum Krieg?

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 05.10.2022

„Ich war 19“ – „Berlin – Ecke Schönhauser“ – „Solo-Sunny“ – „Sommer vorm Balkon“

Wolfgang Kohlhaase tot

////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat Kulturzeit 05.10.2022

Einer, der Menschen zum Leuchten bringen konnte

Nachruf Wolfgang Kohlhaase

////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat Kulturzeit 26.09.2022

„Geschichten aus der Heimat“

Dmitry Glukhovsky und Russland

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 25.09.2022

„Geschichten aus der Heimat“

Kremlkritischer Autor Glukhovsky zum Krieg

////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF-Morgenmagazin 21.09.2022

ME/CFS – die unerforschte Krankheit

Hilfe beim chronischen Fatigue-Syndrom

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 11.09.2022

Über RBB, NDR und die Krise der öffentlich-rechtlichen Anstalten

Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 31.08.2022

Über einen tragischen Helden

Berlin und Michail Gorbatschow

//////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 28.08.2022

Mitten unter uns: Menschen am Limit

Mission Armutsbekämpfung

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal Update 22.08.2022

Zerschossenes Auto auf dem Kudamm

Kunst, Krieg und Kontroverse

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 15.08.2022

Über Boni, Dienstwagen und Beraterverträge

RBB: Schlesinger wurde abberufen

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 11.08.2022

Der Osten des Westens

Zonenrandgebiet

///////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute 08.08.2022

Reaktionen zum Fall Schlesinger

RBB-Intendantin zurückgetreten

///////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 04.08.2022

Sprengplatz in Flammen

Feuer und Explosionen im Berliner Grunewald

///////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF-Mittagsmagazin 23.05.2022

Ein Basketballclub geht neue Wege

Alba Berlin: Initiative „Sport vernetzt“

///////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 18.05.2022

Das neue „Kleine Grosz-Museum“ in Berlin

Chronist und Meistermaler von Babylon-Berlin

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF-Morgenmagazin 05.05.2022

Groszartiges Comeback eines verstoßenen Berliner Malers

Tankstelle wird Grosz-Museum

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 28.04.2022

Überleben in Theresienstadt

„Ich war nie nur eine KZ-Nummer“

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

heute.de 26.04.2022

Aufwühlende Botschaften entdeckt

Die geheimen SS-Zellen von Theresienstadt

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat-Kulturzeit 13.04.2022

Letzte Lebenszeichen im ehemaligen SS-Ghetto-Gefängnis entdeckt

Graffitis in Theresienstadt

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

heute.de 16.02.2022

Berlinale Premiere – Doku über die AfD

Kontroverse über „Eine deutsche Partei“

Mit Interview mit Regisseur Simon Brückner

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 02.02.2022

Hans-Erdmann Schönbeck: Ein Überlebender (Jahrgang 1922) erinnert sich

Von Tod und Elend – die Schlacht um Stalingrad

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 10.10.2021

Pleiten, Pech und Pannen

Typisch Berlin?

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 14.09.2021

Einzige Musikschule in Kabul in Gefahr

Von der Bühne ins Versteck: Musikerinnen in Afghanistan

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 05.09.2021

Der neue Sven Regener Roman Glitterschnitter

Herr Lehmann, mal wieder

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 19.08.2021

Kabul – City in the Wind

Afghanische Filmemacher in Gefahr

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 12.08.2021

Das deutsche Monstrum – eine ewige Wunde?

Wolf Biermann zum 60. Jahrestag des Mauerbaus

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 01.08.2021

Große Pläne für den Bug

Rügen: Mega-Projekt im Paradies

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 26.07.2021

Eine tradtionsreiche Straße wird umbenannt

Mohrenstraße in Berlin – Widerspruch kostet

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 20.07.2021

Die Tochter des Opfers, die Enkelin des Attentäters

Hitler-Attentat war richtig und wichtig

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal:update 13.07.2021

Wolf Biermann – Ein Rebell wird Staatsdichter

Liedermacher spendet Privatarchiv

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 21.06.2021

Von der Dorflinde in Kartitz zur Weltzeituhr am Alex

Erinnern an Flucht und Vertreibung

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat Kulturzeit 16.06.2021

Das neue Belarus-Buch von Olga Shparaga

Die Revolution hat ein weibliches Gesicht

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 19.05.2021

Wolfgang Borchert wird 100 – ein Grund zum Wiederentdecken!

Draußen und allein

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 09.05.2021

Sophie Scholl wird 100 – ein Grund zum Feiern!

Vom Hitlermädchen zur Heldin des Widerstands

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 27.04.2021

Verständnis der Kanzlerin für Frust – Reicht das?

Berliner Kultur auf Sparflamme

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal:update 23.04.2021

Alle noch ganz dicht? Über Protestvideos in der Pandemie

Kritik an Protest-Videos

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

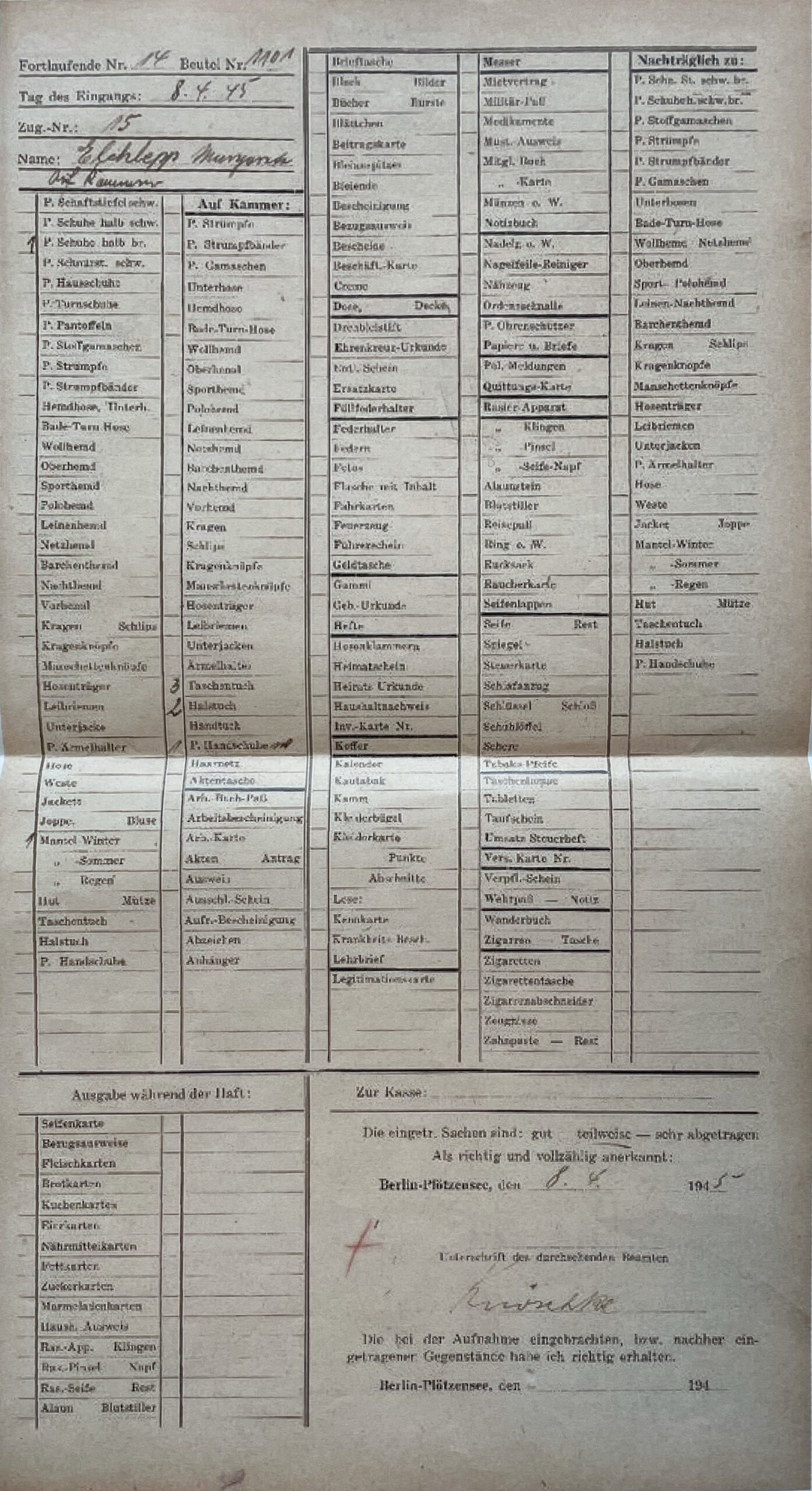

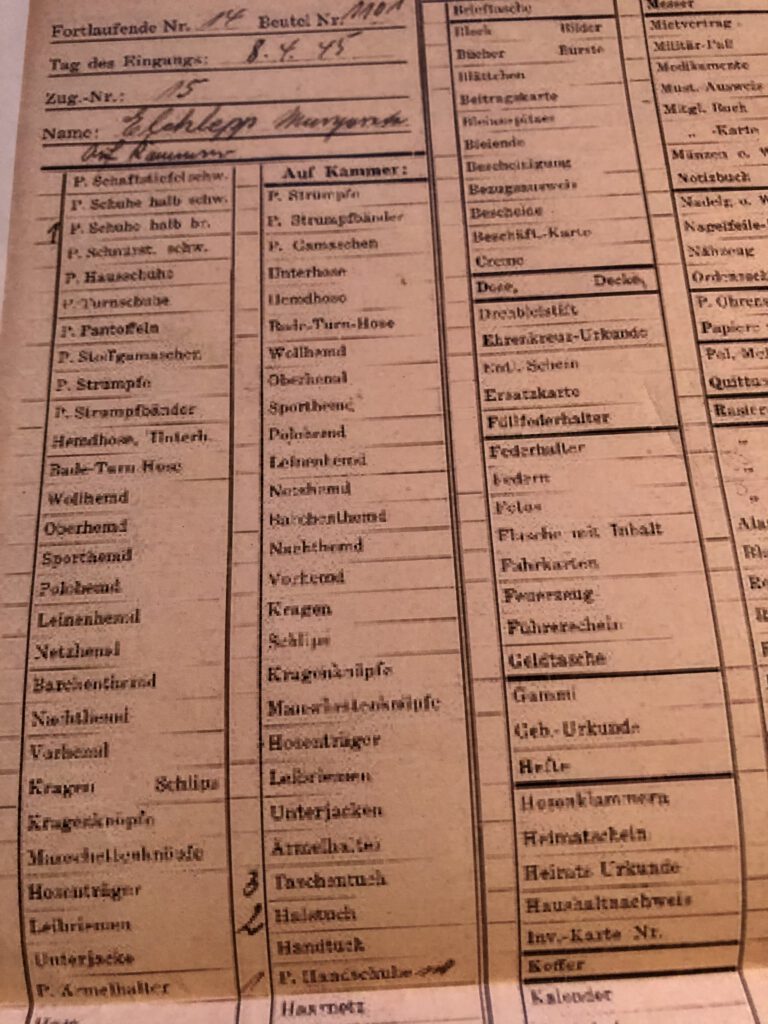

Heute Journal 07.04.2021

Berlin April 1945. Brot oder Leben?

Todesurteile nach „Brotaufstand“ von Rahnsdorf

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

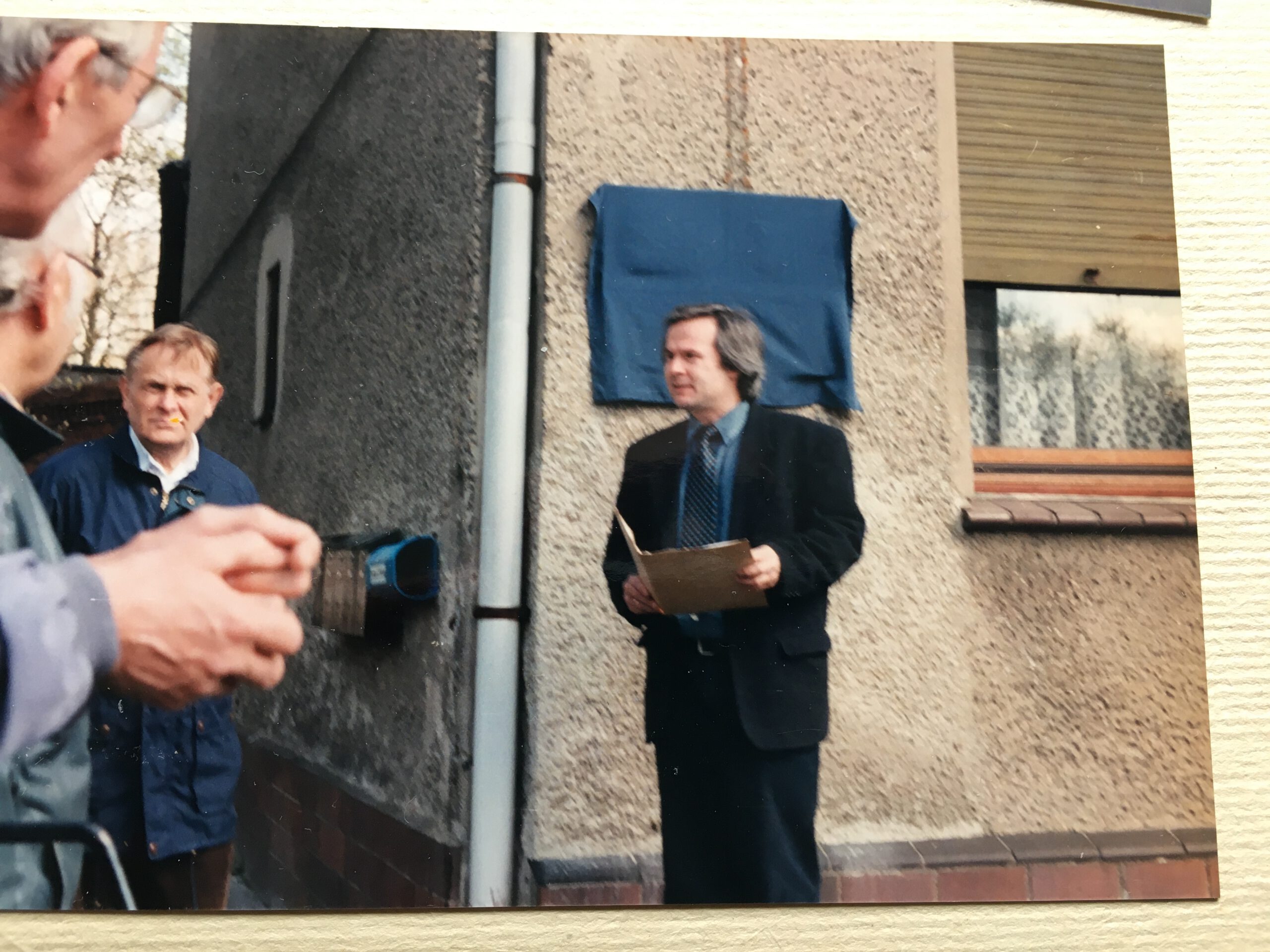

3Sat Kulturzeit 07.04.2021

Warum Margarete Elchlepp und Max Hilliges sterben mussten

Der Brotaufstand in Berlin-Rahnsdorf

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat Kulturzeit 22.03.2021

Berlin testet Romeo und Julia mit Publikum XXL

Testkonzert Philharmonie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 20.03.2021

Romeo und Julia im Testkonzert in der Philharmonie

Kultur-Neustart Berlin

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute.de 20.03.2021

Pilotprojekt Neustart Kultur

Wieder ein wenig Licht in der Großstadt

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 19.03.21

Berlin probiert Kultur mit Schnelltests

Endlich wieder Theater: Testweise

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute.de 12.03.2021

Ein Jahr Corona-Tagebuch des Fotografen Daniel Biskup

Lächeln, aber bitte mit Abstand

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

heute.de 08.03.2021

US-Vize Kamala Harris – „Der Wahrheit verpflichtet“

„Uns eint mehr als uns trennt“

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat Kulturzeit 12.02.2021

Erich Fried & Michael Kühnen: „Eine deutsche Freundschaft“

Der Dichter und der Neonazi

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 09.02.2021

Knapp ein Jahr staatlich verordneter Stillstand

Kultur sendet SOS

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 01.02.2021

Momentaufnahmen aus einem veränderten Land

Foto-Tagebuch der Corona-Krise

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

heute 25.01.2021

Schäuble: „Das Paradies hat eine neue Adresse“

Berlin: Staatsbibliothek wiedereröffnet

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Morgenmagazin 25.01.2021

Paradies für Bücher

Wiedereröffnung Staatsbliothek

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 18.01.2021

Ein Grund zum Feiern? Ein Grund zum Nachdenken

Vor 150 Jahren: Die Reichsgründung

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 04.01.2021

Friedrich Dürrenmatt: „Die Welt ist eine Irrenanstalt“

100 Jahre Provokateur Dürrenmatt

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

heute.de 02.01.2021

Als Abstand ein Fremdwort war – Berlins wilde Neunziger

Love-Parade – „Für fünf Minuten ein Star“

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat Kulturzeit 17.12.2020

Streitbar oder umstritten? – ein Porträt

Monika Maron

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal:update 10.12.2020

Alle Jahre wieder – Licht in die Dunkelheit

Chanukka 2020 in Berlin

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute.de 29.11.2020

Joe Bidens Autografie – „Versprich es mir“

Joe Bidens Versprechen

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal up:date 27.11.2020

Joy Denalane träumt von einer besseren Welt

„Soul is the truth“

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 13.11.2020

Was nun, armer Poet, arme Poetin?

Milliarden für die Kultur – wer bekommt wann und wie viel?

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

heute.de 08.11.2020

Joy Denalane bei Motown

„Soul is the truth“

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat Kulturzeit 16.10.20

Belarus vor dem Ultimatum – Verhaftungen gehen weiter

Olga Spharaga in Arrest

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF Morgenmagazin 09.10.2020

Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie die Philosophen

Wie Corona die Gesellschaft prägt

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF 17.09.2020

DDR-Grenzer erzählen – ZDF Doku 45 Minuten

„Am Todesstreifen“

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute.de 01.09.2020

„Antikriegstag“ 1. September

Vom Glück, 75 Jahre in Frieden zu leben

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 30.08.2020

Hermlins Impfstoff in Zeiten der Pandemie

Mit Swing gegen Corona

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 18.08.2020

Neustart am Jüdischen Museum Berlin

Jüdische Geschichte und Gegenwart

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF-Dokumentation 2020 45 Minuten

Am Todesstreifen – DDR-Grenzer erzählen

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 13.08.2020

Ex-Leutnant der Grenztruppen: „Ich hätte geschossen“

Ein Grenzschützer erinnert sich

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 28.07.2020

Ein Märchenschloss mitten in Brandenburg

Ein Wunder für Gentzrode?

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 17.07.2020

75 Jahre Potsdamer Konferenz

Joy Hunter – Churchills Sekretärin

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Phoenix 12.07.2020

Die Weltzeituhr am Berliner Alexanderplatz

So tickt der Alex

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF-Moma 30.06.2020

Inselkind Susanne Matthiessen über die „Wilden Siebziger“

Die Goldenen Jahre auf Sylt

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat-Kulturzeit 22.06.2020

In Erinnerung an Jürgen Holtz (1932-2020)

Jürgen Holtz in „Galileo Galilei“

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 21.06.2020

Die Welt des Dioramen-Malers Uwe Thürnau

Natur als Vorbild

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat-Kulturzeit 20.05.20

Hannah Arendt über die „Banalität des Bösen“ (XL-Version)

Hannah Arendt-Ausstellung im DHM

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 11.05.2020

„Denken ohne Geländer“ – wie geht das?

Hannah Arendt-Ausstellung in Berlin

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 08.05.2020

Als die Russen kamen – Berlin im Mai 1945

Zeitzeugen erzählen ihr Kriegsende

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDFHeute 01.05.2020

75 Jahre Kriegsende in Berlin – Zeitzeugen erinnern sich

Grießbrei von den Russen

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3-Sat Kulturzeit 02.04.2020

April 1945 – Als die Stadt Nordhausen in Thüringen unterging

Erinnern an den Bombenkrieg im Harz

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 02.03.2020

Marc-Uwe Kling: Kreuzberger Kleinkünstler macht großes Kino

Kling und das Känguru

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF heuteXpress 24.02.20

Bernhard Pörksen und Friedemann Schulz von Thun über den Dialog in Gesellschaft und Politik

„Die Kunst des Miteinander-Redens“

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 13.02.2020

Dresden, Nordhausen, Wesel uva.

Bombenkrieg – 75 Jahre danach

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF 04.10.2019

Berlin-Alexanderplatz

So tickt der Alex – 50 Jahre Berliner Weltzeituhr

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 18.07.2019

Sophie von Bechtolsheim – die Stauffenberg-Enkelin

„Es war eine Gewissensentscheidung“

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3-Sat Kulturzeit 03.07.2019

Sophie von Bechtolsheim „Mein Großvater war kein Attentäter“

Stauffenberg – Vorbild oder Verräter?

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3-Sat Kulturzeit 24.06.2019

Geheime Botschaften aus dem Ghetto – XL-Version

Zeichnungen aus Theresienstadt

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 16.06.2019

Spurensuche in der Mansarde L237 in Theresienstadt

Vier Jungs aus der Dachkammer

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF Morgenmagazin 04.06.2019

Mehr als Öl, Lachs und Krimis – Gastland Norwegen auf der Frankfurter Buchmesse

Besuch bei Norwegens Autoren

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF Heute Journal 29.05.2019

„Ich war der letzte Bürger der DDR“

Roberto – Honeckers Enkel

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Norwegisches Fernsehen NRK-TV 23.05.2019

Deutsche Journalisten in Norwegen (auf norwegisch/englisch)

Lars Mytting – Glocken von Ringebo

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat Kulturzeit 11.04.2019

Ian Kershaw erklärt Europa seit 1950

Achterbahn

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 09.04.2019

Europa? Was war, was ist, was wird?

Kershaws „Achterbahn“

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 02.04.2019

* / _ ?! Neusprech! – Akt der Fairness oder Unfug?

Richtig Gendern

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 20.03.2019

Gastland auf der Leipziger Buchmesse 2019

Überraschendes Tschechien

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 09.03.2019

Next Generation am Gorki-Theater

Witze über den Holocaust. Geht das?

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat Kulturzeit 11.02.2019

Berlinale 2019 – ein Film, eine Lehrstunde

„Das Geheimarchiv in Warschau“

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 10.02.2019

„Die Kunst ist die Tochter der Freiheit“

Kulturkampf: Streit ums Theater

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat Kulturzeit 21.01.2019

Castorf: Sechs Stunden Brecht mit Holtz

Galileo Galiei am BE

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 14.01.2019

Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht

100 Jahre Revolution

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 28.12.2018

„Versöhung ist möglich“

Amos Oz – Patriot und Friedensaktivist

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 15.12.2018

Leander Haußmann inszeniert an der Volksbühne

Ein Hoch auf die Staatssicherheit!

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 21.11.2018

60 Jahre alt und und kein bisschen angestaubt – Max Frisch am Berliner Jugendtheater Parkaue

Biedermann und Brandstifter

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 02.11.2018

Sophie Hunger auf großer Tour

Schweizer Sängerin erobert Berlin

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 30.10.2018

Vor hundert Jahren: Kaiser Wilhelm II auf der Flucht

Ende von Preußens Glanz und Gloria

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 25.10.2018

Auktion für das neue Exilmuseum

Kunstsammlung unter dem Hammer

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 12.10.2018

Die alternative Antwort zum Desaster mit dem offiziellen Nobelpreiskomitee

Literaturpreis für Maryse Condé

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 11.10.2018

Gastland Georgien

Was wissen Sie über Georgien?

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 10.10.2018

„I´m on the same page“

Menschenrechte auf Frankfurter Buchmesse

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 09.10.2018

Hohenschönhausen statt Kreuzberg

Neuer Kunst Hotspot Hohenschönhausen

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 29.09.2018

Wie wollen wir in zehn Jahren leben? Let them eat money.

Welche Zukunft? Projekt am Deutschen Theater

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 26.09.2018

Top oder flop? Glücksfall oder Reinfall?

Bewegte Zeiten – Die Bilanz der 68er

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF-Dokumentation 26.09.2018

Eine Generation – vier Wege

Die 68er – Wir waren die Zukunft

45 Minuten

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF-Frontal 21 11.09.2018

„Warum ich Nazi wurde“

Historisches Preisausschreiben 1934

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat Kulturzeit 22.08.18

Andreas Dresens Antwort auf „Das Leben der andereren“

Gundermann

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 13.08.2018

Gerhard Gundi Gundermann

Der rockende Baggerfahrer

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 01.08.2018

Eine Jahrhundertgeschichte – Ein Leben wie ein langer Kinofilm

Filmlegende Atze Brauner wird 100

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat Kulturzeit 19.07.18

XXL-Fassung über den „Boss“ in Ost-Berlin

30 Jahre Bruce Springsteen in Berlin

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF Heute Journal 18.07.18

Born in the USA – ein Hauch von Woodstock in Weißensee

1988: Bruce Springsteen in der DDR

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF Heute Journal 10.07.18

Freilassung der Witwe des Friedensnobelpreisträgers

Liu Xia: Nach acht Jahren in Freiheit

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF Morgenmagazin 11.04.18

Gretchen Dutschke und die drei Schüsse

Vor 50 Jahren: Attentat auf Rudi Dutschke

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF Heute Journal 09.04.18

50. Jahrestag Dutschke-Attentat

Drei Schüsse auf Rudi Dutschke

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF Hallo Deutschland 09.04.18

Was waren die 68er?

50 Jahrestag Dutschke-Attentat

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF Heute Journal 16.03.18

Rumänien heute

Unsere Utopie ist Normalität

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF Heute Journal 14.03.18

Die Sorgen einer wohlhabenden Stadt – was tun?

Integration in Heilbronn

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF 14.03.18

„Diamanten im Müll“ – Rumänien auf der Leipziger Buchmesse

Gastland Rumänien

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF 04.03.2018

Große Koalition und das Land: Vor Ort in Witzin und Heilbronn

Wenn nicht hier, wo dann

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 18.02.2018

Vienam-Kongress 1968

Der Traum von der Revolution

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 22.12.17

Was tun, wenn Jude wieder ein Schimpfwort wird

Berliner Initiativen gegen Antisemitsmus

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 16.12.2017

Kreuzberg im Wandel

Hotel scheucht Kreuzberg auf

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 12.11.2017

Neues aus dem Berliner Untergrund

Artist Homes: Kunst im Nazi-Bunker

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 02.11.2017

Was ist aus dem „Nazi-Schatz“ geworden?

Gurlitt-Schau: Kunst mit Schatten

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 30.10.2017

„Wir sind alle Bettler nur“

Bilanz Luther-Jahr 2017

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat Kulturzeit 17.10.2017

Dichtertreffen in Waischenfeld

50 Jahre „Gruppe 47“

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 14.10.2017

Mythos Gruppe 47 – was ist geblieben?

Klassentreffen der Literaten

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Morgenmagazin 14.09.2017

Was gibt es Neues in der Kunst?

Art Week Berlin 2017

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 10.09.2017

Chris Dercon will das Theater verändern

Neustart an der Volksbühne

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 08.09.2017

Über die Stadt der Zukunft

60 Jahre Hansa-Viertel

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute.de 03.09.2017

Staatsoper Berlin, Elbphilharmonie oder Kölner Oper

Baustelle Bühne: Warum Sanierungen so teuer sind

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 14.08.2017

Der Vietnamkrieg aus einer neuen Sicht

Der Sympathisant

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 18.07.2017

Wer wird Erich Mielkes Nachmieter?

Die Zukunft der Stasi-Zentrale

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 17.07.2017

Wie heiß wird der Sommer 2100?

Klimawandel in Berlin

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 10.07.2017

„Erinnern ist meine Verpflichtung“

Peter Härtling Nachruf

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 29.06.17

Sonderausstellung im Martin Gropius-Bau in Berlin

Kafka – der ganze Prozess

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 24.06.2017

Was bewegt junge Menschen in Parteien ihr Glück zu versuchen?

Jugend macht Politik

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute+ 21.06.2017

Can Dündar über das türkisches Gefängnis Silivri und seinen Kollegen Deniz Yücel

Freiheit ist ein seltsames Ding

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 20.06.2017

Youn Sun Nah mit magischen Momenten

Stimmwunder aus Südkorea

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 13.06.2017

Streit um das neue Urheberrechtsgesetz

Verleger fürchten Verluste

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 25.05.2017

Obama, Merkel und die Jugend

Obama beim Kirchentag

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 24.05.2017

Kirchentag, Sicherheit und AfD

Hohe Sicherheit für Kirchentag

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 11.05.2017

Wie viel Wehrmacht steckt in der Bundeswehr?

Traditionspflege in der Bundeswehr

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Kulturzeit 11.05.2017

Schlöndorffs persönlichster Film – der Beitrag in XXL-Fassung

Rückkehr nach Montauk

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 06.05.2017

Max Frisch, Volker Schlöndorff und die ewige Sehnsucht

Rückkehr nach Montauk

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 11.04.2017

Wer ist dieser Martin Luther?

Der Luther-Effekt

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 06.04.2017

Das Attentat von Karlsruhe vom 07.04.1977 – wer waren die Täter?

Bubacks Ermordung bleibt ein Rätsel

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDFinfo 02.04.2017 – 20.15 Uhr

Eine Recherche 40 Jahre nach dem Attentat von Karlsruhe – 45 Minuten

Wer erschoss Siegfried Buback?

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF Morgenmagazin 31.03.2017

Ein Fall zwischen Staatsräson und historischer Wahrheit

Wer erschoss Siegfried Buback?

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 04.03.2017

Berlins neues Wohnzimmer für gute Musik

Eröffnung Pierre Boulez-Saal

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 03.03.2017

Ein europäisches Jazz-Talent am Bass

Kinga Glyk

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 02.03.2017

Wo ist der Turm der blauen Pferde?

Franz Marc: Vermisst

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 12.02.2017

Ist Frank-Walter Steinmeier der richtige Mann?

Wahl des Bundespräsidenten

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Kulturzeit, 12.01.2017

Kann Andrej Holm im Amt bleiben? Eine Debatte vom Prenzlauer Berg

Staatssekretär Holm

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal, 12.01.2017

Stasi-Offizierschüler, Gentrifizierungsgegner, Staatssekretär

Der Fall Holm

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal, 21.12.2016

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt

Berlin trotzt dem Terror

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Kulturzeit, 15.12.2016

„Lasst uns reden“ – Künstler, Positionen und Populismus

Theaterstreit über Umgang mit AfD

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 13.12.2016

Erfinder, Unternehmer, Familienmensch

Werner von Siemens zum 200. Geburtstag

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 12.12.2016

Kaiser Willhelm oder „Einheitswippe“

Der Streit um das Berliner Freiheits- und Einheitsdenkmal

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

heute.de 15.11.2016

Wolf Biermann -Warte nicht auf bessere Zeiten

„80 – und kein bisschen leise“

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat Kulturzeit 28.10.2016

Vom Waisenkind in Senegal zum Bundestagsabgeordneten

Die Geschichte des Karamba Diaby

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 21.10.2016

Der vergessene Journalist Konrad Heiden

Hitlers erster Feind

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 03.09.2016

Eine deutsche Familie nimmt einen Syrer auf – ein Tagebuch

Unter einem Dach

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute+ 16.08.2016

Erste Fahrt des Wünschewagens – ein Projekt des ASB

Unterwegs zum letzten Wunsch

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 01.08.2016

Oliver Hilmes Buch „Berlin 1936“

Hinter den Kulissen von Hitlers Olympia

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 28.07.2016

Stararchitekt Hans Kollhoff über die Berliner Piefigkeit

Bausünden in der Hauptstadt

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat Kulturzeit 20.07.2016

Sven Petry und Ludger Sauerborn über den Riss in der Gesellschaft

Wenn die AfD Familien spaltet

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 9. 06. 2016

Der Dokumentarfilm „Parchim International“

Große Vision für kleines Parchim – Chinese plant Dubai 2.0

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 20.05.2016

„Immer bunter“ – Die Einwanderung eine Erfolgsgeschichte?

Bunte Republik Deutschland – Einwanderung ins Museum

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 12.05.2016

Jan Böhmermann und die Folgen

Böhmermanns Comeback

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 04.03.2016

Die Affäre Schiwago

Schiwago – Das verbotene Buch

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 22.12.2015

Die Sorgen der „kleinen Leute“

Arm trotz Arbeit

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 14.12.2015

Zerbricht Europa?

Europa rückt nach rechts

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat-Kulturzeit 09.12.2015

Flüchtlinge als Museumsführer

Museums-Scouts

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 27.11.2015

Mit Kunst gegen Terror?

Schaubühne in Paris

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 20.11.2015

Kann Integration gelingen?

Neukölln vor großer Integrationsaufgabe

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 08.10.2015

Höchste Auszeichnung für eine beharrliche Frau

Literatur-Nobelpreis für Swetlana Alexijewitsch

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDFinfo. 27.09.2015

Zweite Heimat – wie die Einheit Deutschland veränderte. 45 Min.

Zweite Heimat

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat Kulturzeit 10.09.2015

Stalin – eine Biographie von Oleg Chlewnjuk

Stalin – gestern und heute

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 20.08.2015

Egon Bahr – ein Lebensbild

Egon Bahr – Freiheit ist nicht alles, aber…

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Kulturzeit 3Sat 31.07.2015

Deutsche Willkommenskultur 1945

Rupert Neudeck über Flüchtlinge damals und heute

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 28.07.2015

Einmal Flüchtling, immer Flüchtling?

Das Pack aus dem Osten

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 22.07.2015

Alt, arm, arbeitslos, ausländerfeindlich … aussichtlos?

Anklam und der Traum vom Fliegen

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 17.07.2015

Das große Comeback der Harper Lee

Harper Lee

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 15.07.2015

Das geplante Kulturgutschutzgesetz – Enteignung oder Schutz?

Kulturgutschutzgesetz

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 16.06.2015

Wer ist der neue Berliner Schlossherr Neil MacGregor?

Nationalpreis für MacGregor

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heute Journal 12.06.2015

Nachrichten aus dem Ghetto – Ein Dachboden in Theresienstadt

Dachboden Theresienstadt

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3Sat Kulturzeit – 5. Mai 2015

Neil MacGregor neuer Gründungsintendant des Berliner Humboldt-Forums

Neil MacGregor

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF Heute Journal 23.04.2015

„Chris Dercon: der neue Volksbühne-Chef“

Chris Dercon Volksbühne

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF Heute Journal 18.04.2015

„Als die Soldaten kamen“ – Frauen als Kriegsbeute

Als die Soldaten kamen

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF Heute Journal 13.04.2015

Freunde und Gegner über Günter Grass

Stimmen zum Tod von Günter Grass

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Das Blaue Sofa 2015 19.03.2015

Best of Leipzig – u.a. mit dem letzten TV-Interview mit Günter Grass

Blaues Sofa 2015 ZDF 19.03.2015

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF Heute Journal. 27.02.2015

Jüdischer Alltag – Über Antisemitismus und die Kippa

Antisemitismus im Alltag ZDF Heute Journal 27.02.2015

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZDF Heute Journal. 21.02.2015

Der Untergang von Demmin

Selbstmord im Dritten Reich. ZDF Heute Journal. 2015

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Blick in den Rückspiegel

ZDFinfo. 9. November 2014. 45 Minuten

„Die Letzte Truppe und der Fall der Mauer“

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Helmut Schmidt – „Mehr Verantwortung“. 15 Minuten. 2010.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ARD. 1992. 30 Minuten.

„Die Glatzen von Spremberg“