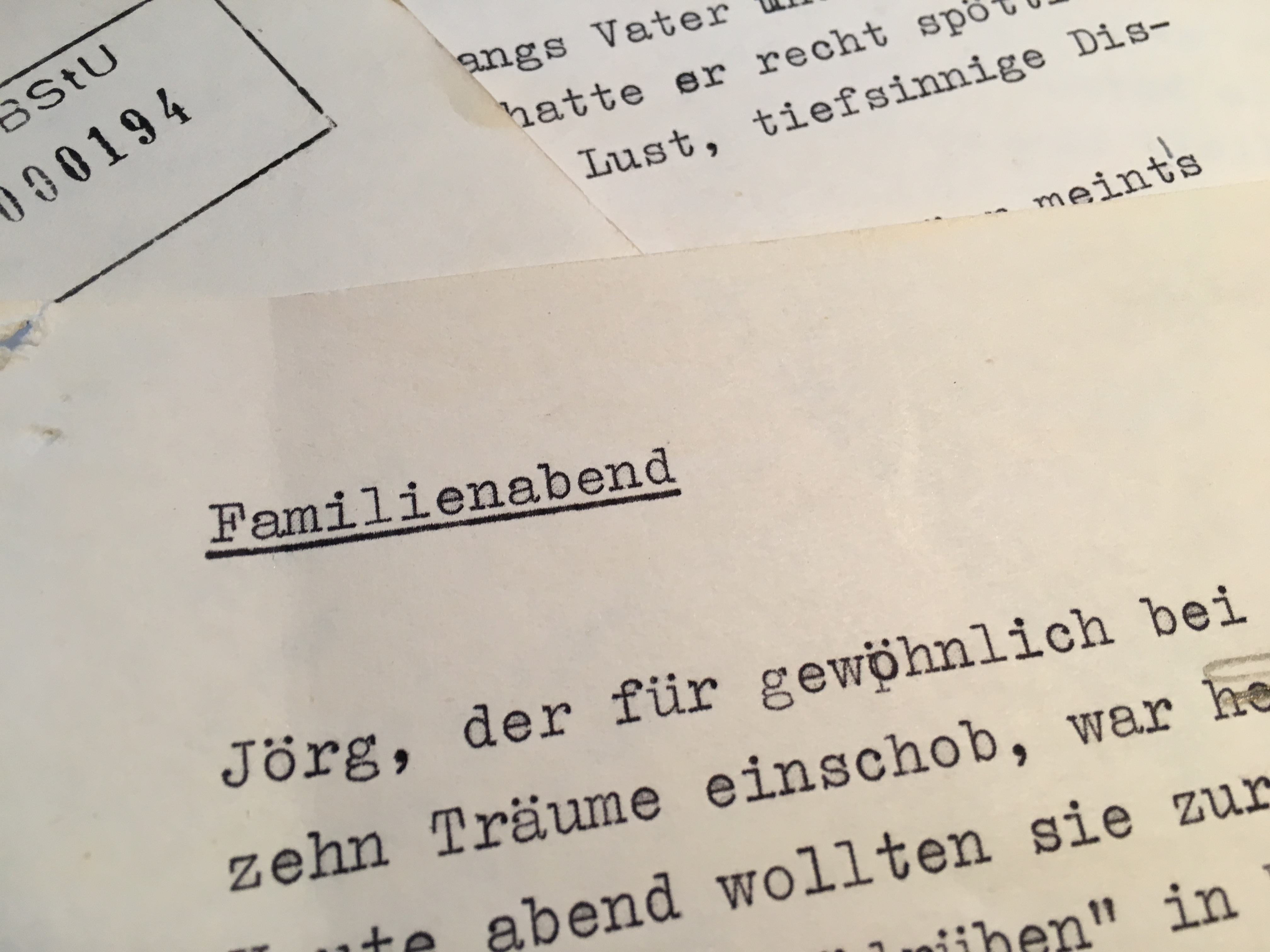

„Familienabend“ – Teil 2

Folge 2:

„Ich gehe gerne zur Arbeit“, murmelte Jörgs Opa. Ich kann Dich schon verstehen“, sagte Karin, „nicht nur weil Dein Vater Kommunist war, denkst Du so. Ich freue mich genauso wenig wie Du, wenn Kapitalisten auf Knochen der Arbeiter reicher und reicher werden. Aber Du siehst doch, dass es dort besser funktioniert. Natürlich müssen die Arbeiter starke Gewerkschaften haben, sonst macht man mit ihnen, was man will. In de Punkt gebe ich sogar den Klassikern des Marxismus-Leninismus recht, dass die einzige Waffe der Arbeiter ihre Organisation ist.“

„Mein Gott, wir haben doch auch etwas geschafft!“ schimpfte der Opa. „Ja auch, aber eben weniger. Obwohl wir hier nicht fauler sind als drüben die Leute. Was denkst Du den denn, warum wir nicht mal nach dem Westen Können? Ich glaube kaum, dass Dein Vater sich hätte träumen lassen“, hielt ihm Wolfgang entgegen.

„Ich koche mal `nen Kaffee – aus dem Westen – für uns alle.“ Mit diesen Worten erhob sich Wolfgangs Vater und ging in die Küche. Dieses „aus dem Westen“ hatte er recht spöttisch in die Länge gezogen. Er hatte keine Lust, tiefsinnige Diskussionen mitzumachen. „Ach, lasst uns in Ruhe“, bat Wolfgangs Mutter. „Er meint`s ehrlich. Der ist zu alt, um sich noch zu ändern. Ein bisschen sieht er seinen Irrtum schon ein – wenn wir nicht alleine sind. Mir zuliebe würde er sogar rüberziehen. Aber ich hänge eben auch zu sehr an allem hier.“

Karin wusste, was sie speziell meinte. Sie konnte dann ihre Söhne und Enkel nicht mehr so oft sehen, vor allem konnten sie dann nicht zu ihr. „Sag mal Mutter, Du siehst heute nicht gut aus, hast Du überhaupt richtig geschlafen?“ wollte Wolfgang wissen.

„Kaum. Die Doppelbettcoach, die Pauls Bruder im Wohnzimmer stehen hat, schafft mich jedesmal. Vor allem schnarcht Dein Vater meist entsetzlich. Hier höre ich das nicht, hier liegt jeder in seinem Zimmer. Aber dort! Was macht man nicht alles, um diese lumpigen dreißig Westmark zu bekommen. Wenigstens eine Nacht musst Du da geschlafen haben, das ist es ja. Vor allem ist es so deprimierend, erst stehst Du danach an und dann reichen sie Dir das, als wenn Du ihnen die Füße küssen müsstest. Vielleicht sind das gerade solche, die früher massenweise aus dem Osten rausgeschleppt haben! Ich weiß, wie das Karl gemacht hat. Der hat heute noch seinen Oststaubsauger. Wenn ich nicht so schon immer genug zittern würde bis wir endlich durch die Grenze sind, dann würde ich was auf die dreißig Piepen pfeifen und mir drüben unser Geld umtauschen. Aber ich kann`s einfach nicht, ich hab nicht die Nerven dazu.“

Wolfgangs Mutter stützte ihren Kopf mit der rechten Hand. Sie wirkte matt. Der Opa kam mit den Tassen ins Zimmer. Hinter ihm, total aufgeregt, stürzte Jörg auf seine `Großmutter zu. Er wollte ihr alle Bilder und Texte zeigen, die ihm besonders gut gefallen hatten. Und das waren so fast alle. Wolfgang und Karin versuchten, ihn zu beruhigen. Er war total aus dem Häuschen, dabei brauchte die Oma wirklich ihre Ruhe.

„Sollen wir lieber gehen?“, fragte Karin vorsichtig. „Nein, nein! Habe ich Euch zu viel vorgejammert?! Beeilte sich Wolfgangs Mutter zu sagen. Jörg bekam striktes Redeverbot. Er zog sich in eine Ecke zurück, um das Heft einmal zu lesen. Seine Ohren leuchteten rot.

Kurz danach kam Karins Schwiegervater mit dem „Westkaffee“. „Kaffee ist drüben auch wieder teurer geworden. Es wird überhaupt dauernd alles teurer. Aber unser sogenanntes Begrüßungsgeld bleibt in der gleichen Höhe. Die Regierung drüben hat im Prinzip auch nur fromme Worte übrig, denen ist das egal, ob wir oder Jüngere rüberkommen können. Genaugenommen sind wir denen nur lästig. Die sind zufrieden, dass es die Mauer gibt. Unsere Probleme interessieren die gar nicht. Statt auf Menschenrechtsverletzungen bei uns mit wirtschaftlichem Druck zu reagieren, da geben sie denen hier einen Kredit nach dem anderen. Damit unsere Herren hier und im Ausland genug repräsentieren können. Habt Ihr das gestern Abend im Fernsehen gesehen? Wolfgangs Mutter war über ihren Besuch im Westen gar nicht besonders froh. Nur, das bei ihren Enkelkindern zu gern einen Wunsch erfüllte.

„Da fällt mir ein, was ein Kollege neulich zu dem neuen Kredit der Bundesrepublik an uns gesagt hat.“ Karin musste lächeln, dann äffte sie eine knarrige Stimme nach. „Tja, schadet euch rar nichts, dass wir euch wieder einen Kredit gegeben haben. Nun ist der Geldsack, den ihr schleppen müsst, noch dicker und schwerer geworden, hä, hä!“

Fortsetzung folgt.

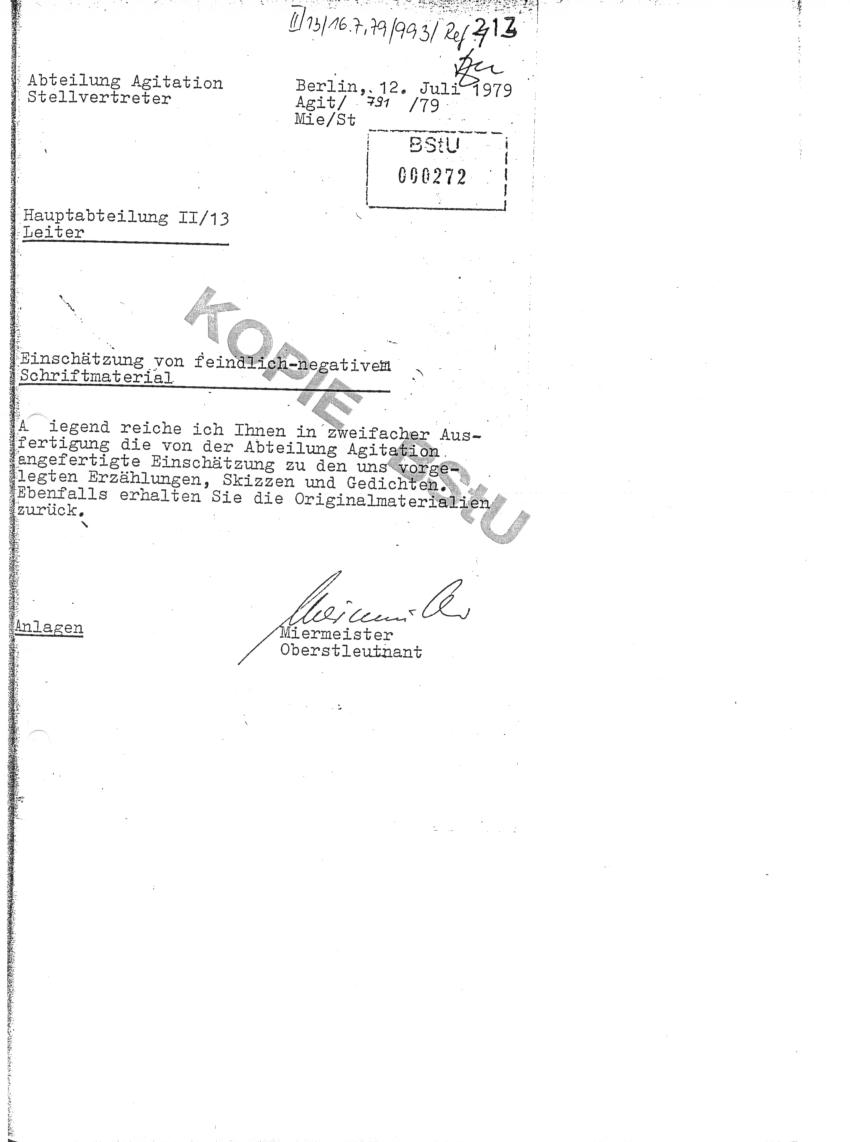

Familienabend von Wilma R. Dieser und 18 weitere Texte wurden 1978 vom MfS beschlagnahmt. Vierzig Jahre später werden sie auf dieser Website zum ersten Mal veröffentlicht.