Amour fou – Teil 2

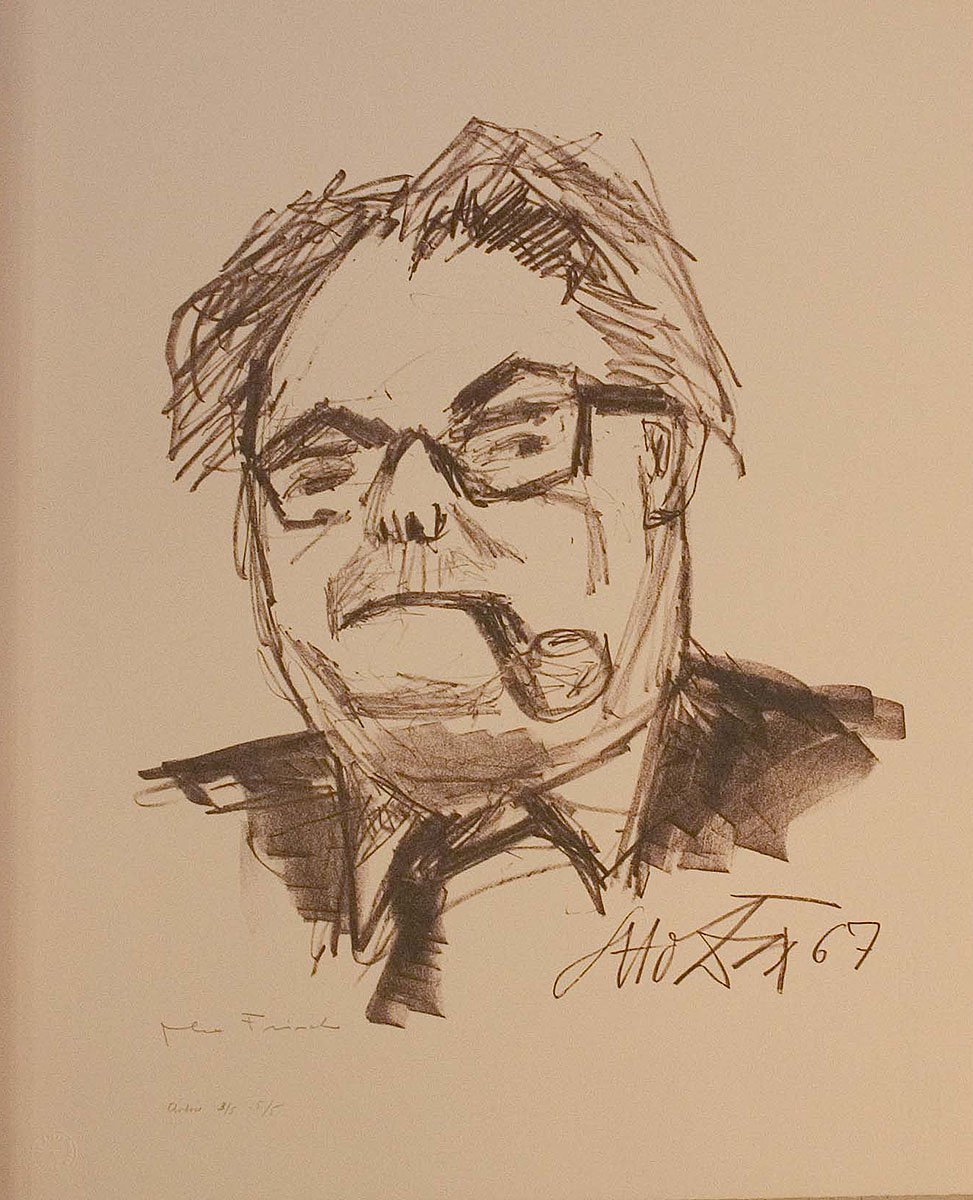

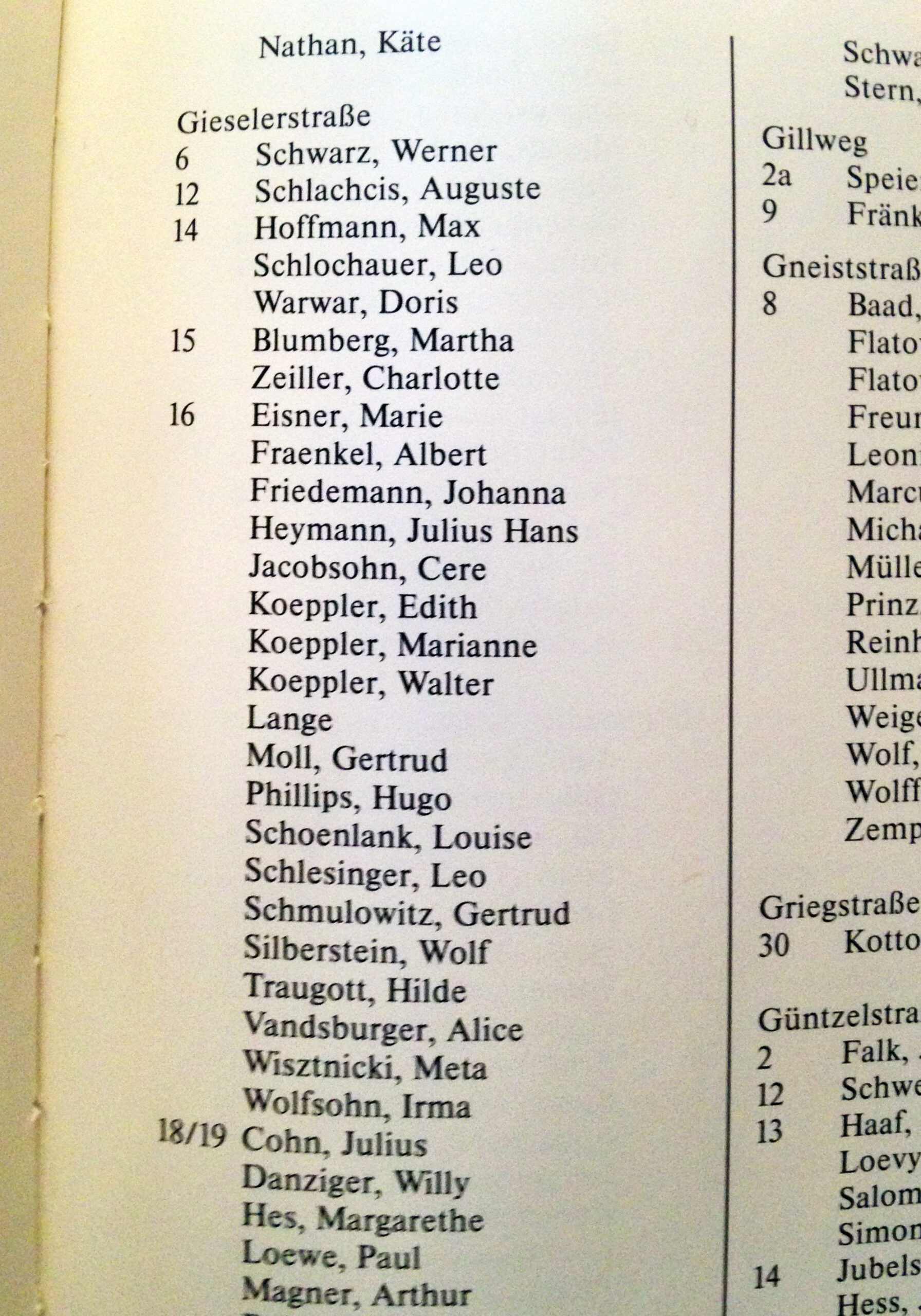

Zürich. 2011. Der Schweizer Literaturwissenschaftler Thomas Strässle öffnet mit zwei Schlüsseln ein Schließfach in einer Großbank. Im untersten Fach findet er Schachteln. In einer entdeckt er den Briefwechsel von Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Eine literarische Bombe. Das Dokument „einer Jahrhundertliebe“, titelt die ZEIT in ihrem Aufmacher. Es braucht weitere zehn Jahre, bis alle vorhandenen Briefe editiert und von den Angehörigen freigegeben werden. Der Briefwechsel ist im Verhältnis 2:1 zugunsten Bachmanns erhalten. Ingeborg Bachmann hatte in den sechziger Jahren viele Briefe von Max Frisch vernichtet. Nun ist bei Suhrkamp die Geschichte einer verrückten Liebe veröffentlicht worden. Titel: „Wir haben es nicht gut gemacht“.

Die beteiligten Herausgeber/innen legen Wert darauf, dass mit Hilfe dieser Briefe viele Gerüchte und Legenden widerlegt werden können. So habe Macho-Max Frisch die hypersensible Bachmann mit seinem „Blutbuch“ Gantenbein nicht in den Tod getrieben. Die Bachmann arbeitete von Beginn am Skript mit. Alle ihre Korrekturwünsche wurden eingearbeitet. Auch ihre Tabletten- und Alkoholsucht habe lange vor der Trennung eingesetzt. Die Briefe über ihre knapp vierjährige Beziehung erzählen von der Unmöglichkeit einer Offenen Beziehung mit Seitensprüngen, Intrigen, Versöhnungen und Zerwürfnissen. „Du machtest mich zum Arschloch!“ schreibt er, oder sie: „Ich will alle meine Briefe zurückhaben. Damit die Tortur ein Ende hat.“

Die Briefe sind von literarischem Rang, voller Gefühlsaufwallungen und poetischer Kraft. Es wird geliebt, gestritten und gelitten. Die Bachmann/Frisch-Affäre war eine Amour Fou, eine tragische Liebe. Mit ihrer Leidenschaft, ihrer Liebe, ihrer Eifersucht. Wer will am Ende Richter sein?

3. Januar 1959 – Zürich Max Frisch

„Lieben wir einander? Die Gewissheit, dass du heute nicht nach Hause kommst, nicht früher und nicht später, ist abendfüllend verheerend. Sag mir, Weise, was ist Sehnsucht, was ist Macht der Gewöhnung? Was ist Liebe. Ich bin froh, eine Brille von dir zu finden, einen Morgenrock, Bücher, die du gelesen hast, froh um Indizien, die ich jetzt so gerne einem Polizisten zeigen würde: Ja gewiss, hier wohnt eine Frau! … und vielleicht wäre es gescheiter, ich ginge jetzt schlafen. Ich werde mir dafür, dass ich ohne Genie bin, voraussichtlich nicht mehr das Leben nehmen, dafür habe ich es zu lange ausgehalten: ist es das, was human macht, dieses Ausgehaltenhaben, das man doch nicht aushält, wenn es genannt wird vom anderen? Jetzt geh ich schlafen…“

6. Januar 1959 – Klagenfurt Ingeborg Bachmann

„Ich frage mich, ob du fühlst, wie sehr Du nach einer Verlust-Einstellung zu mir suchst; ich meine nicht in der scherzhaft-ernsten Stelle über Abreisen, Verlieren etc, sondern wo du vom „Humanen“ sprichst, oder von Celan, also in dem, was scheinbar nicht dazugehört. Wenn ich damals gewusst hätte, dass das ein Giftwort für dich ist … aber es ist vielleicht trotzdem besser, wenn man es nicht zurücknimmt, obwohl es so nicht gemeint war und ein Unsinn unter vielem, hingesagt. …

Mein Lieber, warum kommst du mir trotzdem wie ein Geliebter vor – und doch wie ein Feind heute? Ich will aber nicht kalt mit dir reden und mit dir rechten, um mich erhalten zu können. Ich will das wirklich nicht und komme gleich, nachsehen, wie du da liegst und weiter haderst mit mir – oder vielleicht liebst du mich und es kommt Tauwetter. Deine Ingeborg.“

1. Juli 1959 – Rom Ingeborg Bachmann

Lieber Max! Nein, ich bin nicht zornig, nur glaube, ich endlich begriffen zu haben, spät genug und es ist zu viel Schmerzvolles darunter, als dass ich Freude über Weltflüge und Universitäten heucheln könnte. Dein Zorn hingegen, Zorn gegen mich? … ich weiß nicht, womit ich ihn herausgefordert haben sollte, ich war dir vollkommen ergeben, habe kein anderes Leben mehr gehabt und gewollt als eines mit Dir. Du kannst mir nur vorwerfen, dass ich nicht rechtzeitig gegangen bin, aber ich habe es bis zuletzt nicht glauben können, dass du mich forthaben willst und mich nicht mehr liebst.

Aber man kann über solche Dinge gar nicht zornig sein, nur traurig, und ich kann auch heute, in diesem Rom und mit all diesen Plänen, Arbeiten rundherum, nicht verhindern, dass die Traurigkeit mich immer wieder überschwemm, sie kommt von allen Seiten und aus vielen Gründen, und jetzt, weil Dir andere näherstehen und ich überflüssig geworden bin. Trotzdem muss ich natürlich froh sein für Dich, dass Du bei Madeleine bist, dass sie sich um Dich kümmert, und du bei Friedi wohnen kannst. Wenn Du nur gesund wirst, wenn es nur besser geht. Dein Brief ist auch schon viel klarer und lebendiger als die Vorherigen. … Deine Ingeborg

1.– 3 Juli 1959. – Thalwil Max Frisch

Geliebte Ingeborg! Unser Ferngespräch (vorgestern) hat Dich in einer Enttäuschung zurückgelassen. Du hattest eine bestimmte oder unbestimmte Erwartung, die ich nicht erfüllt habe; ich fühlte es erst nachher. Deine Stimme nach so langer Zeit! Ich liebe Dich, Ingeborg, und ich sehne mich nach Dir oft, aber ich bin verzweifelt; ich kann dich nicht rufen, nur weil ich verzweifelt bin.

Inge! Ich bin nicht dein Herr, der dir erlaubt oder nicht erlaubt, und du bist nicht die Magd; Du bist eine Junggesellin, die zuweilen Lust hätte einfach zu gehorchen, einfach hinzunehmen. Wie lange? Bis die Lust aufhört, bist du als Ingeborg Bachmann erwachst und tust, was dir als Ingeborg Bachmann passt. Lass uns also nicht Herr und Magd spielen! Es hätte den Vorteil, dass die Magd keine Ahnung haben muss, warum der Herr so launisch ist und dass der Herr, sich der sich mit einer Magd begnügt, keine Ahnung erwartet, aber diese Rollen sind uns nicht bestimmt. …

Ich kann nicht allein sein. Das ist der Fluch. Oft denke ich auch, dass darin ein Missbrauch der Liebe liegt: ich will von der Liebe, dass sie das Alleinsein aufhebe und daher die Katastrophen. Es genügt mir nicht, dass ich geliebt werde; ich glaube es nicht, wenn ich dabei allein bleibe. Und während die Liebende denkt, ich sollte tanzen vor Glück, dass sie mich liebt, und ich sollte mich auserkoren fühlen durch ihre Liebe, scheint mir, sie irrt sich: sie liebt nicht mich, so wenig wie einen anderen, sondern sie liebt die Liebe und sich selbst als Liebende. …

Erinnerst du dich an unser Gespräch auf der grünen Dachterrasse über Portovenere damals? Ich hocke vor dir auf den Boden, ich sehe dich und das Geländer, das Meer durchs Geländer; war es nicht sehr schön? Ich sprach von deinem Bewusstsein, auserlesen zu sein. …

Heute vor einem Jahr haben wir uns getroffen. Ob du den kleinen Rosengruß, den ich zum heutigen Tage schickte, bekommen wirst? Die Metzger aus den Hallen, erinnerst Du dich, die mit den blutigen Schürzen, unsere Küsse auf der Straße zwischen Kisten und voll Gemüse, das Morgengrauen mit deinem Schrecken. … Vielleicht sollte man nur am Meer sitzen und schweigen, ohne am Schweigen zu verderben, ohne ein Du zu erwarten, Hand in Hand allein, zärtlich-beziehungslos, ohne Hoffnung. Ob ich´s je so weit bringe? Ich küsse Dich.“

Fortsetzung folgt.