Väterchen Russland! Was machst Du?

„Was ist mit Russland passiert? Seit dieser Krieg im Februar 2022 begonnen hat, haben mir viele Leserinnen und Leser aus der Ukraine geschrieben. Sie haben mir Fotografien von U-Bahnhöfen aus Kiew und Charkiw geschickt, die sich bei russischen Artillerie- und Bombenangriffen in unterirdische Bunker und Städte verwandelten und in denen Menschen zum Teil wochen- und monatelang gehaust haben. Sie schrieben mir: »Sehen Sie, Dmitry, Sie haben das alles vorausgesagt. Wir leben jetzt in Ihrem Buch Metro 2033.« Natürlich habe ich, wie wir alle, diesen Krieg nicht voraussehen können. Sicher, ich habe mir mit großer Begeisterung apokalyptische Szenarien ausgemalt, aber dabei nie wirklich daran geglaubt, dass eine so ungeheuerliche Barbarei, eine so sinnlose Grausamkeit im 21. Jahrhundert möglich sein könnte und dass sich ein Volk so einfach von unsäglichen Propagandalügen in die Irre führen lässt. Doch dieser Krieg ist tatsächlich ausgebrochen und dauert nun schon viele Monate an. Und begonnen hat ihn Russland, mein Heimatland.“

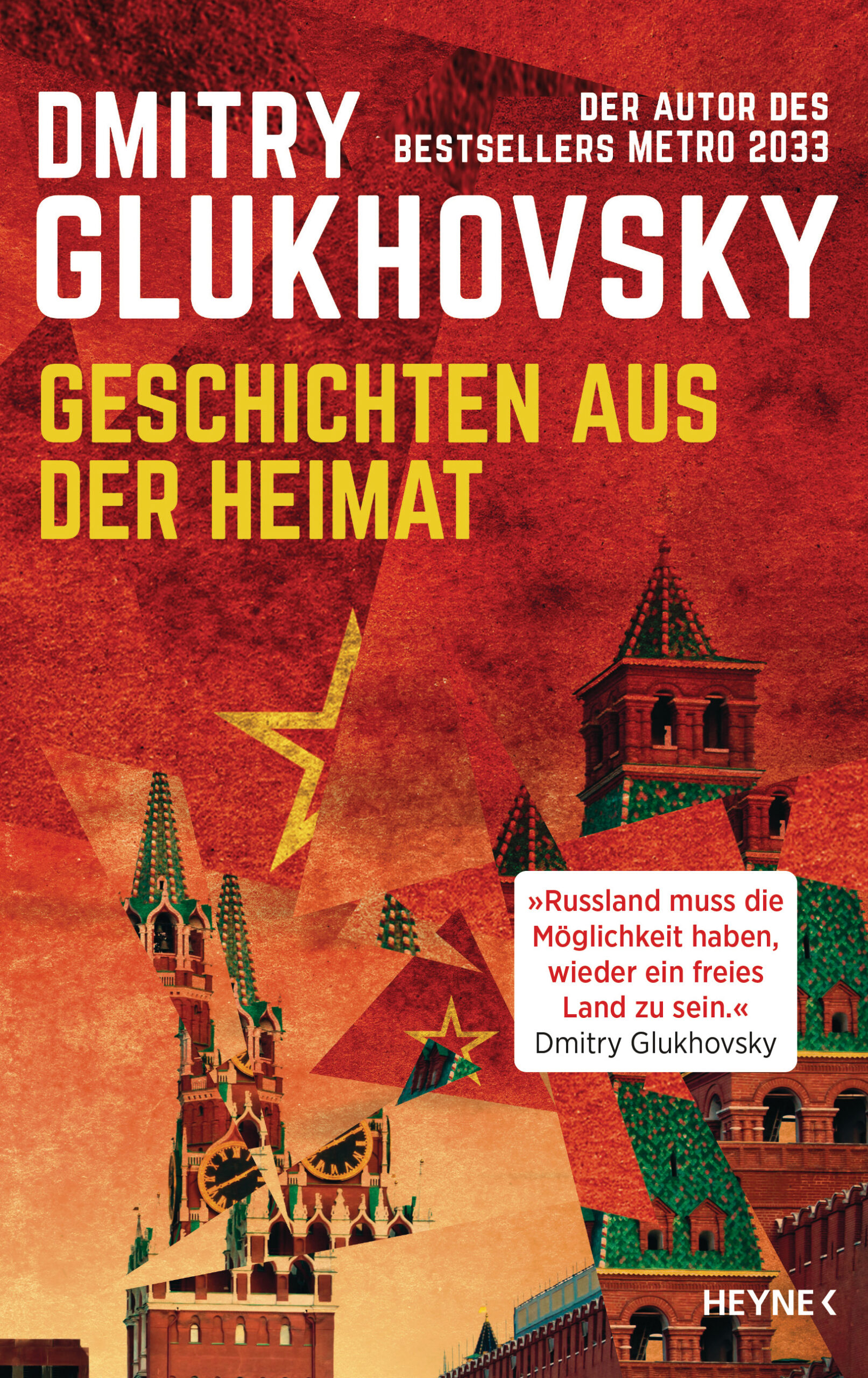

Dmitry Glukovsky. Seine Science-Fiction-Trilogie „Metro 2033, Metro 2034, Metro 2035“ wird Realität. Er wünscht seinem unglückseligen Land „keine Niederlage, aber Heilung und Austreibung der Dämonen“. Foto: Michael Förtsch

***************************************************************************

Auszüge aus dem Vorwort von „Geschichten aus meiner Heimat“ von Dmitry Glukhovksky. Jahrgang 1979. Geboren in Moskau. Weltbürger. Sprachgenie. Ausbildung als Journalist in Jerusalem. Mitarbeiter bei Russia-Today. Bestsellerautor der SF-Romane Metro 2033-35. (Trilogie über seine Heimat Russland. Story spielt nach einem Atomkrieg in der Moskauer U-Bahn) Mitverfasser einer Anti-Kriegs-Petition vom März 2022, die eine Million Russen unterzeichnet haben. Seit dem 7. Juni 2022 auf Putins Fahndungsliste. Glukhovsky lebt mittlerweile im Exil.

Am 19.10.2022 erscheint sein neues Buch: „Geschichten aus der Heimat“.

****************************************************************************

„Was sind das für Dämonen? Jeder russische Schriftsteller, der etwas auf sich hält, macht sich irgendwann einmal Gedanken über das »Schicksal des Vaterlands«. Denkt darüber nach, warum in Russland immer alles anders ist »als bei normalen Leuten«.

(…)

Diese Krankheit hat einen Namen: Mythomanie. Mythomanie einerseits im Sinne einer obsessiven Faszination für Mythen, mit denen die harte, hässliche, unerträgliche, oft genug auf tragische Weise erbärmliche Wirklichkeit verschleiert werden soll – und andererseits in psychologisch-medizinischem Sinne: Mythomanie als ein unbeherrschbares Verlangen zu lügen und sich zu verstellen, selbst wenn die Lüge offensichtlich und für alle zu erkennen ist, ja, selbst dann noch zu lügen, wenn einem daraus nur Nachteile entstehen. Die Antwort auf die Frage: »Wie konnte Russland von einem demokratischen Staat zu einer totalitären, neosowjetischen Diktatur werden?«, lautet: Russland ist nie eine Demokratie gewesen und ist heute auch keine totalitäre Diktatur.

In den dreißig Jahren seit dem Zerfall der Sowjetunion ist mein Land stets eine durch und durch korrupte Bananenrepublik – vergleichbar mit gewissen lateinamerikanischen und afrikanischen Staaten – gewesen und bis heute geblieben, nur dass es statt Bananen Öl und Gas verkauft und damit den Rest der Welt erpresst. Die Leute, die durch Zufall ans Ruder der Macht gekommen sind, allesamt Versager und absolutes Mittelmaß, haben sich am wunden Euter dieser einst so bedeutenden Weltmacht festgekrallt und sie bis auf den letzten Tropfen gemolken. Und genau diese Günstlinge des Schicksals, diese selbsternannten Zaren versuchen sich nun mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln zu verewigen und das Volk von der sakralen Natur ihrer Macht zu überzeugen. Gerade weil sie sich bewusst sind, dass ihre Macht reiner Zufall ist, sind sie jetzt so peinlich bemüht, ihren eigentlich völlig nackten Hintern mit heldenhaften Mythen zu verhüllen. Anfangs versuchten sie sich noch wie ein progressiver, moderner, demokratischer Staat zu gerieren. Jetzt mühen sie sich ab, unsere Bananenrepublik als schaurigen Wiedergänger einer Sowjetunion Stalinscher Prägung zu inszenieren. (…)

„Doch auch das ist Russland: meine unglückliche, unfassbare Heimat, in die ich möglicherweise nie mehr zurückkehren kann. Mein Land, dem ich in seinem sinnlosen Kampf gegen den Rest der Welt keine Niederlage wünsche, sondern Heilung, Austreibung der Dämonen, die von ihm Besitz ergriffen haben, Buße für das, was es der Ukraine angetan hat und antut, und Aussöhnung mit sich selbst“.