Allendes Enkelin

Geschlagen ziehen die Großeltern nach Haus. Die Enkel fechten` s besser aus. Das meint der Volksmund. Bald wird in Chile eine Enkelin den Beweis antreten müssen, ob diese Volksweisheit stimmt: Maya Fernández Allende. Die Veterinärmedizinerin soll ab März 2022 Verteidigungsministerin werden. Die 50-jährige Sozialistin hat damit künftig die Generalität zu befehligen und die müssen parieren. Ein Himmelfahrtskommando? Ein alter Obrist drohte bereits offen, ihre Ernennung sei eine „Schande“ für die Armee. „Das einzige Verdienst von Frau Fernández ist ihr Hass auf die Streitkräfte“, tönte der Mann, der 2018 wegen Ermordung von mindestens 15 Allende-Anhängern verurteilt worden war.

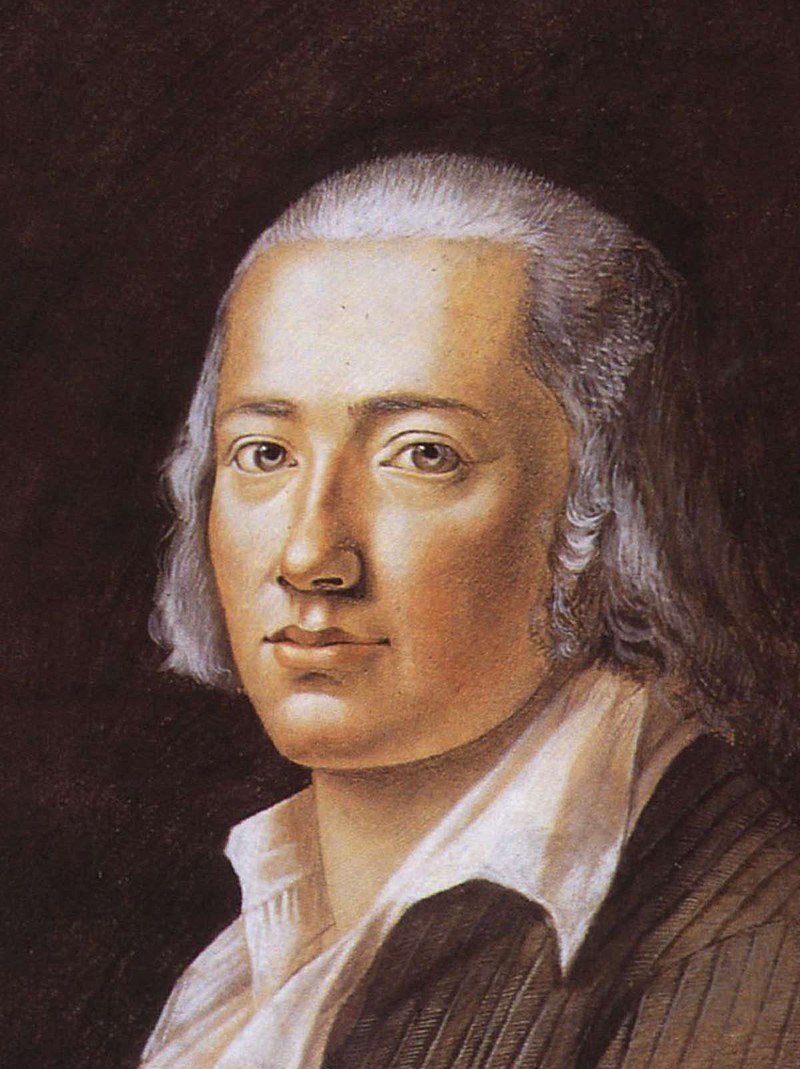

Das letzte berühmte Foto von Salvador Allende (links mit Brille) im Präsidentenpalast Santiago de Chile am 11. September 1973.

Vor fast genau fünfzig Jahren stürzten Obristen mit Hilfe des US-Geheimdienstes CIA den ersten frei gewählten sozialistischen Präsidenten Salvador Allende. Eine bis heute traumatische Erfahrung für das Andenland. In einem blutigen Putsch errichtete General Augusto Pinochet ein Regime, das siebzehn Jahre lang mit harter Hand regierte. Die junge Elite flüchtete ins Ausland. Viele gingen in Deutschland ins Exil, das damals zwei Möglichkeiten bot: in der DDR und in der Bundesrepublik.

Wird das alte Offizierskorps der neuen Verteidigungsministerin folgen? Die Generalität genießt in Chile weitgehende Privilegien. Nach einem Gesetz der Militärjunta von 1980 sind Offiziere mit einen bestimmten Prozentsatz an Erlösen des chilenischen Exportschlagers Kupfer beteiligt. Ein lukratives Zusatzeinkommen plus großzügigen Pensionsregelungen und luxuriösen Ferienclubs. Die neue Regierung unter dem jungen linken Präsidenten Gabriel Boric will dieses Gesetz abschaffen. Für Maya Fernández steht viel Arbeit an. Gelingt ihr ein Reinigungsprozess bei den von Korruptionsfällen geschüttelten Streitkräfte? Oder belässt sie es bei symbolischen Maßnahmen?

Maya Fernández Allende ist das Kämpfen in die Wiege gelegt worden. Ihr Leben ist von tiefen Einschnitten, großen Verlusten, aber auch von starkem Durchsetzungsvermögen geprägt. Als ihr Großvater 1973 im Präsidentenpalast von Santiago in auswegloser Lage Selbstmord beging, war sie zwei Jahre alt. Ihrer Mutter Beatriz Allende, nur „Tati“ genannt, gelang die Ausreise nach Kuba. Mayas Vater, ein kubanischer Geheimdienstmann, trennte sich jedoch nach der Rückkehr von „Tati“ und entschied sich für seine eigentliche Familie. Er hatte zu „Tati“ keine Liebesbeziehung aufgebaut, sondern einen Befehl ausgeführt. Mitte Oktober 1977 nahm sich Mayas Mutter das Leben. Ihre beiden Kinder wurden in Havanna von der Schwester von Allendes Geliebte großgezogen.

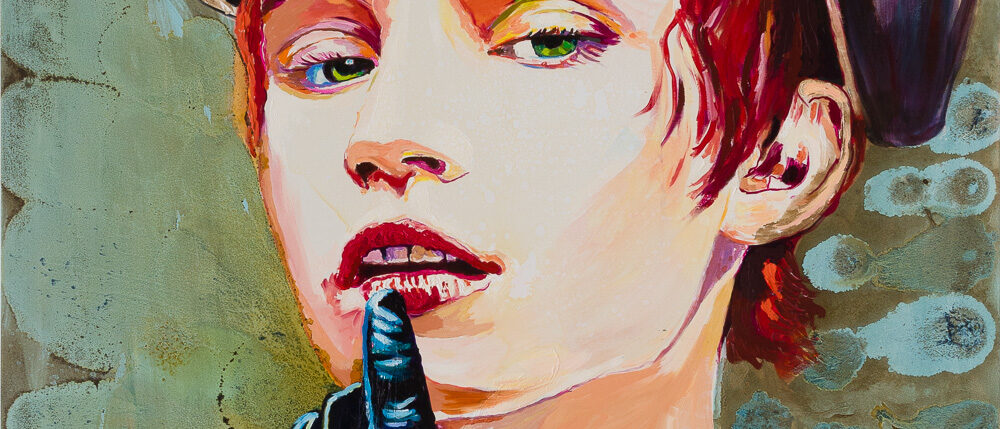

Allendes Nichte: Isabel Allende. Das Geisterhaus erschien 1982 und wurde ein Welterfolg. Isabel erzählt die Geschichte des Putsches in Chile.

Maya war 21 Jahre alt, als sie 1992 mit ihrem jüngeren Bruder nach Chile zurückkehrte. Dort studierte sie Biologie und Veterinärmedizin. Sie arbeitete als Bezirksrätin und leitete die chilenische Abgeordnetenkammer. Mitte März 2022 soll Allendes Enkelin das Kommando über das Militär übernehmen. Ein Apparat, der bereits ihre Berufung als „Erniedrigung für unsere Institution und ihre heilige Geschichte“ anprangert, so der verurteilte Obrist i.R. Jaime Manuel Ojeda Torrent, ein Pinochet-Getreuer.

Der neue Job ist eine wahre Herkulesaufgabe für die Frau, die ihren Großvater und ihre Mutter durch Suizide verlor, weil sie für ihr Land einen demokratische Neuanfang mit einer loyalen Armee wollten. Auf die Verfassung wird Maya Fernández Allende ihren Eid ablegen, wie ihr Großvater – im Namen des Volkes.