Zauber des Anfangs

„Ich bin ein Mädchen. Ein Baum in der Sonne. Eine Blume aus dem Himmel. Ich bin eine Botschafterin aus dem Land der Hoffnung. Ein Vogel, der immer singen wird. Ich stehe auf gegen Unterdrückung.“ So heißt der Refrain in einem afghanischen Kinderlied über einen Neuanfang nach Krieg, Chaos und Zerstörung. Es wird nicht mehr gesungen. Der Kinderchor des „Afghanistan National Institute of Music“ ist seit August 2021 verstummt. Wo man singt, da lass dich nieder. Böse Menschen kennen keine Lieder. So lautet ein deutsches Sprichwort. Doch wer braucht nicht etwas, was einen trägt? Es kann ein Lied sein, das uns Menschenkindern hilft, über uns selbst hinauszuwachsen. Oder eine Idee. Oder einen Moment, der einen herauszieht, aus Angst, Not oder Verzweiflung. Jeder und jede sehnt sich danach – nach einer Berührung, die unsere Seele weckt. Wir brauchen geistige Zugpferde, um zu wachsen. Wir müssen nur beginnen.

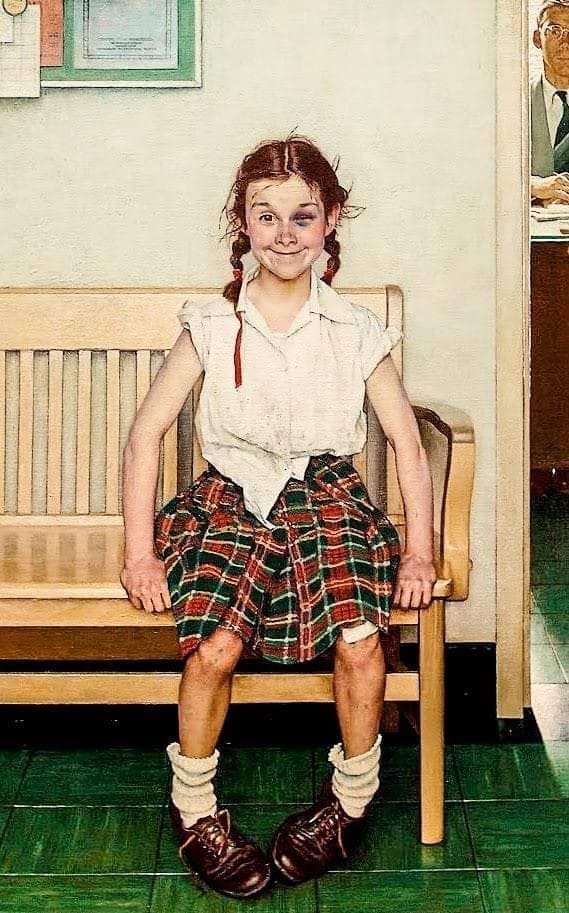

Vielleicht hilft ein Gedicht. Es kann auch gesungen werden. Den Auftakt wage ich mit den Stufen von Hermann Hesse und seiner Botschaft vom Zauber des Anfangs. Und vom Herzen, das gesunde. Gewidmet den Mädchen aus der Musikschule von Kabul.

Stufen. Hermann Hesse. 1941. Geschrieben nach langer Krankheit.

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend

Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,

Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend

Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.

Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe

Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,

Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern

In andre, neue Bindungen zu geben.

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,

Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,

An keinem wie an einer Heimat hängen,

Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,

Er will uns Stuf’ um Stufe heben, weiten.

Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise

Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,

Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,

Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde

Uns neuen Räumen jung entgegensenden,

Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden…

Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!