Aus Kellern und Dachböden

Posted on: 6. Juli 2019 /

Wer ist Anna Hönigsberg? Sie „wohnte“ im Block L112. In Theresienstadt. „Judenlager.“ Eine alte Postkarte, abgeschickt in Italien von einer Melanie Friedrich, abgestempelt am 13. Mai 1943. Ist die Karte angekommen? Wurde sie gelesen? Was ist aus den beiden Frauen geworden? Aus Absenderin und Empfängerin? Lukas Lev winkt ratlos ab, genau wie sein Freund Jiri Smutny. Die beiden Tschechen haben diese Karte gefunden. Und viel mehr. Briefe, Ghetto-Ausweise, Essensmarken, Flaschen, Teller, Besteck, Knöpfe, Ringe, Schmuck. Sogar eine Handgranate, die stammt allerdings aus dem I. Weltkrieg.

Jiri Smutny und Lukas Lev. Die Spurensucher von Terezin.

Spuren menschlichen Lebens. Ausgegraben aus meterdickem Schutt in Kellern und auf Dachböden im einstigen Ghetto Theresienstadt. Anna Hönigsberg war im Haus L112 interniert. L stand für Längs. Q für quer. L112 war ein Ort der Prominenten aus Berlin und Wien, sagt Lukas. Juden wurden während des NS-Regimes aus ganz Europa nach Theresienstadt verschleppt. Von der Außenwelt ab Ende 1941 hermetisch abgeriegelt, errichtete die SS in einer ehemaligen Militärfestung aus der K.u.K-Zeit ein riesiges Sammellager, eine Stunde von Prag entfernt.

Theresienstadt. Ehemalige Bahnhofstraße. Von 1941 bis 1945 Ghetto.

Vom Ghetto aus gingen insgesamt 63 Transporte weiter in Todeslager, in der Regel nach Auschwitz. Theresienstadt war kein Vernichtungslager. Theresienstadt war eine Art Zwischenstation. Die Menschen vegetierten zusammengepfercht auf durchschnittlich anderthalb Quadratmetern pro Bewohner. Sie starben „wie die Fliegen“. Über 35.000 Menschen an Hunger, Krankheit, Erschöpfung. Insgesamt waren bis zur Befreiung im Mai 1945 rund 140.000 Juden in Terezin, so der heutige Name, interniert.

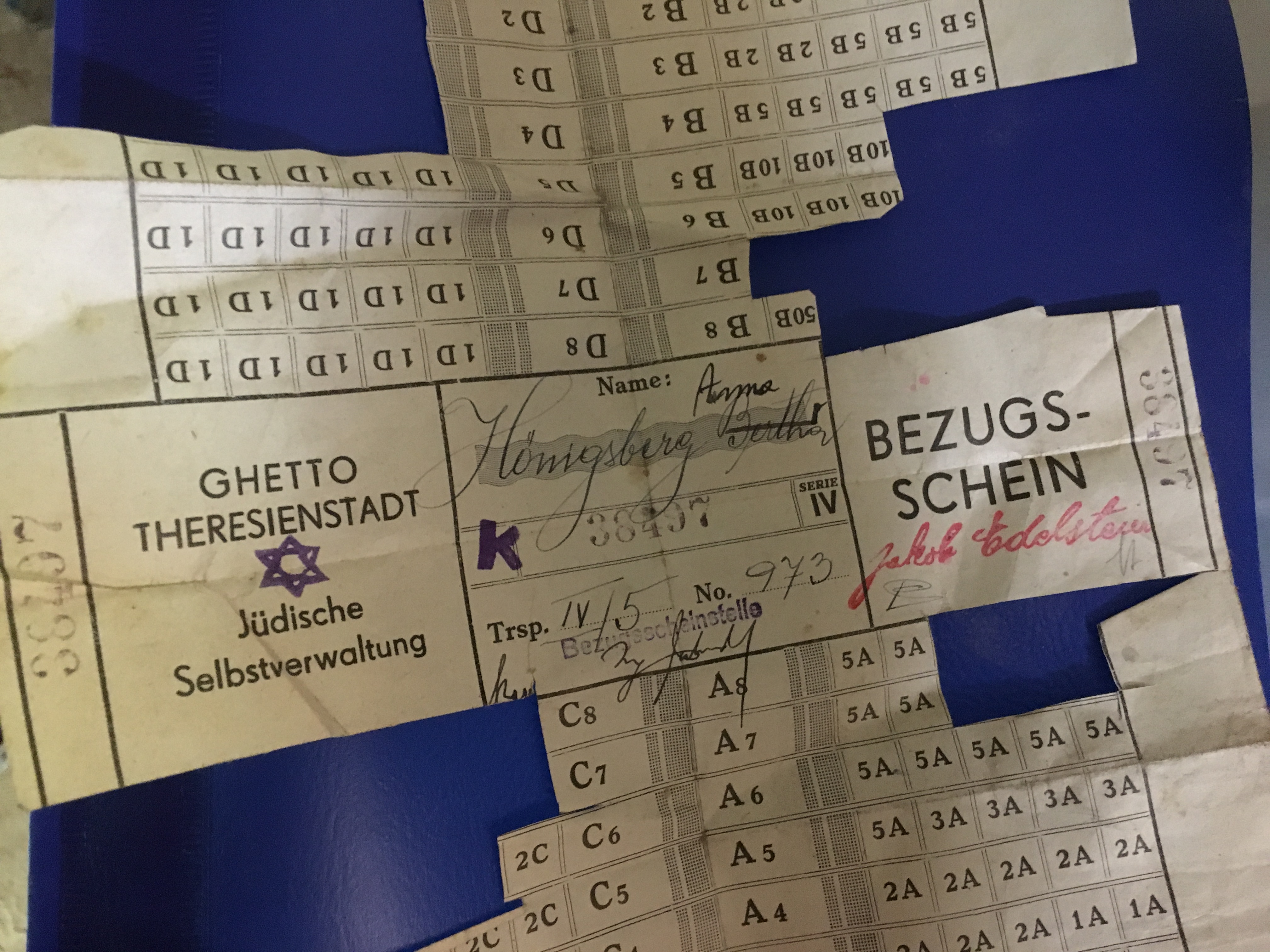

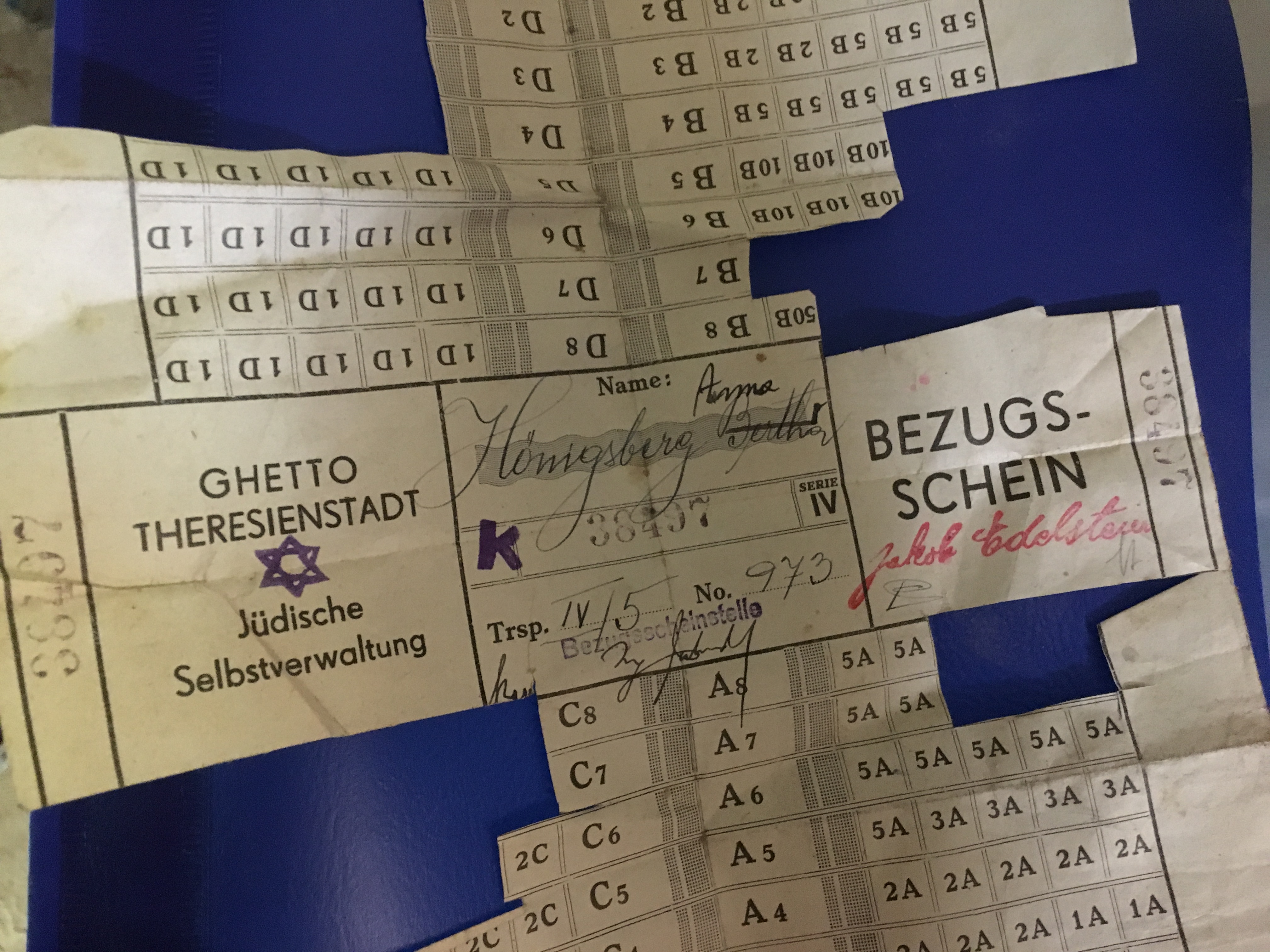

Essensmarken aus dem Ghetto. Gefunden im Block L112. Jedes Haus steckt noch voller Geheimnisse. Man muss nur suchen.

Lukas Lev, der 37-jährige Guide von Theresienstadt sucht unermüdlich weiter. „Einer muss es ja machen. Sonst macht es niemand.“ Sein Motto. Tagsüber führt er Touristen aus aller Welt durch Theresienstadt, in seiner Freizeit gräbt er mit Freunden nach Spuren aus der Ghetto-Zeit. Seine Motivation? „Vielleicht liegt es daran, dass ich eine Großmutter mit dem deutschen Namen Clausnitzer hatte. Sie war Sudetendeutsche“. Lukas sagt, er weiß, was Unrecht mit Menschen macht. Erst der Genozid der Nazis, dann die Vertreibung nach 1945. „Das lässt mich einfach nicht los.“

Aktuelle Grabungsstätte. Der Dachboden von L425.

2015 eröffnete er mit ersten Funden, es waren Wandzeichnungen, Gedichte und Graffitis, auf dem Dachboden L237 in der ehemaligen Bahnhofstraße eine kleine Ausstellung. Sie hieß: „Finde Träume, Erinnerungen und Wirklichkeit“. Für Lukas sind die Botschaften aus der Vergangenheit eine Art Facebook. Made in Terezin. Graffitis und Kritzeleien, Ausdruck von Verzweiflung, Angst, aber auch Hoffnung, Heimatliebe und dem Willen zum Überleben. Seine private Aktion mit der Ausstellung brachte ihm viel Anerkennung, aber auch massiven Ärger. Er wolle wohl mit dem Holocaust Geld verdienen, wurde kolportiert. Die Gedenkstätte entließ ihn als Touristenführer, stellte ihn aber nach einigen Monaten wieder ein. Lukas macht seinen Job einfach zu gut. Er kann gelangweilten Schulklassen Geschichte lebendig nahebringen. Und Lukas spricht dank seines Germanistikstudiums ein wunderbares Schwejk-Deutsch. Er ist ein Erlebnis.

Ein harter Job. Große Hitze. Staub. Dreck. Tonnen von Schutt. Doch es wird immer wieder etwas gefunden.

Lukas Lev will nicht locker lassen. Die aktuellen Grabungen mit seinen Unterstützern finden in diesem Sommer im Block L425 statt. L425 war die alte Weinstube, heute Kamensheko 154. Auch hier stoßen die ehrenamtlichen Archäologen ständige auf neue Ghetto-Spuren. Theresienstadt ist für ihn wie ein großes Geschichtsbuch. Voller Schicksale, voller Dramatik. Zu schade, um wegzuschauen. Wer nur war Anna Hönigsberg?

Einer der ersten Funde. Die berühmte Prager Burg mit Karlsbrücke als Wandzeichnung. Durch Zufall auf dem Dachboden entdeckt vor mehr als fünf Jahren im Haus L237. Heute ist dort eine Pizzeria.

Aktualisierung (10. Juli 2019)

Mittlerweile teilte das Arolsen Archives – das weltweit umfassendste Archiv zu den Opfern und Überlebenden des Nationalsozialismus auf Anfrage von Lukas Lev mit:

„Anna Hönigsberg, geb. 03.03.1864 in Kirchschlag, wurde am 22.07.1942 aus Wien mit dem 33. Transport, Kennung IV/5, Nummer auf dem Transport: 973, ins Ghetto Theresienstadt deportiert. Letzte Adresse: 10. Alxingerg. 97. Sie wurde in Theresienstadt befreit und ist nach Wien zurückgekehrt.“

Anna Hönigsberg hat Theresienstadt überlebt.