Blicke

Zu den Schönen, Kreativen, Wichtigen zu zählen, ist ein gutes Gefühl. Es ist aber auch anstrengend. Immer on top zu sein. Eine Einladung zu haben. Das Bändchen am Gelenk tragen zu können. Berlin brummt. Jeden Abend feiert die Szene sich selbst. Welche Szene? Es gibt im Swinging-Berlin der späten Zehner-Jahre so unendlich viele wie Tage im Jahr. Oder noch mehr. 24/7. Selbst Profis kommen ins Schwitzen. Wohin gehen? Wen muss man kennen? Was darf man auf keinen Fall verpassen? Film und Fernsehleute, Kunst, Theater, Literatur dazu die versammelte Lobbyisten-Blase aus Politik, Wirtschaft und Investment von Bitcom bis zum Bundesverband der Brauer begehen unentwegt jeden Abend ein Come-Together. Ein Event. Oder ein Sommerfest. Stehen Sie auf der Gästeliste?

Das Tipi-Zelt am Kanzleramt. Zu Gast beim Produzententreff der Film- und Fernsehbranche. Berlin dampft. Sahara-Hitze 35 Grad. Bei Hummus-Wraps und Tonic-Cocktails treffen sich A-B-C-Promis. Mittendrin: Iris Berben, Didi Hallervorden, Burkhard Klausner, Heike Makatsch. Grüppchen-Bildung. Konzentrische Kreise um Entscheider und angesagte Menschen. Schnelle Blicke. Scannen: bist du, mein Gegenüber wichtig? Lohnt es sich? Kannst du mir einen Job vermitteln?

Männer mit Sonnenbrillen in Sneakers ohne Socken. Frauen mit buntem Geschmeide und luftigen Sommerkleidchen. Nimm-mich-Blicke, ich will spielen. Coole Jungs, kleine Weinstein-Verschnitte. Aufgedrehte Ladys. Posieren für die Fotografen. Verschwörerische Kreise. Geschäftsgespräche, wer gegen wen? Überall Heckenschützen, murmelt jemand. Das Brüllen der Fotografen übertönt alles. Ringen um das beste Bild. Erschöpfte, verschwitzte Klatsch-Reporter.

Gelangweilte Gestalten. Ihr Blick: Ich weiß alles, kann alles. Ich bin der Beste – wer sagt mir das jetzt endlich? Manager, Produzenten, Geldgeber. Geldsucher. Kreative und Kommerzmenschen. Immer wieder Blicke. Kurz, intensiv, suchend. Muss ich den/die kennen? Was machst du? Abwenden, wenn das Gegenüber ein Suchender wie man selbst ist. Ein Spiegelbild. Mist. Motto: „Prüfe deinen Status. Überprüfe dein Mindset. Folge deinen Trieben.“ Karma, Kontakte, Konkurrenz, Kampf. „Nimm mich!“

Wenn es nur nicht so heiß wäre. Frischen Wind fächern in der aufgestauten Hitze. Nächste Chance, nächstes Glück: Ach, woher kennen wir uns denn?

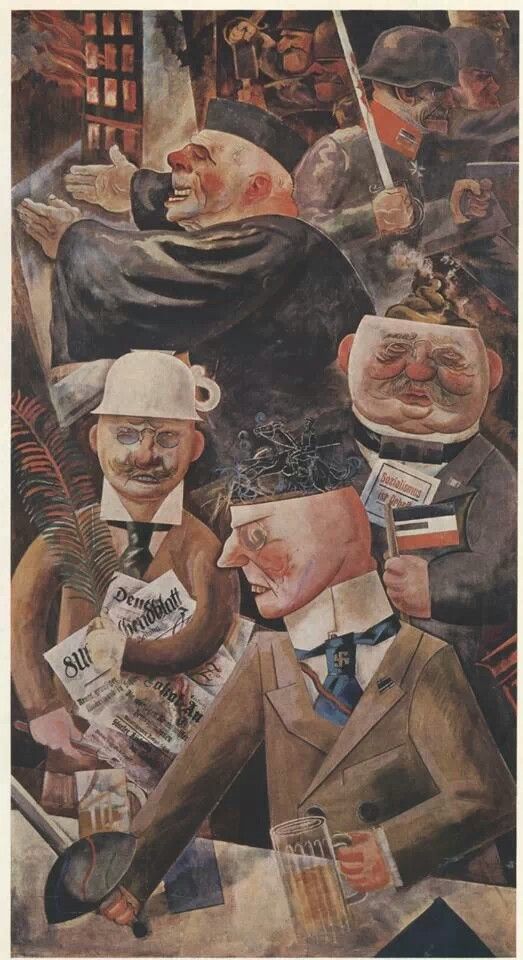

Waren so die Zwanziger? Spielen wir mittlerweile das Revival? Diese aufgeregt-plappernde Dauer-Börse der Suchenden. Der florierende Jahrmarkt der Eitelkeiten. Die Stunde der Schwätzer und Sinnsucher. Positionierungsexperten und Coach-Helden, Salon-Löwen und Fitness-Gurus, Spielwütigen und Schönheiten, Freisprecherinnen und Damen-Imitatoren, Selbstdarsteller und Yoga-Krieger-Übende, Narzissten, Zyniker, Rund-um-die-Uhr-Talker. Überall Dampfplauderer. Schweigen macht verdächtig.

Nach einer knappen Stunde ziehen Fotografen und Society-Klatsch-Reporter müde und erschöpft weiter. Zur nächsten Party. Der Schönen, Kreativen, Wichtigen. See you again?