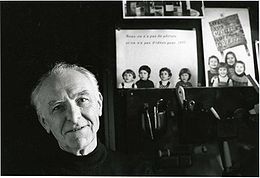

Käfer mit traurigen Augen

Rums. Die Stille nach dem Crash. Immer wenn es krachte, war Verkehrswachtmeister Arnold Odermatt zur Stelle. Er regelte das Geschehen, nahm das Malheur in Augenschein und – knips – machte ein Foto. Immer nur eins. Die Rolleiflex hatte der Schweizer Dorfpolizist in einem Preisausschreiben gewonnen. Ab 1948 knipste er im Dienst, was er an Unfällen vor die Linse bekam. Seine Bilder von Karambolagen in der Schweizer Provinz wurden Anfang des 21. Jahrhunderts berühmt. Auf der Biennale – in Venedig.

Leidenschaftlich fotografierte Kantonspolizist Arnold Odermatt Autounfälle. Konzentriert, sachlich, streng. Momentaufnahmen des Schreckens. Konsequent auf das Wesentliche reduziert. Nie zeigte der Hobbyfotograf Opfer. Das war nicht seine Sache. Kein Blut, kein Tod, kein Leid. Lieber inszenierte er automobile Wracks auf Brücken, an Steilufern oder im Straßengraben. Pro Motiv eine Aufnahme. Als ein VW-Käfer im Vierwaldstätter See zu versinken drohte, schlug des Fotografen Herzen bis zum Hals: „Ich war aufgeregt wie ein Bub an Weihnachten.“ Der Polizist stand mit beiden Beinen im Wasser, als er den Käfer mit den traurigen Augen festhielt.

Für den Schweizer Kantonspolizisten handelte es sich bei den Aufnahmen um Beweismittel, nicht um große Kunst. „Keine unnötige Ablenkung. Die Fotos sollten das Wesentliche zeigen“, betonte er. Erst lange nach dem Ende seiner Dienstzeit ereilte ihn späte Anerkennung. Sohn Urs Odermatt entdeckte bei Recherchen für sein Spielfilmprojekt «Wachtmeister Zumbühl» die Schätze seines Vaters. 2001 schließlich präsentierte Harald Szeemann die Fotos einem großen Publikum. Odermatt war der erste Polizeifotograf auf der Biennale in Venedig. Ausstellungen in Chicago und anderswo folgten.

Ein echter Odermatt – das sind stille, einprägsame Aufnahmen von Katastrophen und Unfällen, vom Glück im Unglück im Zeitalter der rasanten Motorisierung. Die manchmal bizarren Bilder entwickelte er selbst in der zur Dunkelkammer umgebauten alten Toilette seines Kantonspostens in Stans. Mittlerweile sind zahlreiche Fotobände erschienen. Seine Aufnahmen sind Kult. Nun sind die stilvollen «Karambolagen» des einfachen Kantonspolizisten Odermatt (Jahrgang 1925) wieder zu sehen. Wo? In seiner Heimat. Wo sonst?

Arnold Odermatt. Vom einfachen Dorfpolizisten zum international gefeierten Fotografen. Photobastei Zürich. Bis 12. März 2017.