„Wir werden mehr gehasst als Nordkorea“

Es ist zum Verzweifeln! Wie bei Kain und Abel nimmt das Drama im Nahen Osten seinen Lauf. Scharfmacher schüren das Feuer. „From River to the sea, Free Palastine!“ rufen pro-palästinenische Aktivisten. Ein kleines Häuflein jüdischer Gegendemonstranten kontert: „Free Palastine – from Hamas!“ Demos vor der FU Berlin mobilisieren ein Großaufgebot an Polizei. Hörsäle werden besetzt und Vorträge müssen abgebrochen werden. Ein jüdischer Student wird krankenhausreif geschlagen. Die studentische Mehrheit an den Unis schaut weg, die Uni-Leitung versucht sich rauszuhalten. Der FU-Präsident braucht eine Woche Zeit, um erst nach großem öffentlichen Druck ein dreimonatiges Hausverbot für den Schläger zu erteilen. Die Lautstarken bestimmen den Ton. Das Klima ist vergiftet. Seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober, seit dem Einmarsch der Israelischen Armee mit mehr als zwanzigtausend Toten, stellt sich die Frage, was wir tun könnten. Zum Beispiel David Grossman zuhören, dem großen alten Mann der israelischen Literatur.

„Wissen Sie, manchmal höre ich hier Leute sagen, dass die Israelis den Palästinensern das antun, was die Deutschen uns im Zweiten Weltkrieg angetan haben. Ich denke, das ist falsch, aber ich glaube, dass etwas Komplizierteres wahr ist und es mit dem zu tun hat, was man uns angetan hat. Wir sind deshalb nicht in der Lage, wirklichen Frieden zu schließen. Das Gefühl des tiefen Misstrauens und der Verletztheit muss geheilt werden, bevor wir in der Lage sind, Frieden mit den Palästinensern zu schließen.

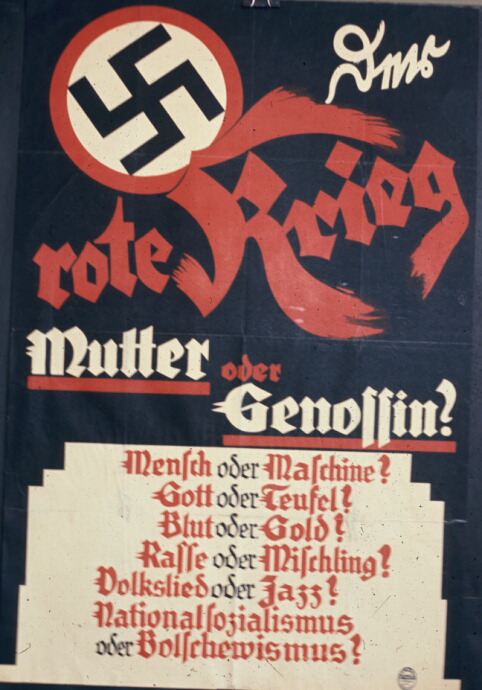

Israel kann kritisiert werden und sollte manchmal sogar kritisiert werden. Aber es sollte nicht delegitimiert werden. Es sollte keine Zielscheibe für Stimmen sein, die dazu aufrufen, Israel zu vernichten. Wir hören es immer wieder, Massendemonstrationen, Tausende oder Hunderttausende von Menschen, die den Tod Israels fordern, die Zerstörung. Kein anderes Land der Erde hat solche Stimmen gegen sich. Nicht einmal das schreckliche, grausame Nordkorea, nicht der Irak zur Zeit Saddam Husseins, nicht Russland, das die Ukraine vergewaltigt. Niemand sagt, lasst uns Russland abschaffen, lasst uns den Irak abschaffen. Diese Rufe gibt es nur, wenn es um Israel geht.

Die moralische Verantwortung der Deutschen gegenüber Israel ist es, die Legitimation zu betonen und daran zu erinnern, auf die Nuancen der Situation zu achten. Es gibt so viele Nuancen. Jeder, der Ihnen sagt, dass er oder sie das Problem sofort lösen könne, weiß nicht, wovon er spricht. Es wird Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern, bis wir anfangen, uns zu erholen. Von der langen Besatzung und von dem schrecklichen Massaker. Und noch einmal, ich vergleiche die beiden nicht. Ich denke, dass beides zwei völlig verschiedene Realitäten sind.“

Nach der Hamas-Attacke vom 7. Oktober 2023. Das Wohnhaus der Familie Babis in Nir Oz. Die Großeltern wurden erschossen. Mutter Shiri (33) und Vater Yarden Bibas (34), ihre Kinder Ariel (4) und Kfir (damals 10 Monate) wurden entführt. Sie sind verschollen.

Gaza-City nach israelischen Bombardierungen. Ende Oktober 2023. Bisher kamen über 27.000 Menschen ums Leben. (Stand: Mitte Februar 2024 nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde)

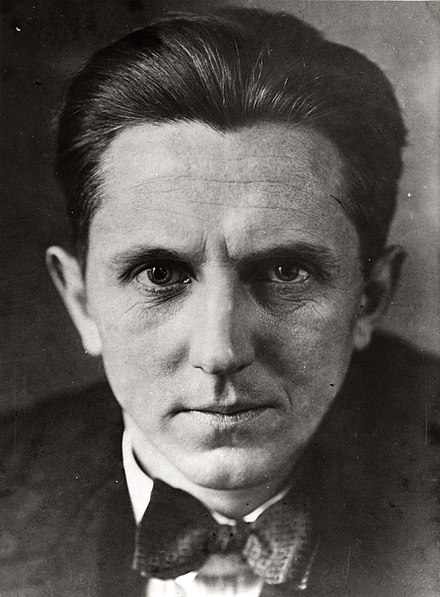

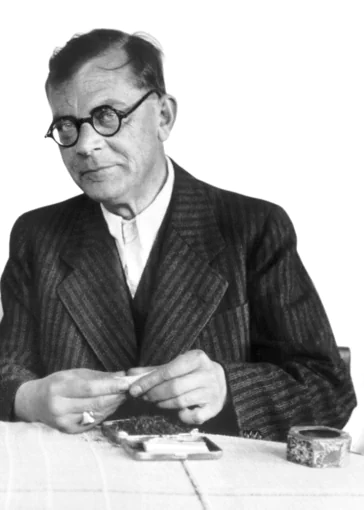

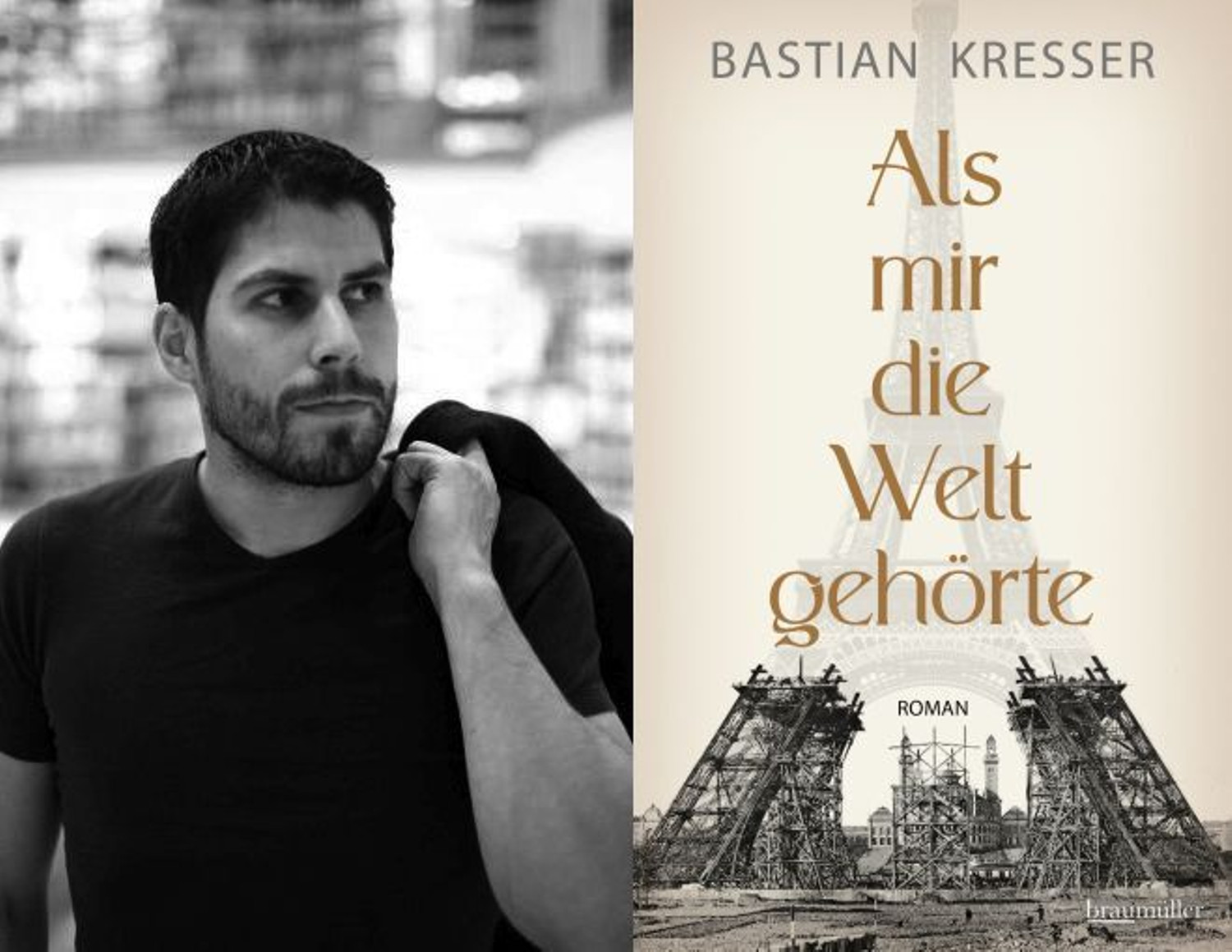

Frieden ist die einzige Option, so heißt das neue Buch von David Grossman. Der 70-jährige fragt: „Wie viel Blut muss noch vergossen werden, bis wir einsehen, dass der Frieden unsere einzige Option ist?“ Der Schriftsteller verlor 2006 seinen zwanzigjährigen Sohn Uri im zweiten libanesischen Krieg. Grossman hielt im Oktober 2023 in Israel die Trauerrede für die Angehörigen des Hamas-Massakers.

Über den frühen Tod seines Sohnes schrieb er diese Zeilen:

Aus der Zeit fallen…

„Wie Tag und Nacht, wie Sommer und Winter

am Tag der Gleiche sich treffen,

so mischen Tod und Leben sich in mir

mit einer Präzision und Weisheit,

die mir – Elendigen –

zuteil wurde zum Preise deines Lebens

(welch bitteres, abscheuliches Geschäft!) –

Und doch, mein Mädchen, ich muss es dir sagen,

sonst werd ich verrückt –

zum ersten Mal weiß ich jetzt

nicht nur, was Tod,

sondern auch was das Leben ist.“