Schlaflos in Pjöngjang

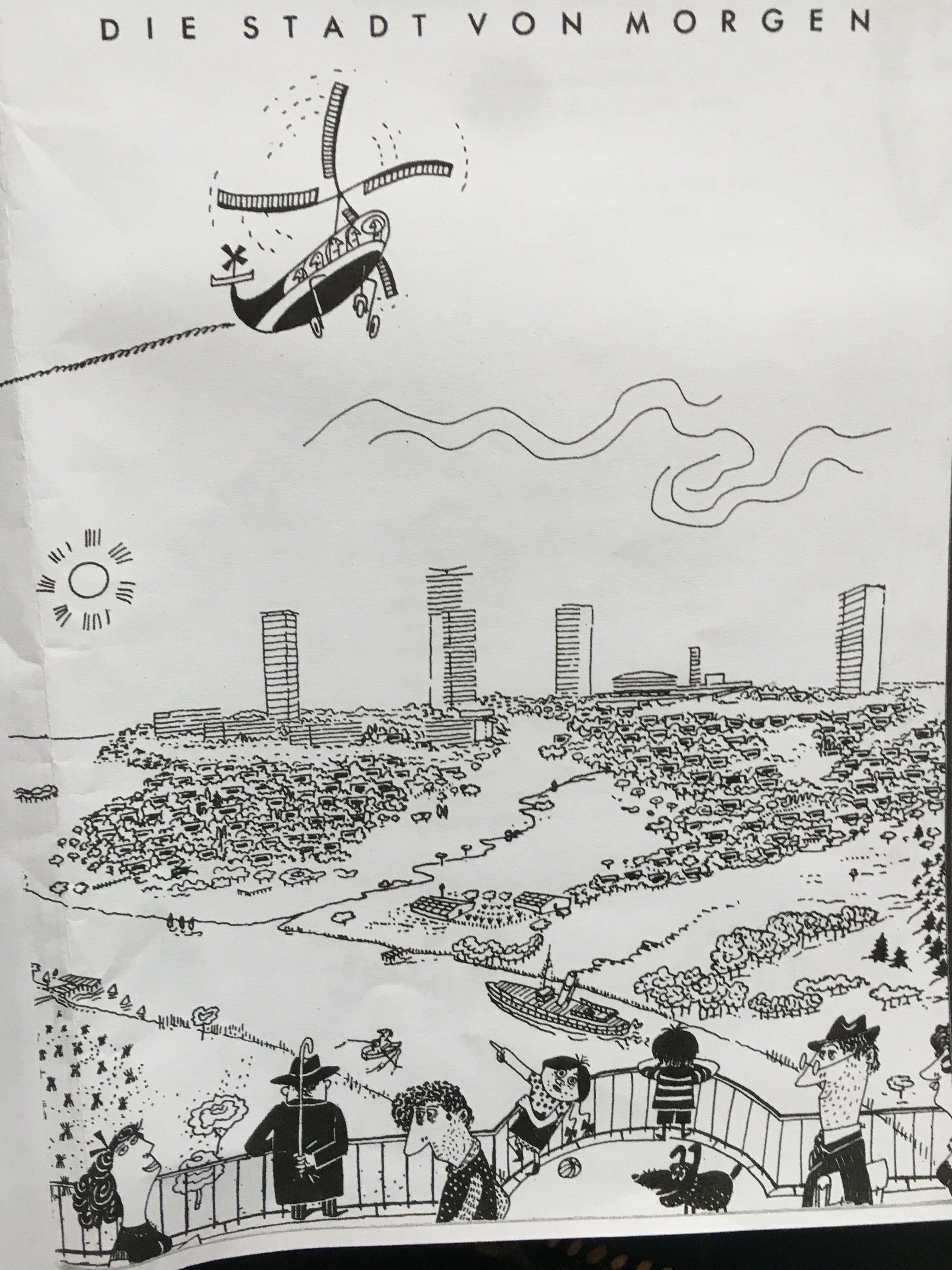

Die Welt taumelt am Rande einer Katastrophe schreibt der Spiegel. „Jeden Augenblick könnte der Atomkrieg ausbrechen“. Die Rede ist von Nordkorea. Viele Menschen fürchten, dass am anderen Ende der Welt plötzlich einer die Nerven verliert. Diktator Kim Jong-Un und US-Präsident Donald Trump belauern, provozieren und drohen sich bis ans Messer. Droht der große Knall? Sterben für Korea? Ich will lieber vom Leben erzählen.

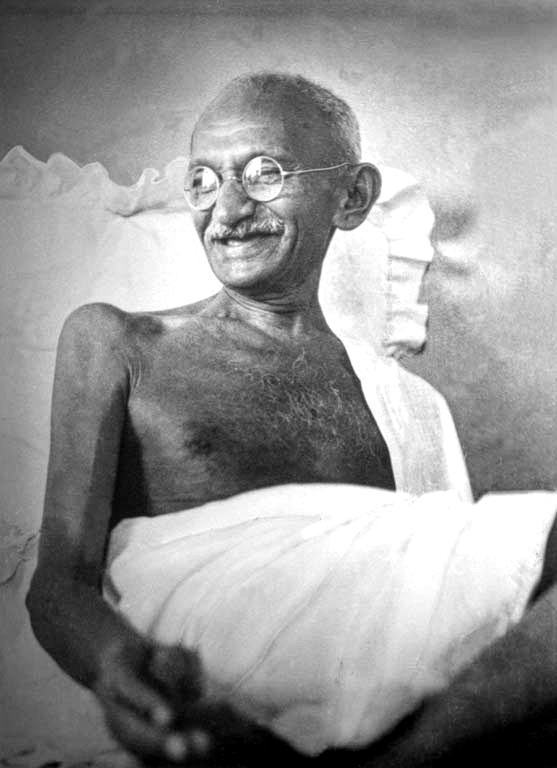

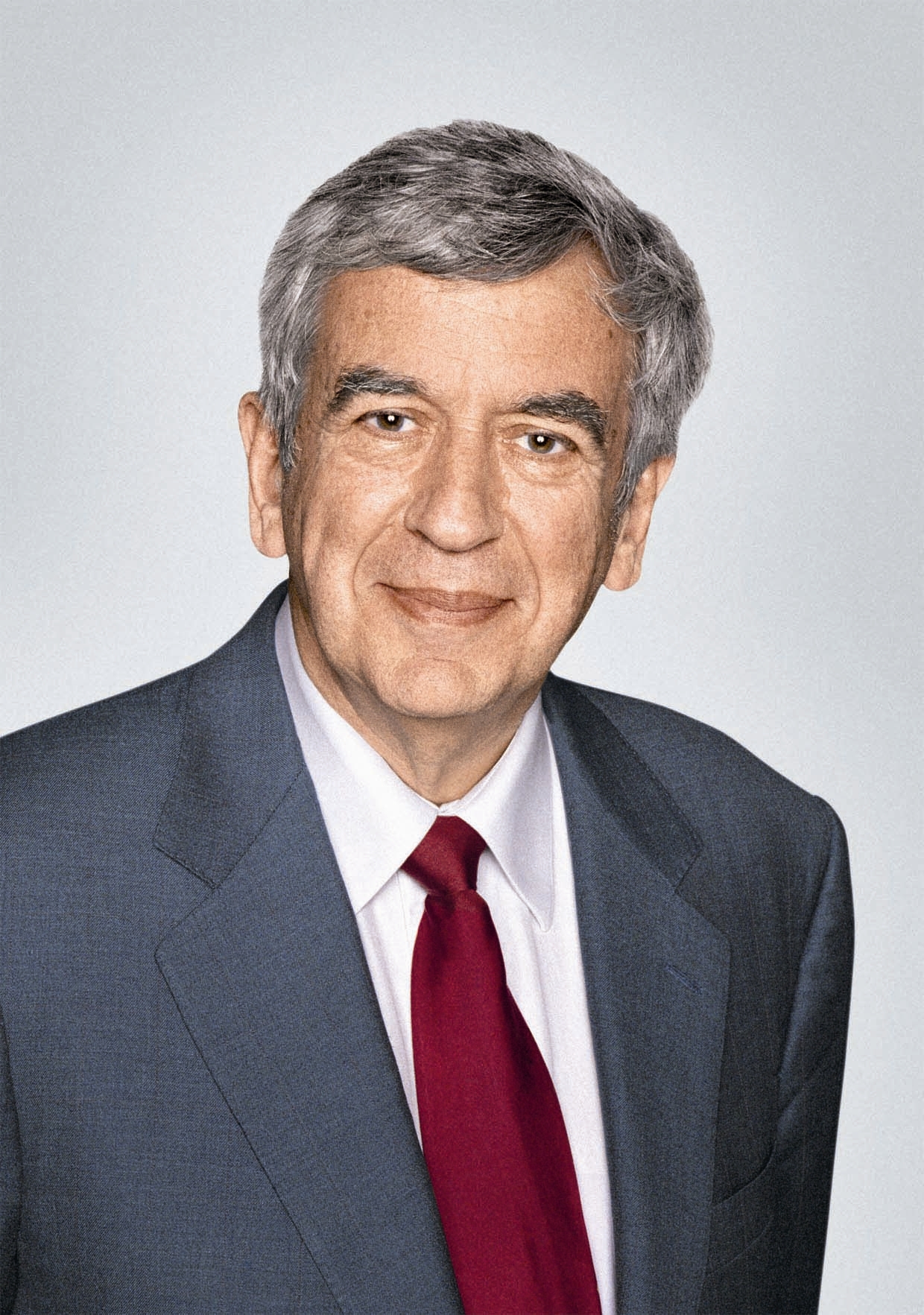

Vor über zehn Jahren hatte ich die einmalige Gelegenheit, das geschlossene System der Kim-Dynastie eine Woche lang zu besuchen. Als Mitglied einer deutschen Delegation unter Leitung der damaligen Präsidentin des Goethe-Instituts Jutta Limbach. Eine kluge und unbeugsame Frau, die vor einem Jahr verstorben ist und in diesen Zeiten so sehr fehlt. Ich zitiere zum ersten Mal in Auszügen aus meinem Reisetagebuch. Übrigens: 2004 hieß der nordkoreanische Führer Kim Jong-Il. Der heutige Nordkorea-Diktator Kim Jong-Un ist dessen dritter Sohn. US-Präsident war damals George W. Bush.

„Dienstag, 1. Juni 2004

Warm Welcome radebrecht der Portier an der Rezeption auf Englisch. Wir sind an einem heißen Frühsommertag am anderen Ende der Welt angekommen nach fünfzehn Stunden Flug … um sogleich aus der Zeit zu fallen

Das schlichte Zimmer 4020 befindet sich im Yanggakdo-Hotel. Diese prächtig glitzernde Devisen-Burg steht auf einer Insel, die einen breiten Fluss teilt, dessen Name ich mir nicht merken konnte.

Ich bin in Pjöngjang. Es ist die Hauptstadt der Koreanisch Demokratischen Volksrepublik. Besser bekannt als Nordkorea.

Ich sortiere meine mitteleuropäische Vorstellungswelt und stelle fest: ab jetzt bin ich Teil einer kuriosen Inszenierung, die anziehend und verstörend zugleich ist. Nordkorea. Der Schurkenstaat. Das kommunistische Disneyland. Das riesige Straflager.

Alles ist echt und wirkt doch inszeniert.

Die Zeitreise beginnt in Peking.

Der Transitbereich im Flughafen Peking. Hektisch, laut, rücksichtslos. Alles ist komplett westlich geprägt. Reklameschilder, Luxusartikel, die Ikonen der Gucci und Christian Dior Welt leuchten. Luxusartikel werden an jeder Ecke angepriesen. Die Chinesen eilen, schubsen, drängeln. Sie wollen am neuen Kuchen teilhaben. Schnell, schnell, schnell. Nicht stehen bleiben. Hurry up, don´t wait, ruft der Gepäckträger. Wer dabei sein will, muss sich sputen. China ist im Konsumrausch. Der Raubtierkapitalismus wird hier zelebriert. Selbst der Klo-Mann schnorrt für eine Papierserviette einen Euro. Eine kleine Flasche Wasser kostet 3 Euro.

Endlich ist der Schalter G 16 erreicht. Air Koryo steht handgeschrieben über dem Schalter. Letzte Fragen, die Bordkarte. Der Gang zur Maschine in Richtung Pjöngjang. Und ab jetzt wird alles anders.“

Fortsetzung folgt.