Der Mutmacher

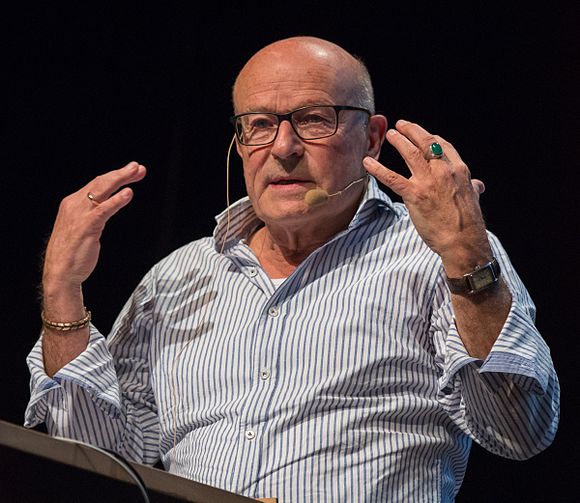

Zwei ältere Herren plaudern vor einer großen Leinwand in Potsdam. Anlass ist ein kleines, feines Literaturfestival mit dem Thema: „Vorwärts zur Natur.“ Was geht da ab? Nicht zurück zur Natur wie einst bei Jean-Jacques Rousseau, lautet das Versprechen: Nein, vorwärts zu neuen Ideen und Lösungen. In der ersten Reihe des Thalia-Kinos sitzt ARD-Literaturpapst Denis Scheck, der Leiter des Events. Der große Saal ist gut gefüllt. Ex-Berlinale Chef Dieter Kosslick versucht Filmemacher Volker Schlöndorff alles über seine Liebe zu Bäumen, das Geheimnis guter Filme und die Kunst des Geschichtenerzählens zu entlocken. Die meisten im Saal warten auf Schlöndorffs Doku-Film: „Der Waldmacher“. Es ist die Geschichte eines Australier, der eine patente Lösung für die Wiederaufforstung Afrikas gefunden hat. „Jeder Baum ist eine biologische Pumpe“, sagt Oscar-Preisträger Schlöndorff. Jedes Pflänzlein zählt. Davon erzählt sein Film.

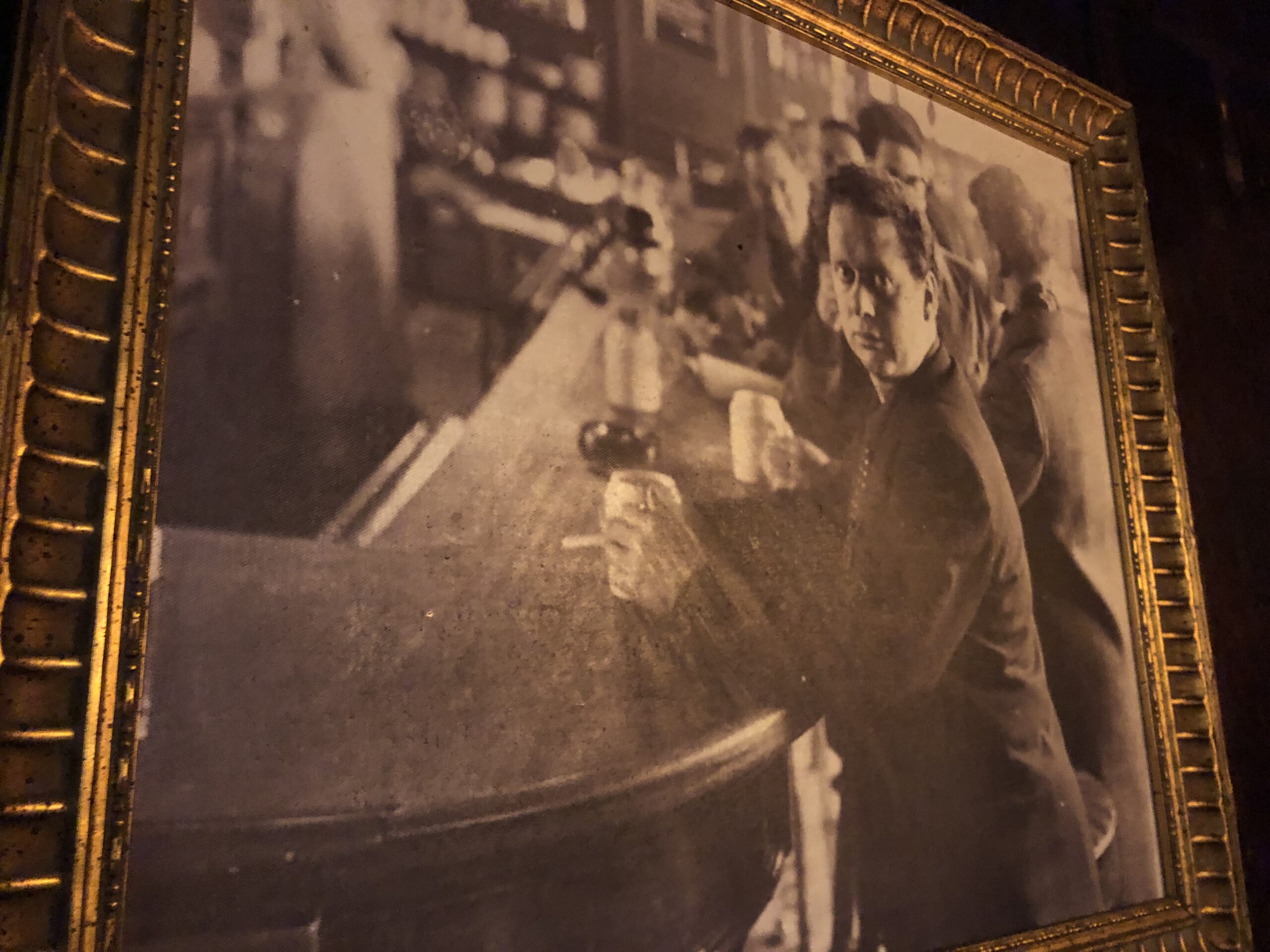

Doch das Gespräch der beiden lebenserfahrenen Alten verlässt rasch den Wald, verliert sich im Tagesgeschehen. Schlöndorff wird gefragt, woher das große Unwohlsein komme, das unsere Gesellschaft befallen hat. Selbstmitleid, Jammern auf hohem Niveau oder berechtigte Sorgen? Schlöndorff zieht seine Stirn kraus. Warum kümmern wir uns nicht um Umwelt, Klima und andere wichtige Dinge der Daseinsvorsorge? Volker Schlöndorff holt aus, erinnert an seine wilden Jahre. An den Aufbruch in den 68ern. An Studentenrevolte, Aufbegehren und damit auch an neue, andere Filme. Mitte der siebziger Jahre dreht er „Die verlorene Ehre der Katharina Bluhm“, nach dem Roman von Heinrich Böll. Die CDU attackiert ihn als Sympathisanten der RAF. Viele Jahre später unterstützt er Angela Merkel als Kanzlerin. Schlöndorffs Motto: nur wer sich ändert, bleibt sich treu.

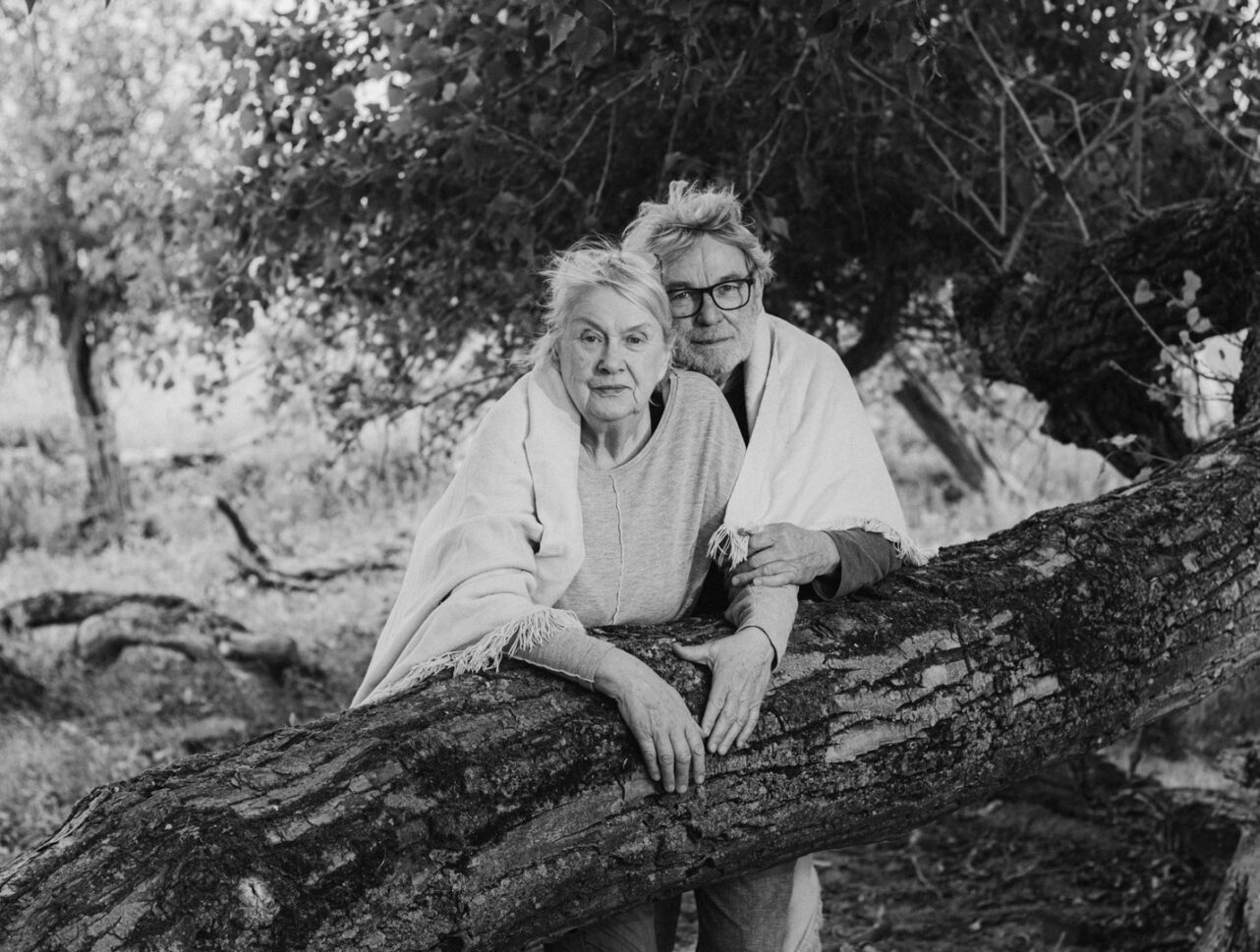

Der 85-jährige Filmemacher kommt in Fahrt. Filmemachen ist seine Leidenschaft. Welt-Erklären sein Metier und Bescheidenheit ein Markenzeichen. Viele Klassiker und Welterfolge wie die „Blechtrommel“ sind dem gebürtigen Wiesbadener gelungen. Aber auch Pleiten. Zeitlebens sein Vorbild: Max Frisch, der Schweizer Erfolgsschriftsteller. Ihm widmet er mit „Homo Faber“ und „Rückkehr nach Montauk“ gleich zwei seiner Filme. Im Alterswerk Montauk erzählt er die Geschichte von der ewigen Suche reiferer Herren nach dem jungen Glück. Sein persönlichster Film. Warum? „Das ist so eine Lebenshaltung, dass man sich nie damit abfindet, dass man so ist wie man nun einmal ist. Immer macht man das, was man wollte. Man kann nicht anders.“

Volker Schlöndorff versteht sich als Handwerker des Films. Und als genauer Beobachter. Auf die Frage nach dem Erstarken der AfD wirft er neue Gedanken in den Kinosaal. Viele würden Protest nicht etwa aus Dummheit wählen, sondern aus Lebenserfahrung. Menschen fühlten sich abgekoppelt, nichts funktioniere mehr richtig, von der Bahn über das Ausstellen eines Passes bis zum Pflegeheimplatz. Ja, und nicht wenige seien einfach überfordert. Enttäuscht von der Politik der Ampel, die ständig neue Gesetze und Vorschriften erlassen würde, statt Fragen des Alltags wie Wohnen, Migration oder Umweltschutz zu lösen. Der große alte Mann des Kinos spricht von Arroganz der Macht, von Distanz und Misstrauen. Am liebsten würde man sich wieder im Wald verstecken.

Volker Schlöndorff. Filmemachen ist seine Leidenschaft. Bescheidenheit sein Markenzeichen. Darunter viele Klassiker und ein Welterfolg. Aber auch Pleiten. Foto: Wikipedia

Das Publikum wird unruhig. Genug geredet. Alle möchten seinen Waldmacher-Film aus dem Jahre 2022 sehen. Zuschauen wie der Baumpionier Tony Rinaudo das geschundene Afrika wieder in einen grünen Kontinent verwandeln will. Sein Konzept: Statt Wiederaufforstung mit teuren Großprojekten, die allesamt scheitern, das beharrliche Verfolgen einer simplen Methode: Probleme müssen buchstäblich an der Wurzel angepackt werden. Schlöndorff zeigt, dass es möglich ist, selbst in der Sahel-Zone Bäume zu pflanzen, wenn man wie Rinaudo die Widerstandskraft der alten Wurzeln nutzt, um Neues zu schaffen.

Bewundernswert, wie Schlöndorff selbst in der Mitte des achten Lebensjahrzehnts jung und hellwach bleibt. Er mischt sich weiter ein, ob in Potsdam oder in Ghana. Sein Motor: die Hoffnung auf eine bessere Welt.