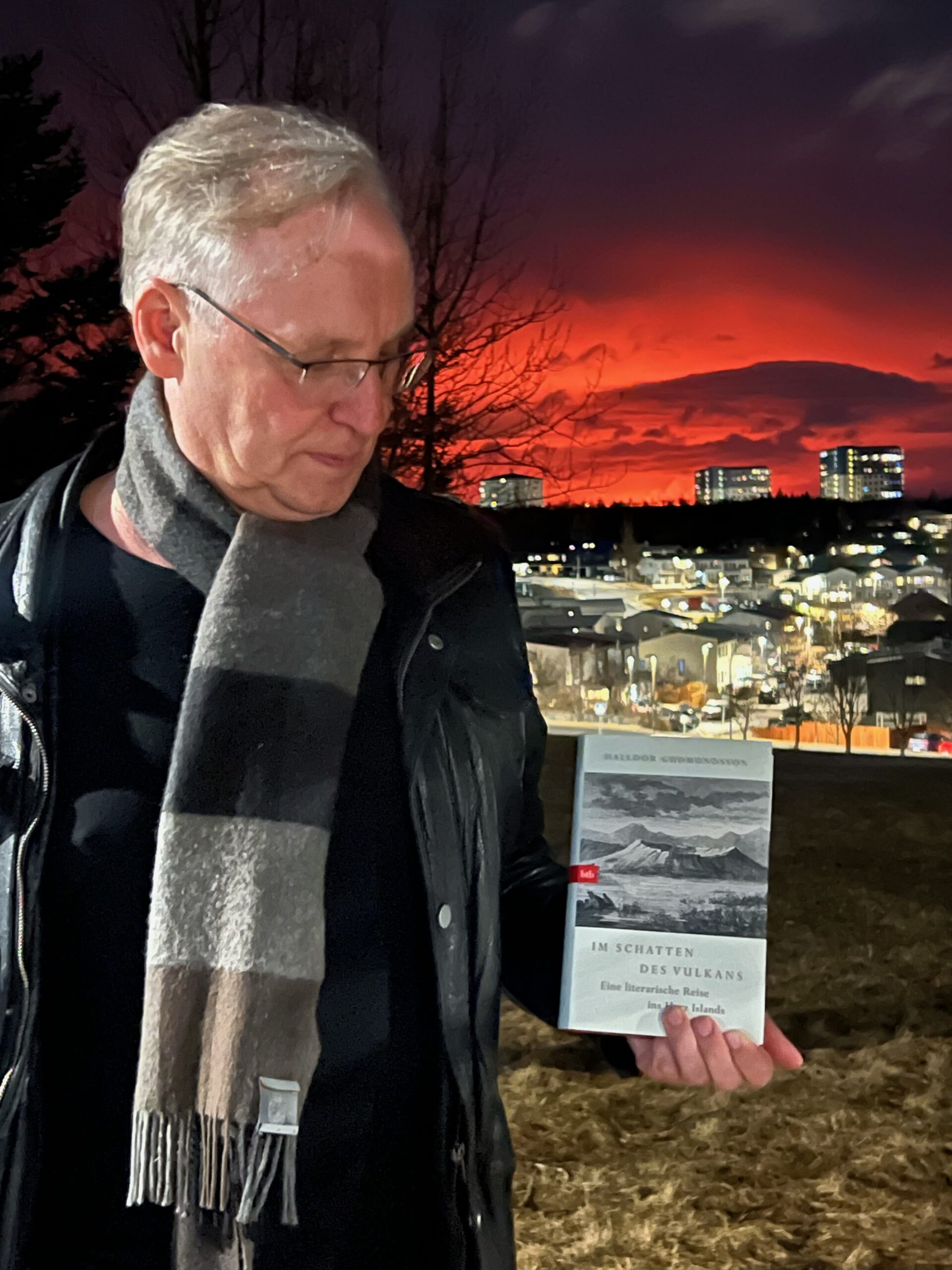

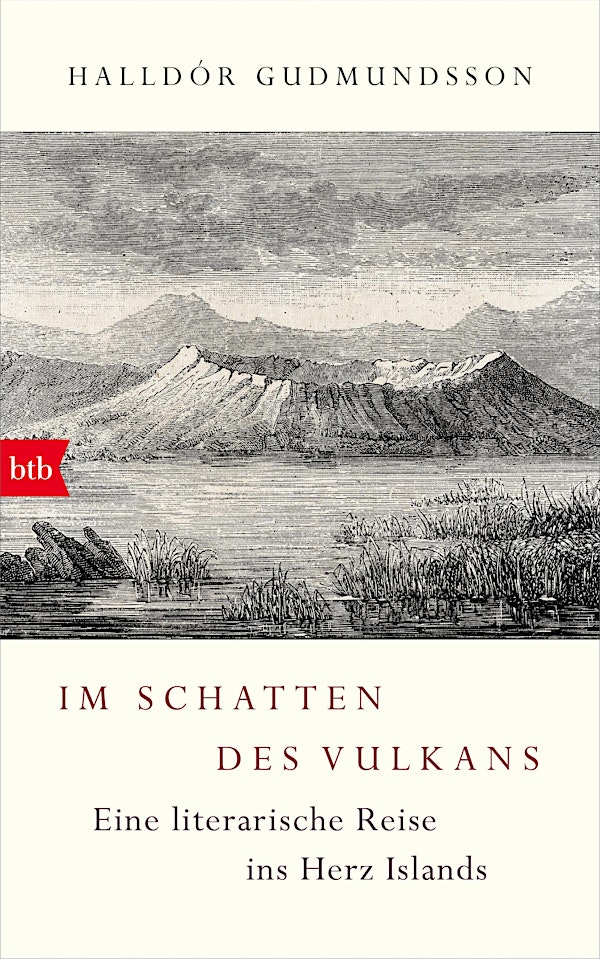

Zauber der Kunst

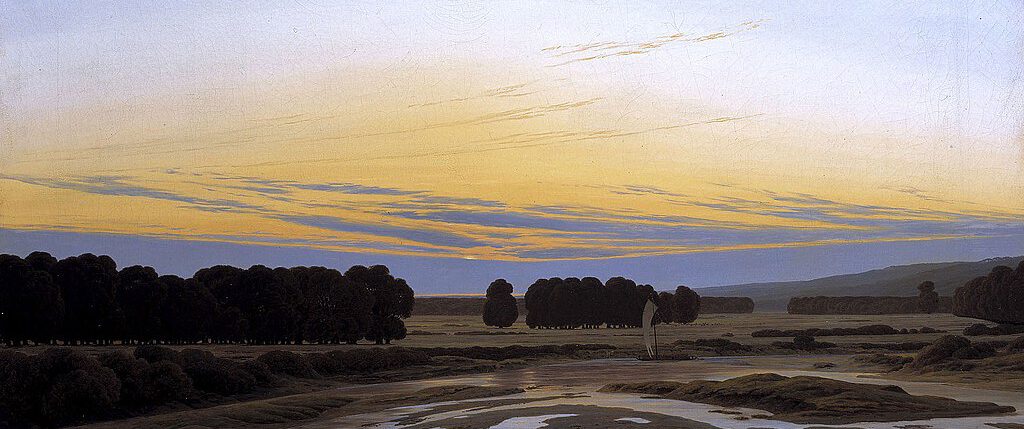

Die Karten gehen weg wie warme Semmeln. Die verwöhnte Kunstszene der Hauptstadt hat dieses Jahr einen echten Hingucker. Caspar David Friedrich. Seit Mitte April stürmt eine riesige Besucherschar „Unendliche Landschaften„, die Ausstellung über den pommerschen Kauz zu seinem 250. Geburtstag. Achtung Romantik! So viel Aufmerksamkeit für einen Einzelgänger überrascht. Für einen, der am liebsten Kanarienvögel und Neurosen züchtete. Ein Frömmler, fernab vom etablierten Kunstbetrieb seiner Zeit. Zu Lebzeiten reichte das Einkommen gerade für Farbe und Leinwand. An der Dresdner Akademie wurde seine Bewerbung als Dozent 1820 abgelehnt. Begründung: er sei zu altmodisch. Jetzt pilgern Kunstfans aus aller Welt zu dem rothaarigen Mann, der zu Lebzeiten verarmt und vergessen und jetzt geehrt und gefeiert wird. In der Berliner Alten Nationalgalerie ist im Rahmen der großen Geburtstagsfeiern eines seiner kühnsten Bilder zu sehen. Der Mönch am Meer.

Für Autor Florian Illies ist der Mönch der „Urknall der Romantik“, weil das Werk tiefe Gefühle auslöse. „Hier wird etwas ausgedrückt, was auch unserer Sinnsuche, was unserer Sehnsucht nach Geborgenheit, was unserer tiefen Sehnsucht nach Trost entspricht.“ Keine Frage: Romantik tut der Seele gut. In Zeiten, in denen die höchsten Ausgaben für Militär getätigt werden, der Hunger als Massenphänomen zurückgekehrt ist – und die Hoffnung schwindet, dass die Regierenden der Welt außer der Logik des Krieges noch kreative Kraft aufbieten könnten, die Dinge wieder ins Lot zu bringen.

Der einsame Mönch von 1810. Caspar David Friedrich quälte sich damit, übermalte es vielfach. Das Bild wurde immer dunkler. In dieser Zeit hatte der gebürtige Greifswalder seine Schwester und den Vater verloren. Goethe war entsetzt, als er Friedrich in seinem Dresdner Atelier besuchte. Der Mönch sei viel zu schwermütig, mache den Betrachter depressiv. Florian Illies nennt den sturen Sonderling in seinem Buch Zauber der Stille einen Superstar der Romantik. Friedrich sei jedoch weder Nationalheiliger noch Heile-Welt-Maler, vielmehr ein Pionier des Naturschutzes.

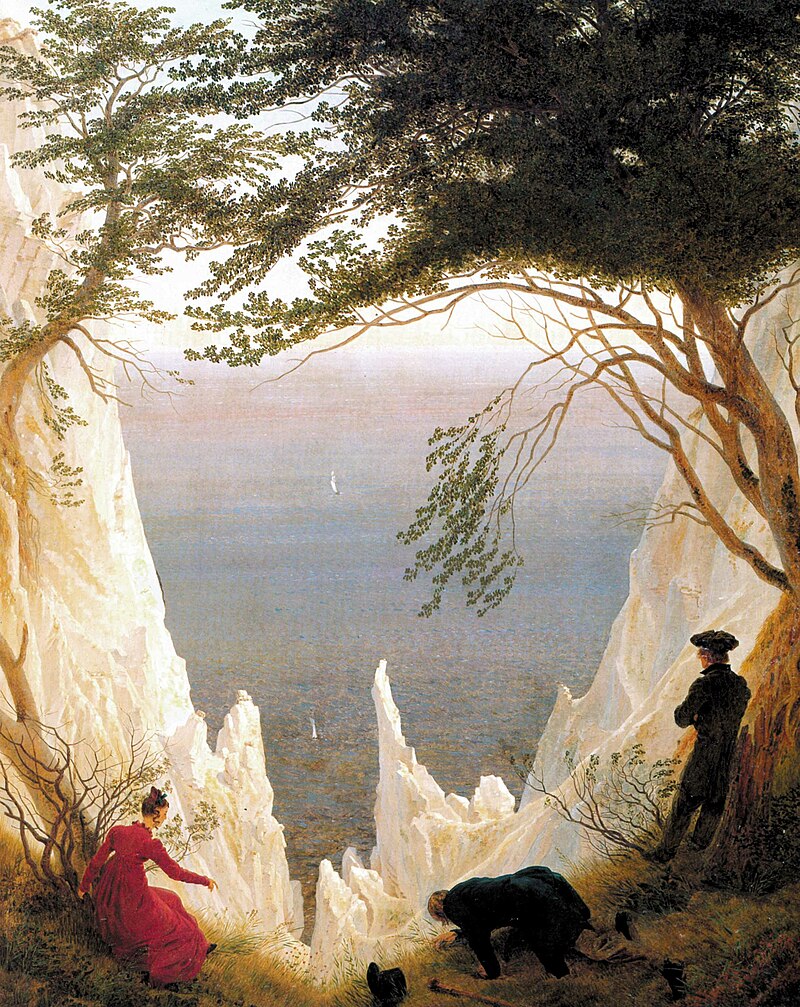

Der Kreidefelsen auf Rügen. 1818. Das Bild malte er lange nach seiner Hochzeitsreise mit Caroline später in Dresden.

Weltberühmte Motive wie Der Kreidefelsen auf Rügen oder Auf dem Segler malte Friedrich 1818 nach seiner Hochzeitsreise mit Caroline Bommer. Die erste Frau, die der menschenscheue Kauz im Alter von vierundvierzig Jahren küsste. Vierzig Jahre malte der Landschaftsmaler in Dresden. Erfolglos. Von Ruhm keine Spur. „Meine Bilder sind leider in Verschiss“, notierte er in sein Tagebuch. Nach einem Schlaganfall malte er ein letztes, düsteres Bild: Meeresufer bei Mondschein. Nach seinem Tod 1840 wurde er rasch vergessen.

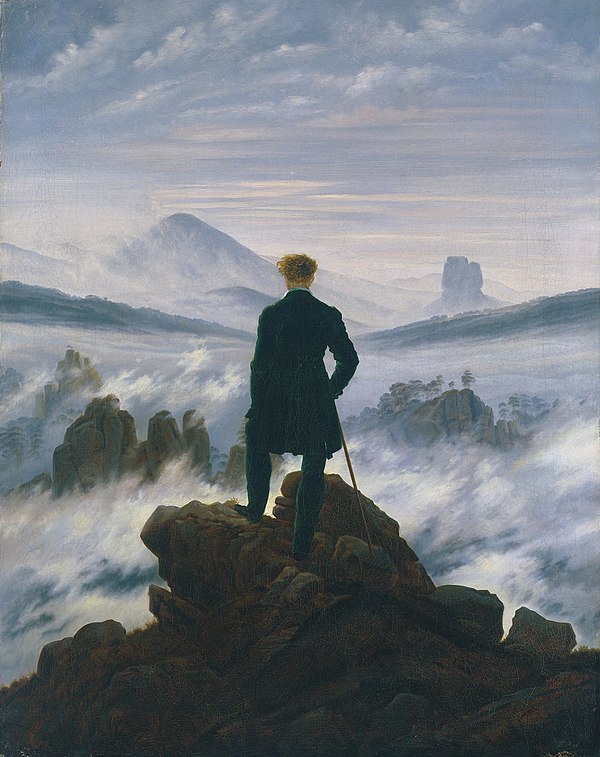

Wanderer über dem Nebelmeer. Die berühmte Rückenansicht. Die Hamburger Schau – Auftakt zum Caspar-David-Friedrich-Jahr – machte dieses Bild zu ihrem Motiv.

Erst im 20. Jahrhundert wird er wiederentdeckt. Der Maler, der Natur ein- und Kunst ausgeatmet hat, so Illies. Wir können ihn jetzt in der Berliner Alten Nationalgalerie auf der Museumsinsel erleben, später in Dresden und Greifwald. 2025 in New York. Kümmern Sie sich um Tickets. Sie werden im Museum sehr viele Rücken sehen, bis sie zum Meister der Rückenansicht vorstoßen. Friedrich malte die Menschen von hinten, weil Gesichter nicht seine Sache waren. Caspar David Friedrich hatte Probleme mit der Physiognomie. Geschickt verwandelte er seine handwerkliche Schwäche in ein Konzept und in eine überraschende Einladung: Jeder und Jede kann in seine Bilder eintreten und mit den Augen der Porträtierten ungestört in die Ferne schweifen. Mehr Sehnsucht geht nicht.

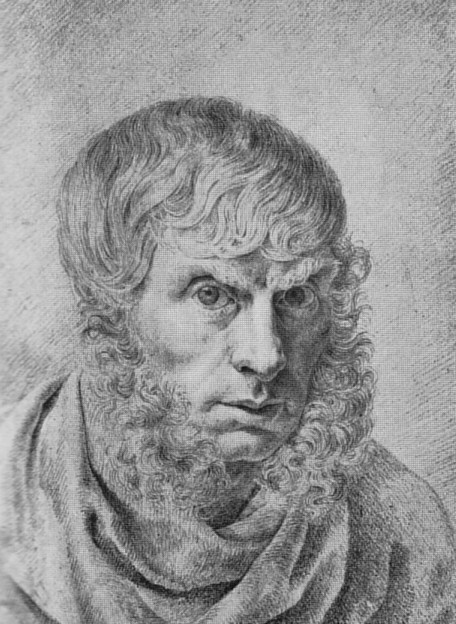

So sah er sich selbst. Caspar David Friedrich. Geboren am 5. September 1774 in Greifswald, stirbt am 7. Mai 1840 Dresden.

Caspar David Friedrich. Unendliche Landschaften. Alte Nationalgalerie. Bis 4. August 2024

Caspar David Friedrich. Wo alles begann. Albertinum Dresden, 24. August 2024 bis 5. Januar 2025

Caspar David Friedrich. The Soul of Nature. Metropolitan Museums in New York. Ab 8. Februar 2025 bis 11. Mai 2025